- 유형

- 사건

- 분류

- 사회운동

- 동의어

- 지학순주교양심선언사건

- 영어표기

- the Declaration of Conscience of Bishop Tji Hak-soun

- 한자표기

- 池學淳主敎良心宣言

- 발생일

- 1974년 7월 6일

- 종료일

- 1974년 9월 26일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치1-4호기 민주화운동

- 지역

- 서울

지학순(池學淳) 주교는 민청학련사건으로 구속되기 직전 1974년 7월 23일 서울 명동성당 성모동굴 앞에서 이후 민주화운동에서 중요한 운동방식이 될 ‘양심선언’을 발표했다. 그의 양심선언 동기는 ‘구속 후 고문이나 회유로 자신이 진실을 왜곡할 가능성, 자신의 의지와 관계없이 정권이 사실을 날조할 경우, 제3자가 정권의 사주를 받거나 음해할 목적으로 사실을 왜곡 날조할 경우’에 대비해 진실을 밝히기 위함이었다.

양심선언의 등장은 한국 사회의 굴절된 역사와 관련이 깊다. 조선 말기 봉건 왕조의 부적절한 위기관리와 이로 인해 초래된 외세 침탈, 36년에 걸친 일제 식민 통치, 외세에 의한 광복과 분단, 냉전 질서 형성 과정에서 일어난 6.25전쟁, 이후 냉전 질서 안에서 권위주의 정권의 등장과 독재, 이로 인한 민주주의의 발전 지체 등 거의 100여 년에 이르는 사회 모순과 관련이 있다. 직접 원인은 5.16군사쿠데타로 등장한 군사정권이었고 더 직접적인 것은 이들의 장기 집권 음모였다. 박정희(朴正熙) 군사정권은 1972년 10월 17일 유신쿠데타를 단행하며 장기집권을 획책했다. 그러자 이에 반대하는 움직임이 종교계, 대학, 언론계를 중심으로 거세게 일어났다. 유신체제 등장 이전부터 개발 독재로 수많은 노동자와 농민이 고통으로 신음하고 있었기에 국민의 불만도 고조된 상황이었다. 유신헌법은 박정희 대통령이 장기집권 음모를 노골화한 것이었기에 선포 직후부터 국민적 저항에 부딪혔다. 국민적 저항이 고조되자 유신정권은 수많은 학생, 종교인, 시민을 대상으로 납치‧투옥‧고문‧사형을 자행하는 방식으로 대응했다. 절대권력의 폭압에도 국민 다수는 침묵했다. 지성을 자처하는 대학도 예외는 아니었다. 언론도 권력을 대변할 뿐 사회적 약자와 저항하는 소수 입장을 외면했다. 이러한 상황에 운동 참여자들이 대학 사회와 국민의 실천을 촉구하게 된 방식 가운데 하나가 양심선언이었다.

지학순 주교는 1965년 천주교 원주교구장 착좌 후 토대가 전혀 갖춰지지 않은 원주교구에 지역 인재들을 영입하고 이들에게 신생 교구의 기초를 닦는 일을 맡겼다. 이들 가운데 일부는 신자도 아니었다. 이러한 인적 토대가 1970년대 들어 원주에서 전개된 부정부패 추방 운동, 재해대책사업의 성공적 추진, 교회 운영에서 공의회 정신을 실현하는 토대가 됐다. 이런 원주와 원주교구 분위기의 영향을 받아 1970년대 초반 원주에는 지학순 주교와 장일순(張壹淳)을 따르는 유능한 젊은이들이 모여들어 재야 민주 세력의 구심이 형성됐다. 원주가 이렇게 된 데는 김지하(金芝河)의 역할도 컸다. 대학 졸업 후 부모님이 사는 원주로 내려온 김지하는 원주가톨릭센터 기획위원으로 일하면서 지학순 주교와 장일순의 일을 도우며 서울의 민주인사들과 교류했다.

유신정권이 지 주교를 민청학련 사건으로 엮어 구속하게 된 큰 원인 가운데 하나는 그가 1970년대 초부터 원주교구에서 주도한 반정부 활동 때문이었다. 지 주교는 유신정권이 불온시하는 재야인사들과의 교류와 그들에 대한 재정 지원, 정수장학회가 저지른 원주MBC 비리 폭로와 그 연장선에서 벌인 부정부패 반대시위, 재해 대책사업을 통한 농민, 광부들의 자조 자립 활동 지원, 교구 안팎을 넘나들며 쏟아낸 정권 비판 발언 등을 주도했다. 유신정권은 이에 불만을 품고 지 주교를 구속할 빌미를 찾고 있었는데 마침 지 주교가 김지하에게 운동자금을 지원한 사실을 알게 된 것이었다.

유신정권은 1974년 4월 3일 밤 10시 대통령 긴급조치 제4호를 발동했다. 민청학련이라는 가공의 단체를 만들어 반유신 반독재 투쟁을 주도하던 학생운동 지도자와 종교계, 학계 인사들을 국가 반란과 공산혁명 획책 혐의로 대거 구속하였다. 그 과정에서 지학순 주교를 배후 가운데 한 명으로 지목했다. 지 주교가 김지하를 통해 민청학련 활동 자금을 제공했다는 명목이었다. 구속 학생과 민주인사들에게는 중형이 선고됐다.

상황이 이렇게 되자 당시 해외에 있던 지 주교의 귀국 후 신변 이 위태로웠다. 당시 지 주교는 교회 일로 해외 순방 중이었다. 1974년 7월 6일 해외 순방을 마치고 오후 4시 43분 캐세이퍼시픽항공(CPA)편으로 김포공항에 도착한 지 주교는 행방불명이 되었다. 이날 공항에는 신현봉(申鉉奉) 신부를 비롯한 원주교구 관계자, 주교회의 관계자, 김수환(金壽煥) 추기경이 보낸 교회 인사 등 30여 명이 지 주교를 마중하기 위해 나와 있었다. 이들 중 다수가 비행기 트랙에서 내리는 지 주교를 목격했다. 그런데 도착한 지 세 시간이 지났음에도 지 주교의 행방이 묘연했다. 그렇지 않아도 이날 오전 지 주교를 맞으러 나가기 위해 서울대교구청 홍보국장실에 미리 와 있던 원주교구 신부 몇 명과 서울대교구 홍보국장 김병도(金秉濤) 신부는 지 주교가 귀국 후 구속이나 가택연금이 될 것 같다고 걱정한 바 있었다. 김수환 추기경도 이 사태를 예견하고 있었다.

귀국 3일째가 돼서야 지 주교의 행방이 밝혀졌다. 김재규(金載圭) 중앙정보부 차장이 김수환 추기경을 예방하여 지 주교가 남산 중앙정보부에 구금되어 있음을 확인해 주었기 때문이다. 유신정권은 지 주교를 구금(拘禁)하고도 이 사실을 교회 관계자 아무에게도 알려주지 않았다. 혐의 사실도 확인해 주지 않았다. 8일 김재규 차장의 안내로 김 추기경이 중앙정보부를 방문해 지 주교를 면회했다. 김 추기경은 지 주교와 면담 후 주교회의 상임위원회를 소집하고 9일까지 회의를 계속했다. 7월 9일에는 김 차장의 안내로 박정희 대통령도 만났다.

7월 10일 김 추기경은 박 대통령 면담 후 주교회의를 소집했다. 오후 6시에는 전국 6개 교구(서울, 원주, 인천, 전주, 수원, 청주)의 주교, 사제, 수도자와 평신도 1,500여 명이 명동성당에 모여 지 주교 문제 해결을 위한 기도회를 열었다. 이 기도회에서 주교단은 성명서 ‘지학순 주교에 관하여’를 발표했다. 이 성명서에서 주교단은 “지 주교님의 양심적 술회를 의심할 수 없습니다. 뿐만 아니라 우리 주교단은 지 주교님과 같이 우리나라가 참으로 훌륭한 국가 민족이 되기 위해서는 이 나라가 정의로운 나라가 되어야 한다는 데 완전히 뜻을 같이하며 이를 가르치고 증진하는 것은 바로 주교들의 의무로 자각하고 있습니다.”라며 지 주교를 옹호했다. 기도회를 마치고 성직자, 수도자 400여 명이 오후 8시 30분부터 성모동굴 앞에서 철야기도에 들어갔다. 이들이 철야기도를 하고 있을 때인 10시 10분경 김 추기경이 지 주교를 동반하고 명동성당에 도착했다.

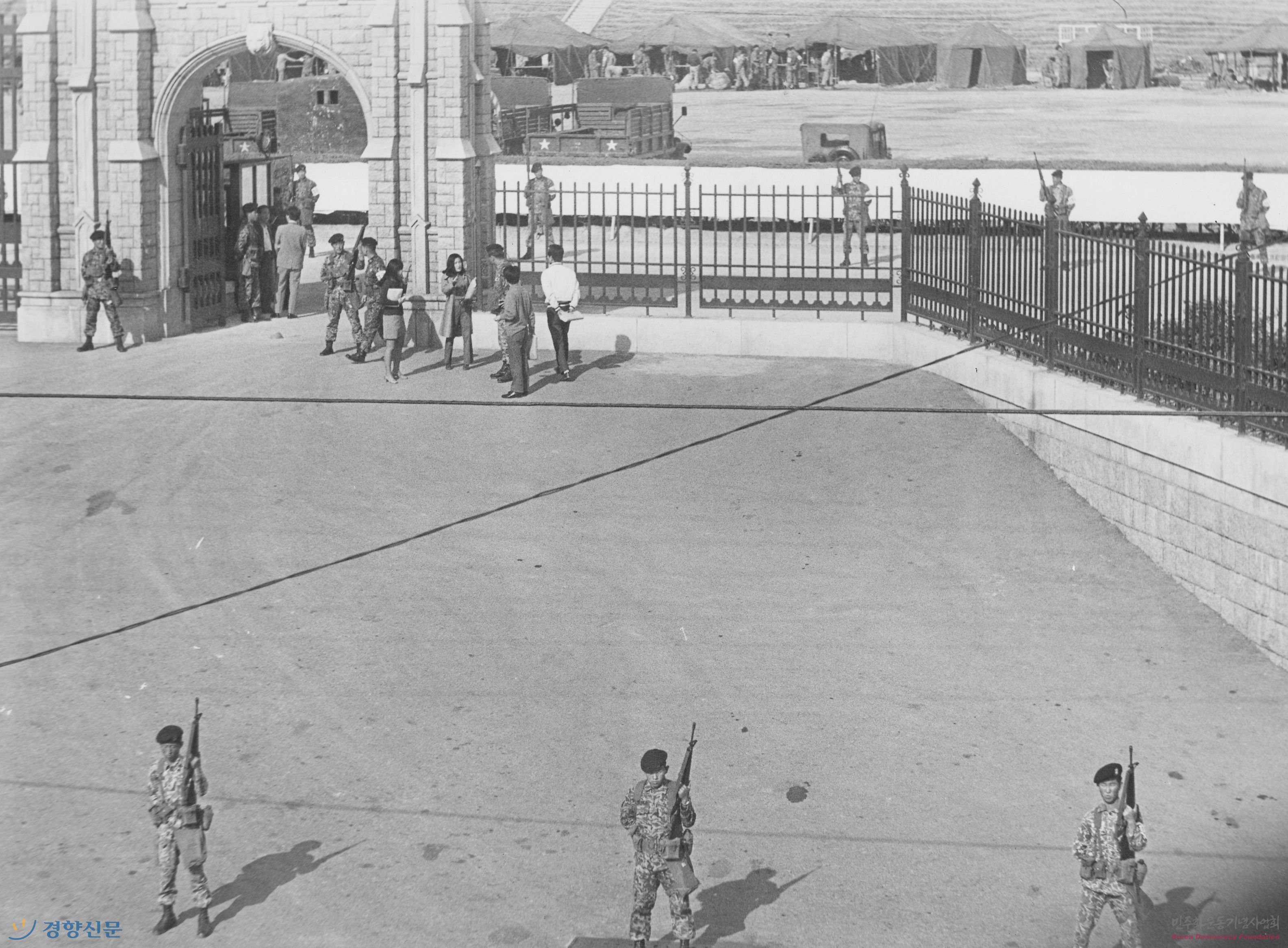

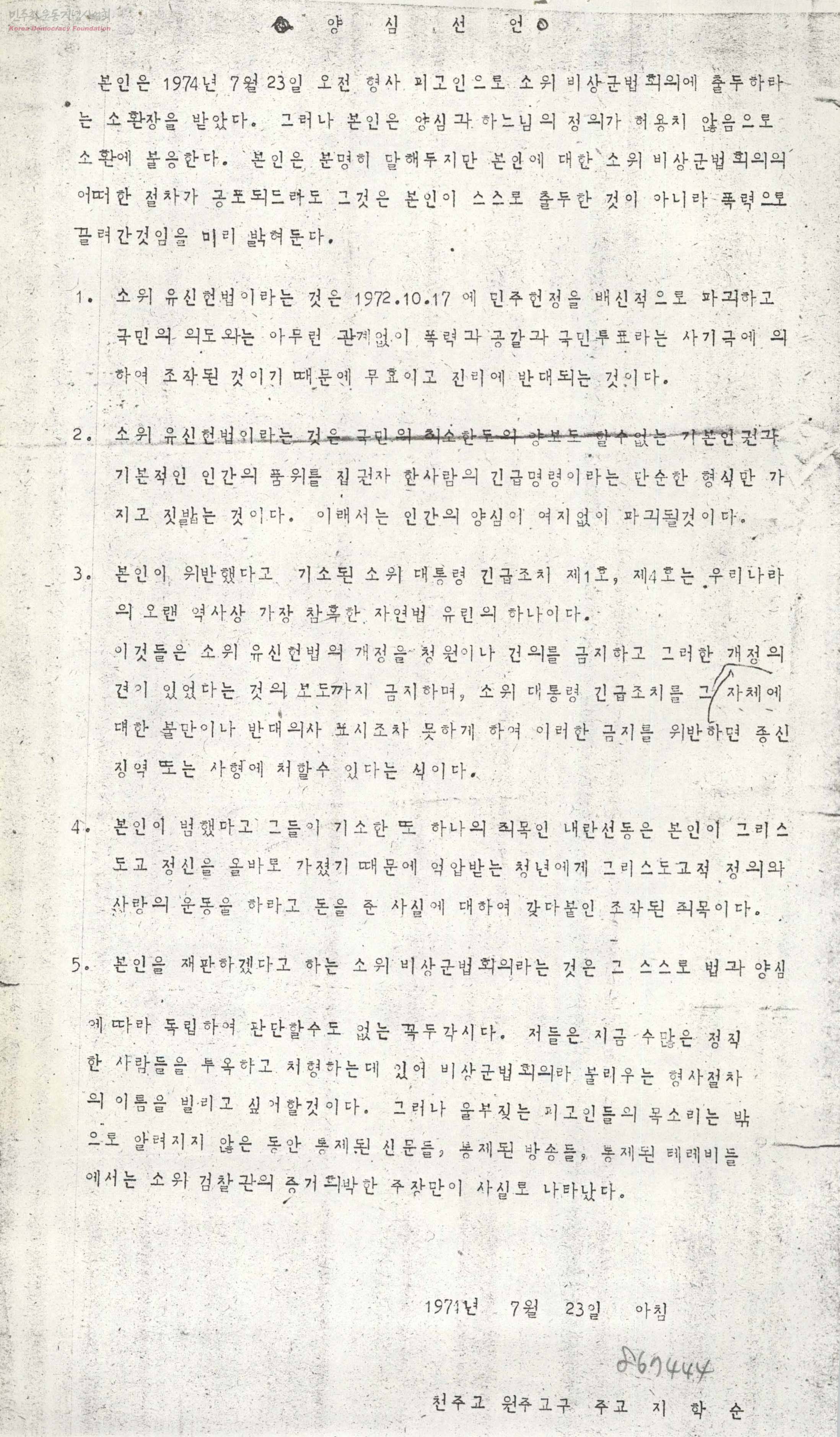

이때 지 주교의 주거는 명동성당 뒤편 샬트르 성바오로 수녀회 본원으로 제한됐다. 몸이 많이 쇠약해진 지 주교는 며칠 후 서울 후암동에 사는 동생 지학삼(池學三)의 집으로 거처를 옮겼다가 기관원들의 감시가 삼엄해 다시 명동 성모병원에 입원했다. 이는 김 추기경이 지 주교 건강을 염려하여 당국에 건의해 이루어진 조치였다. 그러나 유신정권은 약속과 달리 지 주교가 입원한 병실에 중앙정보부 요원 한두 명을 상주시켜 감시했고 명동대성당 주변에는 형사와 기관원을 배치하여 성당에 드나드는 신자들에게 공포 분위기를 조성했다. 지 주교가 병원에 입원하던 날 비상보통군법회의는 지 주교에 대한 재판이 7월 23일 오전 9시에 있을 것임을 통보했다. 지 주교가 병원에 연금된 상황에서 한국천주교 여자수도회 장상연합회는 1974년 7월 21일 19개 여자수도회 대표 600여 명을 참여시킨 가운데 명동성당에서 지 주교를 위해 특별 기도회를 진행하고 있었다. 마침 이날은 지 주교의 본명(세례명) 축일이기도 해서 원주교구 신자와 수도자 100여 명이 문안을 위해 병실 앞에 와 있었다. 이날부터 지 주교가 양심선언을 하는 23일까지 전개된 상황은 군법회의 ‘판결문’에 상세히 기록돼 있다. 23일 오전 9시 명동성당 성모동굴 앞에서 200여 명의 신자, 수녀, 신부가 모여 지 주교의 양심선언을 기다리며 묵주 기도를 바치고 있었다. 여기에 지 주교를 따라 내려온 원주교구 신자들과 수도자들 100여 명이 합류했다. 지 주교는 이렇게 모인 300여 명의 성직자, 수도자, 신자, 외신기자들 앞에서 미리 준비한 ‘양심선언’을 발표했다. 양심선언 골자는 크게 다섯 가지였다.

‘유신헌법은 무효이고 진리에 반대된다. 유신헌법은 기본권과 기본 인간품위를 짓밟는 악법이다. 긴급조치 1, 4호는 가장 참혹한 자연법 유린이다. 내란 선동 혐의는 그리스도인으로서 갖는 정의와 사랑의 정신을 모독하는 조작된 죄목이다. 비상군법회의는 유신 정권의 꼭두각시다.’

양심선언 후 성모동굴 앞에 모였던 이들이 모두 명동성당으로 자리를 옮겨 함께 미사를 드렸다. 이 미사는 김 추기경과 윤공희(尹恭熙) 대주교가 공동 집전했다. 김 추기경과 윤 대주교는 미사 후 잠시 기도를 바치고 신자들을 향해 ‘십자가를 나눠질 것’을 당부했다. 지 주교는 미사 후인 11시 30분경 성모병원 앞에서 김 추기경, 윤 대주교와 말없이 악수를 나눈 후 정보기관에 다시 연행됐다.

지 주교가 구속되자 ‘지 주교의 석방과 나라를 위한 기도회’가 전국 교구와 수도회에서 동시에 그리고 연이어 열렸다. 천주교 주교단 상임위원회도 ‘지 주교의 연행과 공판 경위’를 발표하며 이 움직임에 힘을 실었다. 다른 교파에서도 전국적으로 인권 회복과 민주회복을 위한 기도회를 열며 천주교를 지원했다. 지 주교 구속으로 교회의 사회적 책임을 의식하게 된 사제들은 매주 지 주교와 고통받는 모든 사람을 위한 특별미사와 철야 기도회를 진행하다 1974년 9월 26일 명동성당에서 천주교정의구현전국사제단을 출범시켰다. 사제단 출범을 계기로 주교단, 수도회, 외방선교회, 평신도 단체들이 사제단 중심으로 유신정권에 저항하는 운동에 본격적으로 참여하기 시작했다. 운동의 구심이 형성되자 그동안 독자적으로 활동해오던 가톨릭노동청년회, 가톨릭농민회가 함께 힘을 모았다. 외국인 선교사들은 해외 교회, 교황청, 미국 조야를 통한 선전, 여론전을 진행했다. 사제단은 이후 재야운동 단체인 민주회복국민회의에도 참여했다. 민주회복국민회의는 1975년 2월 3일 기자회견을 통해 지 주교가 모범을 보인 ‘양심선언운동’을 제창하였다. 이 흐름은 1980년대 말까지 이어져 이 과정에서 유신정권 붕괴, 신군부의 양보를 얻는 데 기여하는 등 민주화운동 성장 발전에 영향을 미쳤다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]