- 유형

- 사건

- 분류

- 사회운동

- 영어표기

- the campaign to free the detainees of the case of the Federation of Democratic Youths and Students in Korea (Mincheonghakryeon)

- 한자표기

- 民靑學聯拘束者釋放運動

- 발생일

- 1974년 4월 1일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치1-4호기 민주화운동

- 지역

- 전국

1974년 4월 박정희(朴正熙) 대통령은 긴급조치 4호를 발표하며 전국민주청년학생총연맹(이하 민청학련) 관련자 1024명을 정부 전복을 위한 공산주의 세력으로 몰아 180명을 구속, 기소했다. 이에 더해 민청학련 배후로 조작한 인민혁명당재건위원회 관련자 73명이 포함되어 구속자는 총 253명에 이르렀다. 종교계, 언론계, 학생운동, 구속자 가족과 해외운동단체는 조직적인 연대활동을 활발히 전개함으로써 한국의 민주화운동을 고양시켰다.

1972년 12월 박정희 정권의 유신헌법 공포 이후 유신체제에 대한 저항이 잠잠해졌는데, 1973년 8월 김대중납치사건을 계기로 국내외의 비판 여론이 거세지며 반유신운동은 본격화됐다. 10월 대학생들을 중심으로 유신체제에 대한 저항은 전국적으로 확대되었고, 언론계도 언론자유수호투쟁을 전개했다. 민주수호국민협의회도 11월 5일 ‘시국선언’을 발표하며 유신체제 이후 움츠려 있었던 활동을 재개했다.

이 조직의 대표 인사인 장준하(張俊河), 함석헌(咸錫憲), 백기완(白基玩)과 각계 인사 30명은 1973년 12월 24일에 개헌청원운동본부를 발족하며 ‘개헌청원백만인서명운동’을 공식화했다. 이에 대한 국민들의 지지가 급속히 확산하자, 박 대통령은 1974년 1월 8일 유신헌법 53조에 의해 긴급조치 1, 2호를 발동하며 유신헌법을 비방하는 일체 행위를 금지했다. 그러나 1974년 4월 3일 학생들과 종교인, 재야인사들의 민주화운동이 지속되자 박정희 정권은 일체의 개별행위를 금지하는 긴급조치 4호를 선포하며 민주화운동에 대한 탄압을 강화하고 있었다.

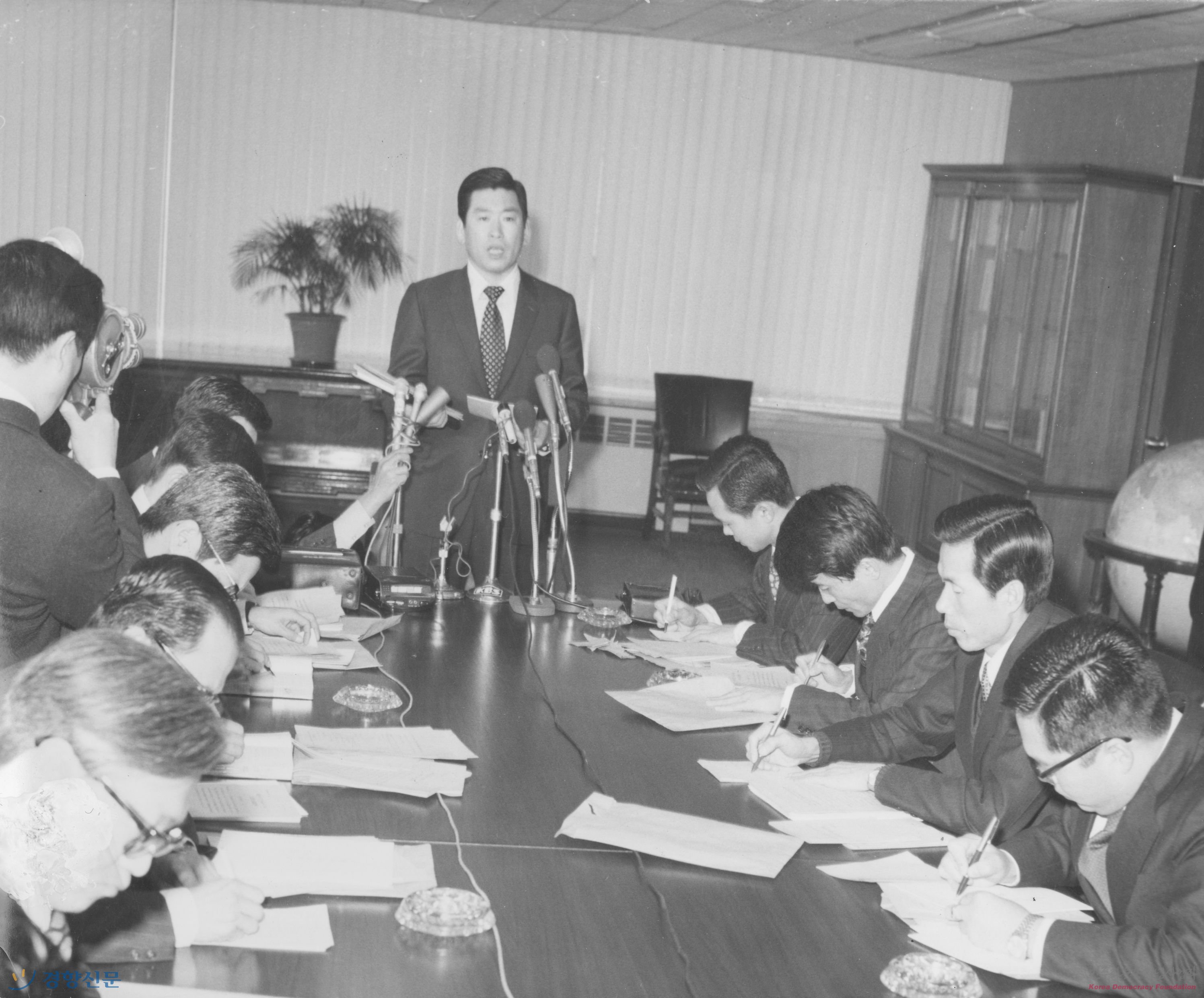

1974년 4월 3일 전국 각지에서 학생들은 유신철폐를 위해 반독재 시위를 계획하고 있었다. 박정희 대통령은 그날 밤 10시에 특별 담화를 통해 반정부 운동은 공산주의자들의 혁명 투쟁의 일환이며 전국민주청년학생총연맹(이하 민청학련)에 가입하였거나 이를 찬양하는 사람은 물론, 활동에 관한 표현물을 소지하고 있어도 사형이나 무기 또는 5년 이상의 징역형에 처하겠다고 발표했다. 또한 5월에는 민청학련사건의 배후 세력으로 ‘인민혁명당재건위원회사건’을 발표하여 엄혹한 분위기를 만들어 가고 있었다.

박정희 정권이 반정부 조직사건으로 발표한 인민혁명당(이하 인혁당) 사건은 2가지가 있었다. 1차 인혁당 사건은 1964년 8월 한일회담반대운동을 하던 학생들의 배후에 북의 지령을 받은 인혁당이 있다는 것이었다. 2차 인혁당 사건은 그로부터 10년 후인 1974년에 민청학련이 인혁당의 조종을 받아 정부를 전복하려 했다고 발표한 것이었다. 일반적으로 1차를 인혁당사건, 2차를 인혁당재건위사건이라고 부른다.

1차 인혁당 사건은 중앙정보부가 북한 노동당으로부터 지령을 받아 인민혁명당을 결성하여 국가전복을 기획했다며 도예종(都禮鍾), 양춘우(楊春遇) 등 전 혁신계 인사와 학생 등 47명을 검찰에 송치한 사건이다. 중앙정보부의 무리한 사건 조작으로 수사 검사들이 기소를 거부하고 사표까지 제출하는 사태를 불러일으키면서 최종적으로 기소 인원 13명 중에 도예종, 양춘우, 박현채(朴玄埰) 등 6명이 징역형을 선고받았고 그 외 5명은 징역 1년에 집행유예 3년의 유죄판결을 받았다.

2차 인혁당사건(인혁당재건위사건)은 민청학련사건 추가 발표 과정에서 등장했다. 이 사건의 배후에 인민혁명당재건위원회가 있다는 것이었다. 긴급조치 위반자는 긴급조치 2호에 따라 설치된 비상군법회의가 관할하고 있었다. 비상보통군법회의의 재판부는 재판을 민청학련, 인혁당재건위, 일본인으로 분리해 진행했다. 그 결과 인혁당재건위 관련자 21명 중 도예종, 서도원(徐道源) 등 8명에게는 사형을, 김한덕(金漢德) 등 7명에게는 무기징역을, 나머지 피고인 6명에게는 징역 20년을 선고했다. 민청학련 사건 관련자들에게도 사형과 무기징역 등이 선고됐고 이 사건을 취재한 일본인에게도 20년형이 선고됐지만, 관련자 대부분은 1975년 2월 15일 대통령 특별조치에 의한 형집행정지로 석방됐다. 그러나 인혁당재건위 관련자에 대해서는 1975년 4월 8일, 상고가 기각되어 사형과 무기징역 그리고 징역 15~20년의 중형이 확정됐다. 특히 사형선고자 8명에 대해서는 사형선고 18시간 만인 4월 9일 새벽, 전원 사형이 집행되었다. 유신체제에 대한 저항을 막기 위해 민청학련사건을 조작하여 무고한 사람들을 구속한 사실로 인해 이들의 석방을 위한 운동이 시작됐고 이것은 민주화운동이 다양한 층위에서 연대하고 확대되는 계기가 됐다.

민청학련사건 이후 교회는 매우 적극적으로 유신체제를 비판하고 저항운동을 전개했다. 유신체제기에는 박정희 정권이 조작사건과 의문사, 고문이 남발해도 이를 정면에서 비판하기가 어려웠다. 피해자 가족들은 남편이나 자식이 불법 감금돼도 면회도 허락되지 않고 증거도 없이 고문으로 사건이 조작되더라도 다른 방법을 찾지 못하고 있었다. 그들은 오히려 간첩 가족으로 몰려 주위의 따가운 시선을 받으며 숨죽여 지냈고, 단지 진정서만 제출하며 억울함을 호소할 뿐이었다.

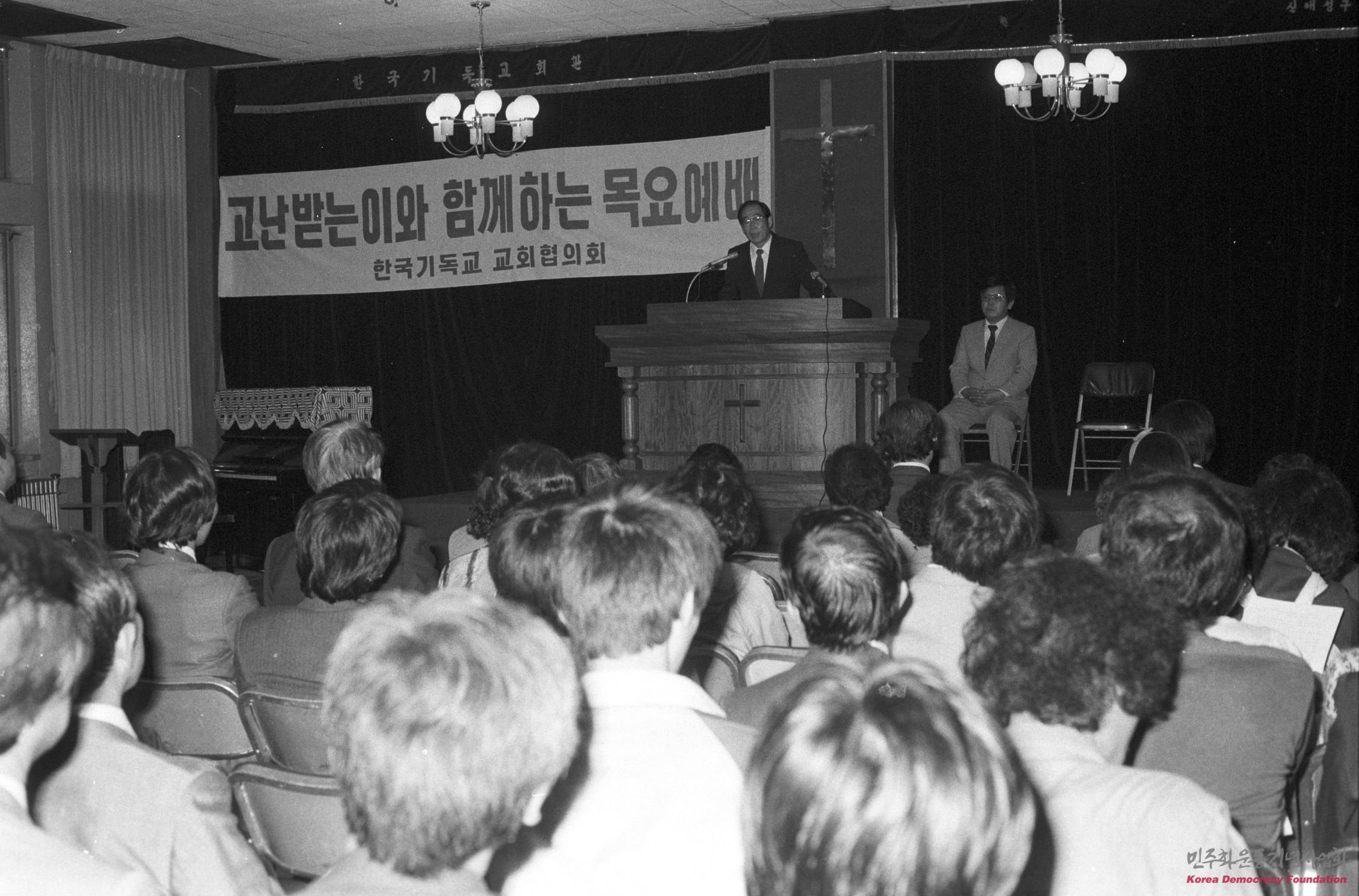

이런 상황에서 갈 곳 없는 구속자 가족들이 도움을 청할 수 있던 곳이 1974년 4월에 민청학련사건 이후 조직된 한국기독교교회협의회 인권위원회(이하 NCCK 인권위)였다. 한국기독교교회협의회의 특별위원회 형태로 발족된 NCCK(The National Council of Churches in Korea) 인권위는 긴급조치 이후 민청학련사건이 발생해 학생들이 무더기로 구속되자 그 대책을 모색하고자 출발했다. NCCK 인권위원회는 인권선언기념 주간에 ‘74년 인권선언문’을 발표하고 구속자들을 위한 목요기도회를 정기적으로 개최하여 구속자 가족들이 모일 수 있는 자리를 마련했다.

1974년 7월 18일 오후 2시, 허병섭(許秉燮), 김상근(金祥根), 이해동(李海東), 문동환(文東煥) 목사를 중심으로 구속자 가족 22명이 서울 종로구 기독교회관 2층 소회의실에서 민청학련 관련 구속자 및 기타 긴급조치 위반자들을 위한 기도회를 열었다. 이 기도 모임은 목요일 오전 10시로 정례화되어 구속자 가족들이 적극적으로 참석한 가운데 진행됐다. 목요기도회는 일체의 집회가 금지된 상황에서 종교형식을 빌었는데 유신체제에 저항하는 사람들이 정기적으로 모여 민주주의와 인권회복을 열망하는 집합 장소가 됐다.

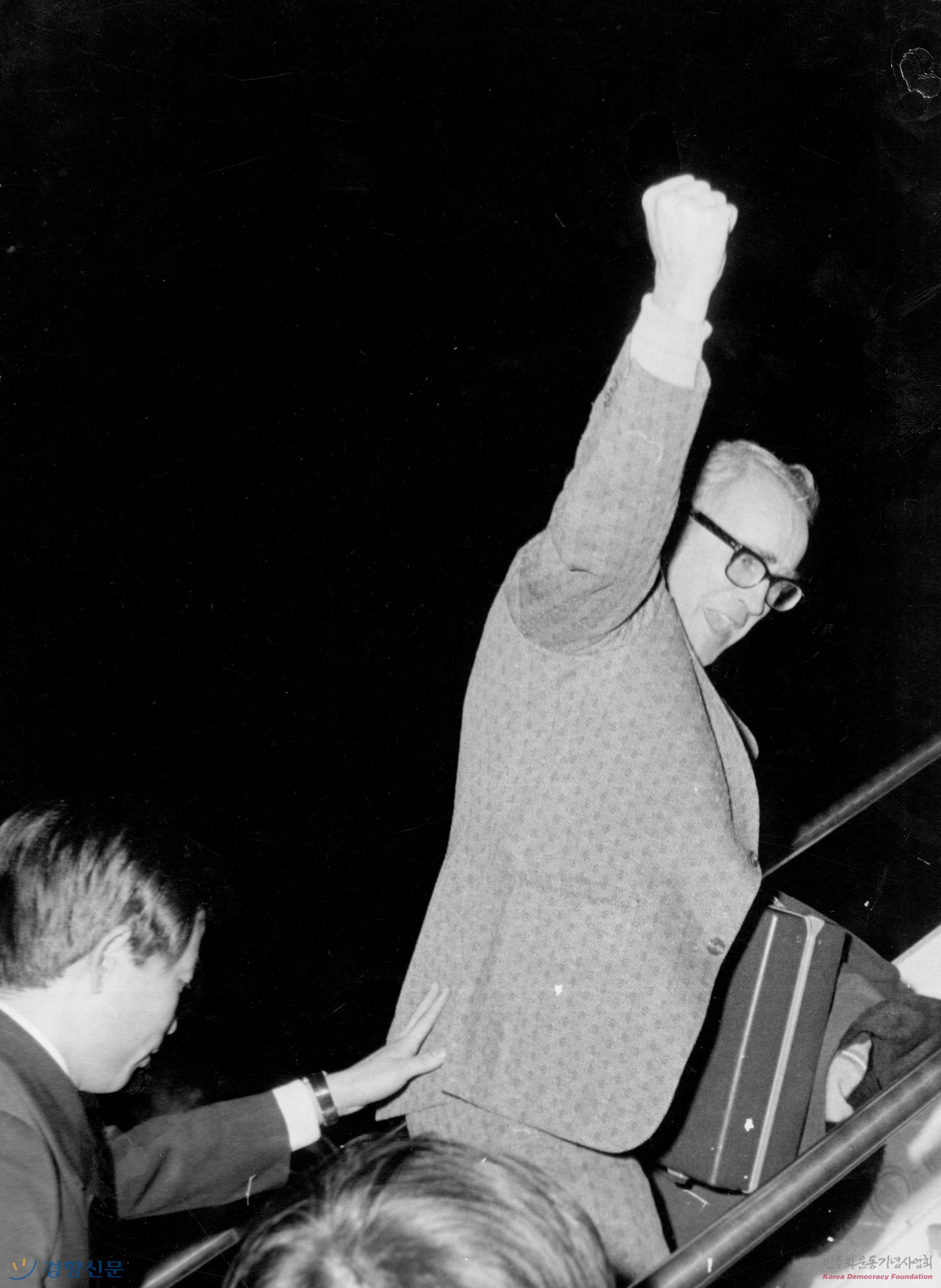

구속자 가족들은 기도회를 통해 정보를 교환하고 위로를 받을 수 있었다. 민주화운동 과정에서 구속자들이 늘어남에 따라 ‘민청학련 관련 구속자’와 ‘인혁당 관련 구속자’ 가족들이 모여 1974년 9월 NCCK 인권위 내에 구속자가족협의회(이하 구가협)를 조직했다. 회장은 윤보선(尹潽善) 전 대통령 부인 공덕귀(孔德貴), 총무는 서강대 민청학련 구속자 김윤(金潤)의 어머니 김한림(金翰林)이 각각 맡았다. 구가협은 유신헌법 철폐와 중앙정보부 해체, 학원자유화 등을 요구했다. 박정희 정권은 목요기도회가 시작될 때부터 여러 방식으로 탄압했다. 1974년 10월 10일에는 목요기도회에서 인혁당재건위사건의 고문조작 사실이 세상에 알려지고 해당 발언을 한 조지 E. 오글(George E. Ogle) 목사가 12월 14일 강제 출국 당했다. 또한 인혁당재건위사건 관계자들의 갑작스런 사형집행 직후 열린 1975년 4월 10일 목요기도회에서 정부에 대한 규탄을 이유로 다음 날인 4월 11일 김상근, 문동환, 이해동 목사 등이 연행됐다. 그 후 한국기독교회관이 목요기도회의 장소를 대여해주지 않게 되자 5월 13일 긴급조치 9호가 발효되면서 목요기도회는 일시적으로 중지되기도 했다.

목요기도회는 초기에 젊은 성직자들과 구속자 가족들을 중심으로 한 자생적인 모임이었으나 이후 정부와의 첨예한 갈등을 경험하면서 NCCK의 공식적인 기도회로 성장하여 박정희 정권의 폭력성을 세간에 알리는 데 커다란 역할을 했다. 그러던 중 명동성당에서 1976년 3월 1일 미사형식으로 ‘3.1민주구국선언’ 이 발표되었고 그 직후인 3월 19일부터 NCCK 선교자유대책위원회가 목요기도회를 담당하게 됐다. 이 사건의 공판이 주로 토요일에 열렸기 때문에, 1976년 5월 3일부터는 공식적인 모임을 공판 전날인 금요일로 변경하여 금요기도회로 모이게 됐다.

3.1민주구국선언 사건으로 구속자 관련 가족들이 참여하면서 구가협은 1976년 10월, ‘한국양심범가족협의회’로 명칭을 바꾸었다. ‘양심수’라는 용어는 1980년대 들어 널리 쓰인 말로 구속자로 불렸던 사람들이 가장 받아들이기 편한 용어였다. 양심수는 이미 1972년 3월에 국제앰네스티 한국지부가 설립되고 1973년 김대중납치사건에 대한 국제앰네스티의 지원이 있으면서 한국에 알려졌으나, 이것이 대중화되기 시작한 것은 1980년대 들어서다. 구속자에서 양심범, 양심범에서 양심수로 용어를 바꾸어 사용하면서 구속자 가족운동도 변화를 경험했다. 구속자가족협의회에서는 ‘죄를 짓고 구속된 사람의 가족’이라는 뜻이 있어서 가족들 스스로가 위축되기도 했지만, 양심범이라는 용어를 사용하며 ‘사상과 양심에 따라 행동하는 이들의 가족들’이라는 의미로 민주화운동 내에서도 더욱 조직적인 힘을 가질 수 있게 됐다. 구가협을 창립한 이래로 1970년대와 1980년대 초 구속자 가족들의 활동무대는 주로 교회와 성당이었다. 특히 정기적이고 일상적으로 모임을 열었던 곳은 기독교회관이었다. 구가협 이후 양심범가족협의회로 이름을 바꾼 뒤에도 가족운동조직을 주도적으로 이끈 사람들은 대부분 기독교신자였다.

한편, 인혁당재건위조작사건으로 억울하게 여덟 명이 사형당한 사건은 국제사회의 공분을 샀다. 국제사회는 이 사건을 ‘사법 살인’이라고 부르며 강하게 비판했다. 이 사건을 두고 스위스에 본부를 둔 국제법학자협회는 1975년 4월 9일을 ‘사법사상 암흑의 날’로 선포했고 국제사면위원회(앰네스티)도 4월 10일 박정희 정권을 규탄하는 성명서를 발표했다. 특히 이 과정에서 민청학련사건 이후 인혁당재건위조작사건을 공개적으로 비판해 추방됐던 오글 목사를 비롯해 한국과 해외를 오간 선교사들의 역할은 매우 중요했다. 그들은 월요모임(Monday Night Group)을 만들어 한국의 엄혹한 현실을 해외에 알리고자 했다. 월요모임은 1970년대 한국에서 활동하면서 한국의 민주화운동을 도왔던 미국과 캐나다, 호주, 독일 출신 선교사 모임을 일컫는다. 그들은 개신교, 가톨릭 선교사들로 유신체제하에서 한국인 동료, 학생, 이웃들에게 무슨 일이 벌어지는지 소식을 공유하기로 하고 매주 월요일 밤 선교사 집을 돌아가며 만나기로 한 것이 모임의 시작이었다.

월요모임은 공유한 정보를 외신기자들에게 알리기 시작했고 외신기자와 국제교회 조직의 대표, 인권단체 활동가들이 그 정보를 활용했다. 1970년대 중반 월요모임은 핵심적인 국제적 통로가 됐다. 월요모임은 한국에서는 금지된 외국 언론기사를 받아 한국 내에 배포했고 정치범 목록, 고문에 관한 보고서와 민주화 선언문 등과 같은 자료를 수집, 정리하여 해외로 전했다. 외신기자들은 월요모임에서 제공하는 정보와 한국과의 연계, 한국의 문화적 감수성과 정치적 뉘앙스 등에서 도움을 받았다. 월요모임의 국제적 네트워크가 형성되면서 한국 지원 네트워크와 ‘한국 인권을 위한 북미연합(North American Coalition for Human Rights in Korea, NACHRK)’과 같은 일본과 미국 내의 연대 조직의 중요성도 커졌다. 그러나 월요모임 회원 중 두 명이 한국으로부터 추방당했고 다른 회원들도 늘 추방의 위협에 시달렸다. 회원 중 세 명은 그들의 한국인 남편이 고문과 투옥을 당해 고통을 받았으며, 모든 회원들이 정기적으로 다양한 형태의 감시를 당했다. 이들은 박정희 정권의 폭력과 그런 폭력을 용인하는 미국에 대해서도 충격을 받아서 민청학련사건 이후에는 미국 대사관에서 시위를 했다. 월요모임은 1970-80년대의 혹독한 정치상황에서 외국인으로서의 특권을 내려놓고 현장에서 민주화를 위해 싸웠다. 외국인이며 기독교인이자 선교사라는 이점을 활용하여 전 세계 교회조직과 언론 네트워크와 접촉할 수 있었다. 독재 권력에 맞서 인간의 자유와 존엄, 그리고 한국의 민주화를 외치며 고문과 핍박을 받고 감옥에 있던 학생들과 노동자들을 위해 기도하고 그들을 위해 옷과 책, 영치금을 모아 감옥에 전달하는 역할도 했다.

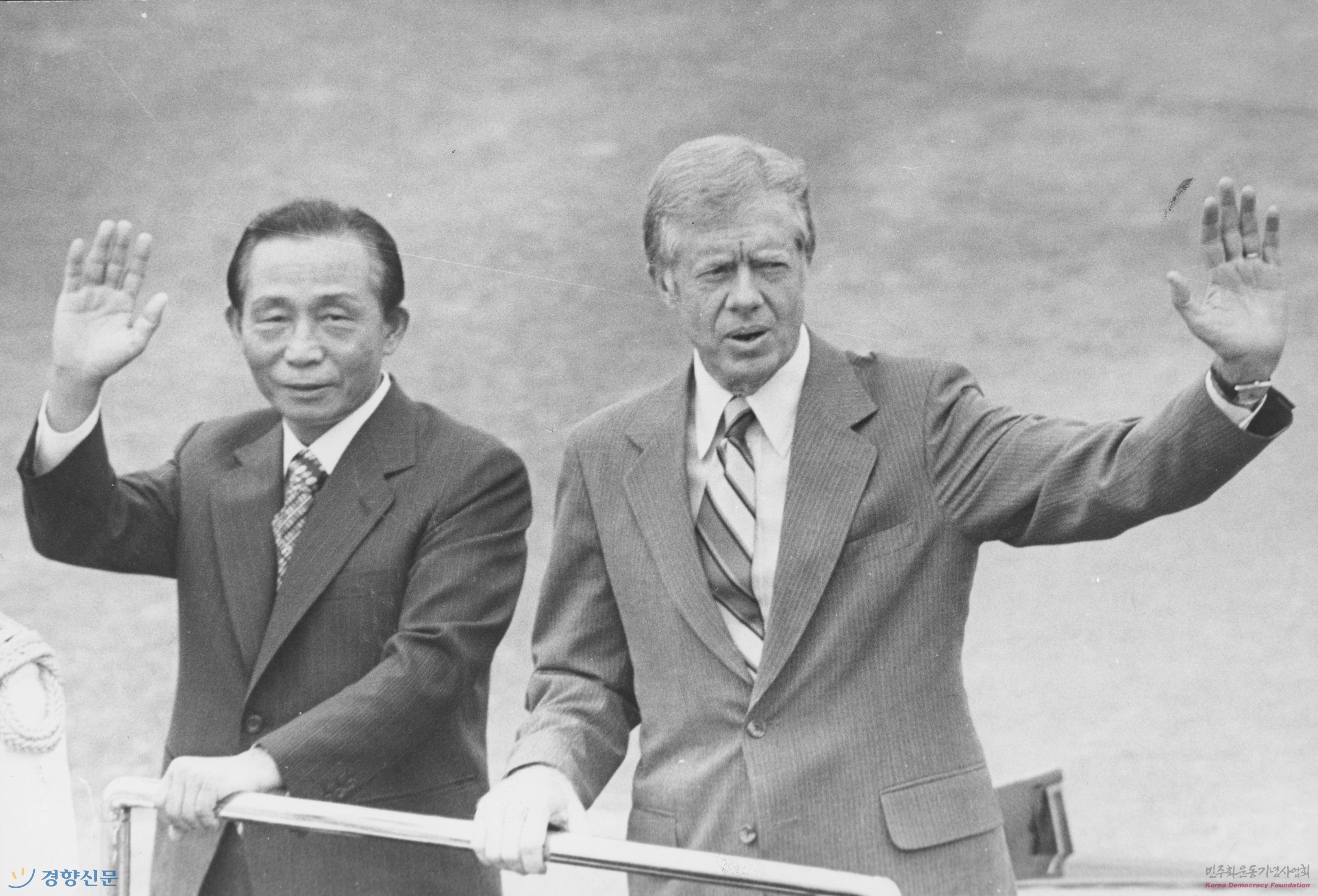

이 모임은 박정희 정권의 탄압에 항의하며 국내의 기독교 계열 사회운동가들을 후원하기 위한 비공식 모임으로 출발했으나 점차 정치적 영향력을 키워갔다. 외국인으로 구성된 종교모임이라는 성격으로 인해 박정희 정권도 이들을 다루기 힘들어했다. 이 모임은 1970년대 중후반에 들어오면서 미국의 한국 관련 인권 정책과 외교 정책의 수립에도 영향력을 행사했다. 1979년 카터 대통령의 방한 정상회담에서 가장 민감한 이슈는 박정희 정권의 인권탄압이었는데, 카터 행정부가 참조한 ‘한국인권상황보고서(Report on the Human Rights Situation in Korea)’는 월요모임에서 작성한 것이었으며 카터 행정부가 석방을 요구한 정치범 명단도 월요모임의 요구에 따른 것이었다. 당시 카터 행정부의 인권국은 한국 관련 정보의 상당 부분을 월요모임에서 작성한 자료에 의존했다.

월요모임은 NCCK 인권위원회와 천주교정의구현전국사제단 등 국내의 기독교 인권단체와 교류하면서 한국의 인권탄압 사례와 정치 상황을 해외에 알리는 데 주력했다. 이 정보들은 일본의 아시아기독자협의회(Christan conference of Asia)가 운영하고 있던 ‘아시아행동그룹자료센터(Documentation Center for Action Groups in Asia, DAGA)’, 일본 교회협의회(NCC Japan) 산하 ‘한국문제기독자긴급회의(Emergency Christian Confence on Korean Problems, ECC), 일본 가톨릭정의와평화협의회(Japanese Catholic Council for Justice and peace), 퀘이커교 인권단체인 ’미국선린우호협회(AMerican Friends Service Committee) 등을 통해 미국과 유럽 등지로 전파됐다. 초기에 일본 중심으로 활동하던 기독교 네트워크는 점차 성장하여 독일, 스위스, 스웨덴 등 유럽과 북미지역으로 확산해 갔다. 1974년에 캐나다 토론토에서 김재준 목사 등을 중심으로 ‘한국민주화세계협의회(World Council for Democracy in Korea)’가 설립됐다. 이 단체는 나중에 ‘한국 민주화를 위한 세계 기독교 네트워크(International Christian Network for Democracy in Korea, ICNDK)’로 확대 개편해 1981년에 본부를 독일로 옮겨서 활동했다. 1970년대 초반 일본에서 선교사로 활동하면서 DAGA와 교류를 통해 한국의 인권 상황에 관심을 두게 된 페리스 하비(Pharis Harvey)는 이를 계기로 페기 빌링스(Peggy Billings)와 함께 NACHRK를 설립했다. 페기 빌링스는 한국전쟁 직후인 1953년부터 1963년까지 한국에서 선교 활동에 종사했으며, 귀국 후에도 월요모임과 밀접한 관계를 유지하면서 한국의 인권 문제와 민주화운동에 많은 관심을 가진 활동가였다. 1970년대 초반부터 페리스 하비와 함께 일본에서 선교사로 활동했고 월요모임 회원들과 교분이 많았던 독일 출신 선교사 폴 슈나이스(Paul Schneiss)는 5.18광주민주항쟁 직후에 독일로 귀국하여 한국의 인권 옹호를 위한 조직을 결성해 활동했다.

NACHRK의 창립은 일본을 중심으로 활동하던 해외 인권단체의 국제적 확장과 미국 내에 산재해 있던 한국 관련 인권단체들간의 전략적 유대를 강화하는 결정적인 계기가 됐다. 개별 교회와 특정 교단 중심의 활동가들이 NACHRK를 매개로 네트워크를 확장하여 영향력을 키울 수 있었다. 미국 버지니아주에서 활동한 ‘한국의 친구들(Friends of the Korean People)’, 월요모임 회원이던 린다 존스(Linda Jones)와 한국 출신 인사가 중심이 되어 시카고에서 활동한 ‘아시아인권을 위한 교회위원회(Church Committee on Human Rights in Asia)’, 한국문제 전문가인 전직 외교관 도널드 레이너드(Donald Ranard)가 주축이 되어 설립한 ‘국제정책센터(Center for International Policy)’ 등이 NACHRK와 밀접하게 관련을 맺고 활동했다. 특히, 《소용돌이의 한국정치》(Korea: The Politics of the Vortex)의 저자로 유명한 그레고리 헨더슨, 미국 의회 하원 인권소위원회 의장을 지냈던 도널드 프레이저(Donald Fraser), 브루스 커밍스 등 미국의 정계, 학계, 종교계 인사와 인권운동가들이 참여해서 워싱턴 정가에도 영향력을 미친 ‘한국 민주주의 협회(The Council for Democracy in Korea)’도 NACHRK의 설립과 운영에 참여했으며 서로 긴밀한 협조를 이루면서 활동했다.

월요모임 선교사들은 민주화운동 과정에서 한국의 인권소식을 국제사회에 알리는 역할을 해냈다. 월요모임 결성과 활동으로 한국 활동가와 외신기자의 만남을 주선했고 《팩트시트(Fact Sheet)》라는 정보지를 발행했다. 월요모임 회원 중 빅토리 숄은 3.1민주구국선언 구속자가족협의회 회장으로 활동했으며 목요기도회에 참가하며 인혁당 관련 가족들을 지원했고 미국에서 한국민주화운동 지원 활동 정치법을 후원하기도 했다.

1993년 11월에는 민청학련계승사업회가 발족했고 2005년 12월에 국가정보원 ‘과거사건 진실규명을 통한 발전위원회’에 의해 인혁당과 민청학련 관련 사건이 정부에 의해 조작된 학생운동 탄압사건이었음이 공표됐다. 2007년 1월 23일 서울중앙지방법원은 인혁당재건위조작사건에 대한 재심에서 무죄를 선고했으며, 4월 9일 추모제에서 정부는 법무부 장관을 통해 유감과 유가족에 대한 위로를 표명했다. 2010년 10월에는 법원에 의해 피해자들에 대한 520여 억 원의 국가배상 판결이 내려졌다.

민청학련구속자석방운동은 유신체제로 인해 잠시 활동을 중단했던 재야단체들이 활동을 재개하는 계기가 됐으며 학생운동과 종교계, 언론계는 물론 해외 운동단체들의 초국적 네트워크를 전개하고 확장하는 데에 중요한 역할을 했다. 이 운동을 계기로 NCCK 인권위원회가 설치되었고, 목요기도회를 통해 유신체제를 비판하고 저항하는 활동을 전개할 수 있었다. 또한 민청학련구속자석방운동에 참여했던 선교사 모임인 월요모임을 통해 한국의 민주화운동이 해외에 알려져 초국적 해외 네트워크가 형성될 수 있었다. 이들은 정보를 교환하고 해당국의 정치적 관심을 환기시키기 위해 상징이나 각종 담론을 생산했으며 해당국의 인권상황과 정치에 영향력이 미칠 수 있는 인사나 조직을 상대로 압력을 행사하기도 했다. 결국, 민청학련구속자석방운동은 민청학련 구속자들의 구명과 석방운동을 통해 고립돼 있던 운동들이 연대하고 조직화하는 계기가 됐으며, 유신체제에 대한 저항과 비판이 고양되고 민주화운동이 확대되는 결과를 가져왔다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]