- 유형

- 사건

- 분류

- 학생운동

- 동의어

- 민우지사건

- 유사어/별칭/이칭

- 고려대NH회사건, NH회사건

- 영어표기

- the Korea University Minooji Incident (fabricated spy ring case)

- 한자표기

- 高麗大民友誌事件

- 발생일

- 1973년 3월 13일

- 종료일

- 1974년 6월 11일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치 이전 반유신운동

- 지역

- 서울

유신 이후 서울에서 발생한 최초의 학생운동 관련 사건이다. 1971년 10월 위수령 선포 이후 학생운동이 침체한 상황에서 과거 고려대 이념서클 한맥 출신 학생들은 고려대 노동문제연구소와 접촉하며 학생운동과 노동운동의 결합을 모색했다. 이들은 1972년 10월 유신이 선포되자 이에 저항하기 위해 NH회라는 새로운 학생 조직을 만들고 지하신문 《민우》를 발행해 1973년 3월과 4월 두 차례에 배포했다. 관련자들은 5월부터 검거됐고, 이후 간첩단 사건으로 확대 조작돼 사법처리됐다.

1971년 교련반대와 부정부패규탄 등을 내걸고 1년 내내 대학생들의 시위가 이어지자 박정희(朴正熙) 정권은 10월 15일 위수령을 선포했다. 이 조치에 따라 동원된 군은 주요 대학 캠퍼스를 점령하여 시위를 폭력적으로 저지했다. 동시에 박정희 정권은 다수의 학생 간행물을 ‘지하신문’으로 규정하여 발간을 금지했고, 학생운동을 주도했던 각 대학 이념서클을 강제로 해산했다. 이 과정에서 많은 학생이 학교에서 제적되거나 구속 후 강제징집됐다. 학생운동을 군대의 힘으로 제압한 박정희 정권은 1971년 12월 6일 국가비상사태를 선포하고 12월 27일에는 국가보위에관한특별조치법을 제정하여 막강한 권한을 손에 넣었다. 그리고 1972년 10월 17일 박정희 대통령은 계엄령을 선포한 뒤, 소위 ‘유신’을 단행하여 장기집권과 독재를 공고히 했다. 1971년 위수령 선포 이후 힘을 잃은 대학의 학생운동은 유신에 저항하지 못하고 당분간 침묵할 수밖에 없었다.

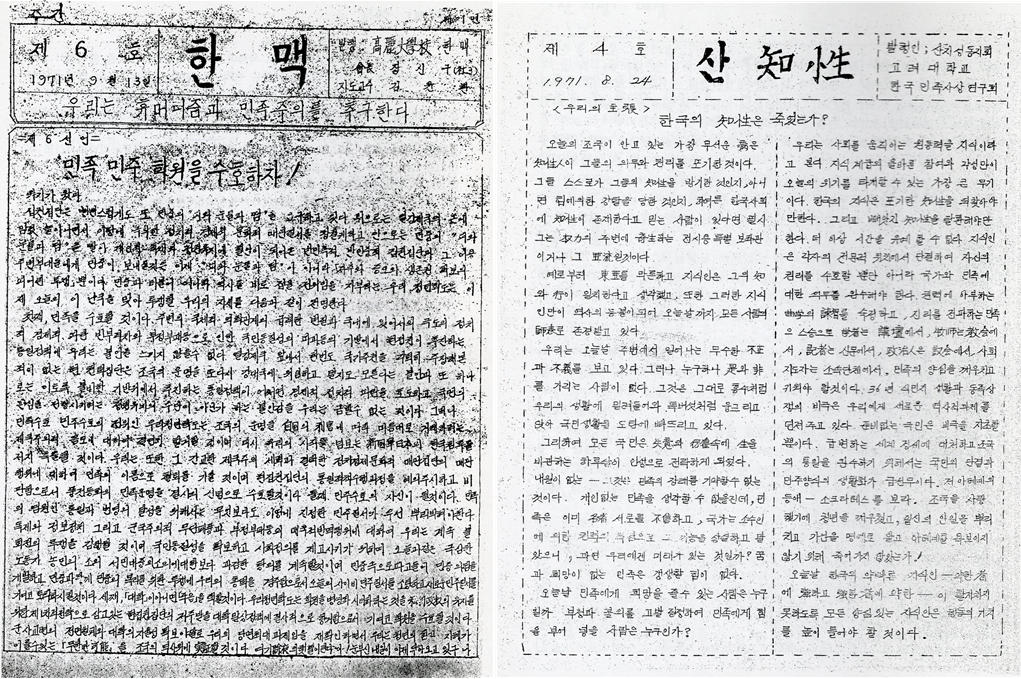

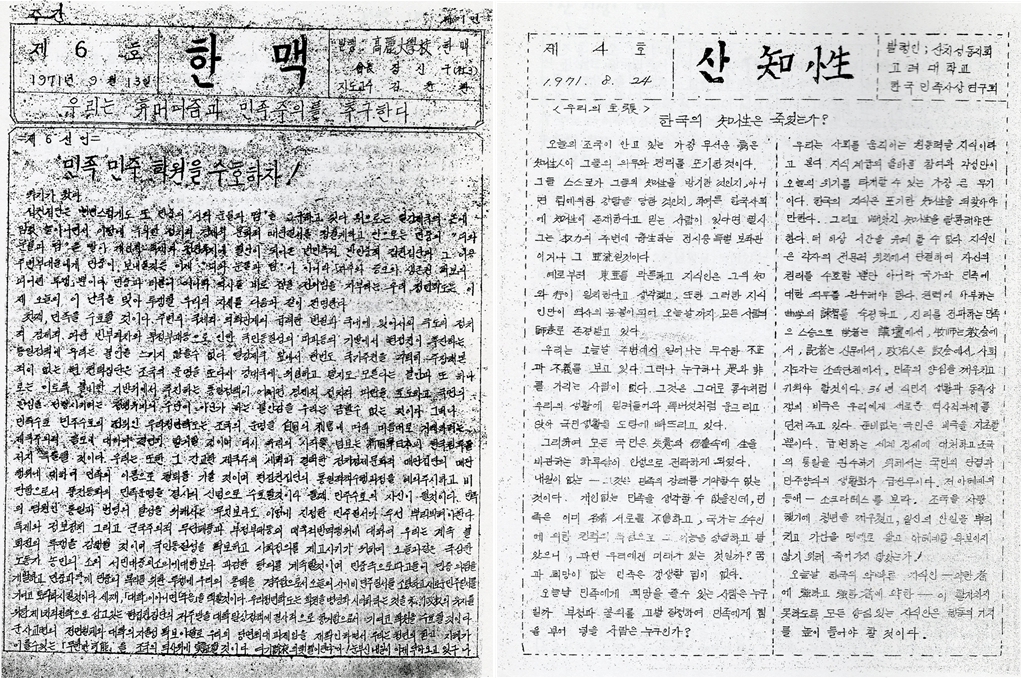

1960년대 후반부터 1970년대 초까지 고려대에서 학생운동을 주도했던 이념서클은 한국민족사상연구회(한사회)와 한맥이었다. 한사회와 한맥은 1971년 10월 15일 박정희 정권의 위수령 선포 과정에서 강제로 해산됐다. 또한 22명의 학생이 제적되고 《산지성》, 《한맥》 등 간행물도 폐간됐다. 그 결과 고려대 학생운동은 한동안 침체될 수밖에 없었다. 그러나 1971년 학생운동 당시 저학년이었던 학생들은 공개 활동이 어려운 상황에서도 함께 어울려 책을 읽고 토론하면서 조금씩 학생운동의 재개를 모색했다. 특히 한맥 출신 학생들은 제적된 선배들과 더불어 고려대 노동문제연구소 사무국장 김낙중(金洛中), 간사 노중선(盧重善)과 만나 학생운동과 노동운동의 결합이라는 새로운 방향을 모색했다. 1972년 7월 한맥 출신 학생들은 노동문제연구소가 추천한 광산에서 학생 신분을 밝히고 견습생으로 1개월간 탄광노동자 생활을 체험했다. 그리고 그 체험기를 노동문제연구소의 간행물에 게재하였다. 이후 이들은 부평공단 인근에서도 같은 활동을 수행했으며, 개별적으로도 한국모방, 청계피복노조 현장 방문과 영등포 노동야학 참여 등의 활동을 벌였다.

1972년 10월 17일 박정희 정권이 유신을 선포하고 장기집권과 독재를 강화하자 한맥 출신을 중심으로 학생운동과 노동운동의 결합을 모색하던 학생들은 10월 말 NH회를 결성하기로 합의했다. NH는 Nationalism과 Humanism의 약자로 당시 학생들이 지향한 민족주의와 인간화를 뜻하는 것이었다. 이때 회장은 정발기(鄭發起), 고문은 함상근(咸相根), 김영곤(金瑛坤)이 맡았다. 그리고 유신체제에 맞서 3가지의 구체적인 행동 원칙을 세웠는데 그 내용은 다음과 같다. ①결정은 단순하게, 당일로 실천한다. ②필요한 최소 인원만 참여한다. ③실천 후 일체를 기밀에 붙인다. 그리고 이들은 실천 가능한 반유신운동을 전개해 나갔다.

1972년 12월 NH회 학생 중 일부가 고려대 정문에 걸려 있던 ‘한국적 민주주의 이 땅에 뿌리박자’라고 쓴 유신 찬양 현수막을 대낮에 휘발유를 이용해 소각했다. 학생들의 반유신 의지를 드러내고 학생운동의 투쟁성이 살아 있음을 학생과 대중에게 알리기 위해서였다. 그리고 1973년 3월 신학기를 기해 학생들에게 유신체제의 허구성을 폭로하는 유인물 ‘민족 민주 통일의 횃불을 들자’를 만들어 살포하였는데, 그 내용은 다음과 같다. ①10월유신은 조국의 망국적 첫발이다. ②학원의 자유와 국민의 생존권을 억압하는 현 정권은 타도되어야 한다. ③자유와 정의를 사랑하는 고대인은 주저 없이 일어서 독재 타도와 민주주의 실현을 위해 앞장서자. NH회는 ‘민중의 벗’이라는 뜻의 《민우》라는 지하신문도 만들었다. 우선 1973년 3월 제1호 200매를 제작해 학생, 교수, 언론에 배포했다. 《민우》 제1호에는 <진정한 민족의 유신은 유신체제의 모순의 부정으로부터 출발된다>, <고대 앞에 걸렸던 한국적 민주주의 간판이 불타버렸다>, <반인간적 요소들을 민우의 기치 아래 척결하자> 등의 제목의 기사가 실렸다. 1973년 4월에는 《민우》 제2호가 간행 배포됐다. 《민우》 제2호의 내용은 다음과 같았다. ①정부가 고대 제적학생 22명 중 19명을 복교 조치한 것은 파쇼체제를 완료하고 복교학생으로 하여금 학생 활동을 파악하려는 데 있다. ②학생운동은 대중성을 획득하고 새롭게 태어나야 한다. ③현 정권은 국민의 의식을 강압적으로 획일화하고 야당을 어용화하고 있으며 금년 UN총회에서 국제적인 고립을 면치 못할 것이다. ④민우는 8천 고대인의 대변자로서 자유를 쟁취하고 반인긴적인 요소인 현 정권에 과감히 대항할 것이다.

《민우》가 세상에 나오자 박정희 정권은 1973년 5월부터 NH회 핵심 학생들을 하나둘씩 구속하기 시작했다. 그들은 중앙정보부 남산분소에서 고초를 겪었다. 그리고 고려대 노동문제연구소의 김낙중, 노중선, 손정박(孫正博) 등이 함께 구속되면서 이 사건은 간첩단 사건으로 확대 조작됐다. 중앙정보부에서 약 1달간 고문과 함께 수사를 받은 사건 관련 학생들은 검찰에서 다시 조사를 받은 뒤 재판을 넘겨졌다. 재판에서 검찰은 “피고인들이 조직한 학원 내 불온서클은 4.19 이후 민족자주통일중앙협의회(민자통), 민족주의비교연구회">민족주의비교연구회(민비연), 인민혁명당(인혁당) 등 사건과 공통성”이 있으며 “현 정권을 파쇼정권으로 몰아붙여 정부를 전복하려 기도한 것으로 북한의 대남 간첩 밀파 정책에 부응”하는 것이라고 주장하며 관련자들에게 중형을 구형했다. 1심 선고공판에서 형량은 줄어들었으나 유죄가 인정됐고, 이후 2심 재판에서 일부가 집행유예로 풀려났으나 나머지는 전원 원심이 확정돼 복역 후 만기출소했다.

이 사건은 1972년 10월 유신 이후 서울에서 발생한 최초의 학생운동 관련 사건이다. 다만 아직 역량이 갖추어지지 않은 상태에서 간첩단으로 조작되는 바람에 NH회와 《민우》 활동은 대규모 유신반대투쟁으로까지 나아가지는 못했다. 또한 사건 관련자들은 학생운동, 민주화운동 사건에서는 드물게 대부분 만기 출소하는 불행을 겪었고 출소 후에도 사회안전법이 적용돼 지속적인 감시 아래 사실상 정상적인 사회 활동조차 불가능했다. 고려대 노동문제연구소 역시 이 사건 이후 모든 활동이 정지되다시피 했다. 초대 소장 김윤환(金潤煥) 교수, 제2대 소장 이문영(李文永) 교수는 중앙정보부에 끌려가 고역을 치른 후 결국 교수직에서 해임됐다.

나아가 박정희 정권은 고려대 학생운동을 완전히 뿌리뽑기 위해 1971년 10월 위수령 이전 한맥과 더불어 고려대 학생운동을 주도했던 한사회 출신 학생들도 조작사건을 통해 처벌했다. 한사회 해체 이후 한사회 출신 학생들은 등임회라는 서클로 명맥을 이어나갔는데, 1971년 5월 말 이들이 ‘검은10월단’이라는 국가전복단체를 만들고 《야생화》라는 지하신문을 만들었다는 이유로 대거 구속됐다. 당시 경찰이 제시한 지하신문 《야생화》는 과거 한사회 회보의 원고나 등임회원들이 새로운 회보를 만들기 위해 작성한 원고들을 탈취하여 이를 바탕으로 조작한 것이었다. ‘검은10월단’이라는 명칭도 1972년 뮌헨올림픽 때 이스라엘 선수촌을 습격하여 인질극을 벌인 ‘검은9월단’에서 차용하여 조작한 것에 불과했다. 흔히 고려대야생화사건 혹은 고려대검은10월단사건이라고 부르는 이 사건으로 제철(諸徹), 최영주(崔泳周), 박원복(朴源福), 유경식(劉景植), 김용경(金容京), 유영래(柳榮來), 이강린(李康麟), 오흥진(吳興振) 등이 고초를 겪은 뒤 집행유예로 풀려났다.

결과적으로 고려대민우지사건은 비록 본격적인 반유신 투쟁을 이끌어내는 데까지 나아가지는 못했지만 장기간 공백상태에 빠졌던 학생운동의 불씨를 살리는 역할을 함으로써 1973년 10월 이후 본격화한 반유신운동의 계기 중 하나가 됐다. 또한 민족, 민주 문제를 통일적으로 모색하고 노동운동과의 결합을 통해 전체 사회운동 범주 내에서 학생운동의 위상을 모색하는 등 학생운동의 새로운 방향성을 제시했다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]