- 유형

- 사건

- 분류

- 사회운동

- 영어표기

- the One Million Signature Campaign for Constitutional Amendment

- 한자표기

- 改憲請願百萬人署名運動

- 발생일

- 1973년 11월 5일

- 종료일

- 1974년 1월 8일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치 이전 반유신운동

- 지역

- 전국

유신체제 선포 이후 움츠러들었던 민주화운동은 1973년 초부터 조금씩 살아났다. 개헌청원백만인서명운동은 유신체제 선포 이후 시작된 본격적인 반유신운동이었다. 1971년 민주수호국민협의회를 결성했던 재야 세력은 1973년 11월 시국선언을 발표했고, 12월 24일 헌법개정청원운동본부를 구성하고 ‘개헌청원백만인서명운동’을 공식적으로 시작했다. 개헌청원서명운동은 시작한 지 10일 만에 30만 명이 서명할 정도로 많은 국민의 지지를 받았다. 박정희(朴正熙) 정권은 1974년 1월 8일, 긴급조치 1호와 2호를 발표해 개헌청원운동을 진압했다.

박정희 정권은 1972년 10월 17일 전국에 비상계엄을 선포하고 국회 해산, 정당과 정치활동 중지, 현행 헌법의 일부조항 효력 정지, 비상국무회의가 정지된 헌법조항의 기능 수행, 비상국무회의의 헌법개정안 공고와 국민투표 실시 등을 공표했다. 주)001

공표된 바와 같이 10월 27일 비상국무회의는 헌법 개정안을 공고했다. 주요 내용으로는 통일주체국민회의에 의한 간선제 대통령 선거를 규정했고, 대통령의 임기를 6년으로 늘리고 중임이나 연임 제한에 대한 규정을 전혀 두지 않으며, 통일주체국민회의에서 대통령이 추천한 국회의원의 3분의 1을 선출하는 것이었다. 국회의 연간 개회일수를 150일 이내로 제한하고 국회의 국정감사권을 없앴으며, 지방의회는 조국통일이 이루어질 때까지 구성하지 않는다는 내용도 담았다. 심지어 1972년 10월 17일의 비상조치와 그에 따른 대통령의 특별선언 등을 제소하거나 이의도 제기할 수 없다는 점을 헌법에 명기했다. 유신헌법과 그에 기반한 유신체제는 절차적 민주주의를 철저히 파괴했다.

특히 유신헌법은 제53조에서 “대통령은 천재·지변 또는 중대한 재정·경제상의 위기에 처하거나, 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕질서가 중대한 위협을 받거나 받을 우려가 있어, 신속한 조치를 할 필요가 있다고 판단할 때에는 내정·외교·국방·경제·재정·사법 등 국정 전반에 걸쳐 필요한 긴급조치를 할 수 있다”고 규정함으로써 대통령에게 국민의 기본권을 정지할 수 있는 무제한적 권력을 부여했다. 11월 21일 유신헌법이 국민투표로 통과된 이후 유신체제에 대한 도전은 거의 표면화되지 않았다. 그러나 1973년 10월 2일 서울대 문리대 학생들의 시위를 시작으로 전국 대학가에서 시위가 일어났고, 거기에 다양한 민주화운동 세력의 활발한 움직임이 결합되는 등 유신체제에 대한 도전이 이어졌다.

박정희 정권은 1972년 10월 17일 비상계엄을 선포하면서 정당 및 정치활동 일절을 금지하고, 최형우(崔炯佑), 조윤형(趙尹衡), 김록영(金錄永) 등 야당 의원들을 중앙정보부로 연행하여 폭행을 가하는 등 공포 분위기를 조성했다. 그럼에도 유신체제가 선포된 직후부터 유신체제에 대한 저항이 시작됐다. 고려대 학생 서클 한맥을 이어받은 NH회는 1972년 12월 2일 고려대 정문에 걸려 있던 ‘한국적 민주주의 이 땅에 뿌리박자’는 현수막을 뜯어내 불태웠고, 1973년 3월이 되자 유인물과 지하신문 《민우》를 발행해 배포했다. 김남주(金南柱), 박석무(朴錫武), 이강(李鋼) 등 전남대학교 졸업생과 재학생들도 1972년 12월 지하신문인 《함성》을 제작하여 배포했고 1973년 3월 다시 《고발》이라는 유인물을 배포했다. 1973년 4월 22일 남산 야외음악당에서 열린 부활절 연합예배에서는 유신체제에 저항하는 플래카드와 유인물이 준비되었다. 한편 1973년 8월에는 이후락(李厚洛) 중앙정보부장의 지시에 따라 김대중(金大中)납치사건이 일어났다. 이 사건은 유신체제 수립 이후 억눌려 있던 대학가와 재야, 언론 등 사회 각 분야의 반유신 움직임을 활성화했다. 이 사건 이후 학생들 사이에서는 ‘더이상 참을 수 없다’는 감정이 확산했으며 이것이 1973년 가을부터 대규모의 유신 반대 시위를 촉발하는 계기가 됐다.

1973년 10월 2일 서울대 문리대생들이 정보 정치 중단, 대일 예속화 중단, 김대중 사건 진상 공개 등을 요구하며 시위를 벌였다. 연행과 구속, 학사조치 등 정부의 강경한 대응에도 불구하고 서울대 법대와 상과대를 넘어 전국의 대학에서 학생들의 석방과 처벌 백지화를 요구하는 시위와 농성, 동맹휴학, 학기말시험 거부운동이 나타났다. 대학가의 유신 반대 시위는 사회 전반의 민주화 요구를 촉발했다. 박정희 정권은 저항의 확산을 두려워하여 시위 관련 보도를 엄금했다. 학생시위를 제대로 보도할 수 없었던 기자들은 언론자유수호투쟁에 나섰으며, 재야인사들도 시국선언을 통해 민주주의 회복을 요구하고 나섰다.

1973년 11월 5일 민주수호국민협의회 인사들은 서울 YMCA 회관에서 시국선언을 발표했다. 참여자는 강기철(姜基哲), 계훈제(桂勲梯), 김숭경(金崇經), 김재준(金在俊), 김지하(金芝河), 박삼세(朴三世), 법정(法頂), 이재오(李在五), 이호철(李浩哲), 정수일(鄭秀一), 조향록(趙香祿), 지학순(池學淳), 천관우(千寬宇), 함석헌(咸錫憲), 홍남순(洪南淳) 등 재야지식인 15명으로, 이들은 시국선언을 통해 박정희 정권의 “독재정치, 공포정치로 국민의 양심과 일상생활은 더없이 위축되고, 우방 각국의 신뢰와 친선 관계는 극도로 실추되어 대한민국은 내외로 최악의 상태에 직면하게 되었다”고 당시 정국을 진단했다. 따라서 박정희 정권에게 “이 중대한 현실을 직시하여 무엇보다도 민주적 제질서를 시급히 회복”하되 “결코 어떤 미봉으로 될 일이 아니요, 민주체제를 근저에서 재건설하는 것이 되어야 한다”고 요구했다.

이 시국선언을 계기로 유신 선포 이후 유명무실해졌던 민주수호국민협의회가 다시 활동을 시작했다. 민주수호국민협의회는 1973년 12월 13일 서울 YMCA 회관에서 시국간담회를 갖고 백낙준(白樂濬)을 임시의장으로 선출한 뒤 박정희 대통령에게 “현 시국은 민주주의체제를 근본부터 제도적으로 회복하여 국민의 자유를 소생시키지 아니하고는 중대한 민족적 위기를 초래할 위험이 있으므로, 이에 대한 각하의 적절한 조처를 기대”하며, 이를 위해 국민 기본권 보장, 3권분립체제 재확립, 공명선거에 의한 평화적 정권교체의 길을 열 것 등이 요청된다는 내용의 건의문을 발송했다.

이날 시국간담회에 참여한 인사들은 김관석(金觀錫) 기독교교회협의회총무, 김수환(金壽煥) 추기경, 김홍일(金弘壹) 전 신민당 당수, 백낙준 연세대 명예총장, 유진오(俞鎭午) 전 고려대 총장, 윤보선(尹潽善) 전 대통령, 이병린(李丙璘) 전 대한변호사협회장, 이인(李仁) 전 법무장관, 이정규(李丁奎) 전 성균관대 총장, 이희성(李熙昇) 전 동아일보 사장, 한경직(韓景職) 목사 등 11명과 민주수호국민협의회 측의 함석헌, 김재준, 천관우 등 총 14명이었다. 김수환 추기경은 1973년 12월 16일 교회와 인권 연합예배 강론을 통해 국민의 인권과 민권을 제도적으로 실천하기 위해 “현재의 헌법을 개정하여 삼권분립과 평화적 정권교체가 제도적으로 확정된 주권재민의 올바른 민주체제를 회복해야 한다”고 말했다.주)002 이에 대해 1973년 12월 19일 김종필 국무총리는 “사회불안을 조성하기 위해 체제에 정면으로 도전하는 선동적 언행은 용납할 수 없다”고 역설했다. 그러나 다음날인 20일 신민당과 민주통일당이 개헌 논의가 반체제운동이 아니라고 주장함으로써 개헌 논의에 불이 붙기 시작했다.주)003

1973년 12월 24일 시국간담회 참석자들은 헌법개정청원운동본부를 구성하고 ‘개헌청원백만인서명운동’을 공식적으로 시작했다. 참여자들은 서울 YMCA 2층에서 ‘개헌청원백만인서명운동’ 선언문을 발표했다. 장준하(張俊河)가 낭독한 선언문은 “오늘의 모든 사태는 궁극적으로 민주주의를 완전히 회복하는 문제로 귀착된다. 경제의 파탄, 민심의 혼란, 남북 긴장의 재현이란 상황 속에서 학원과 교회, 언론계와 가두에서 울부짖는 자유화의 요구 등 이 모든 것을 종합하면 오늘의 헌법하에서는 살 수가 없다는 것으로 요약된다. 그러나 오늘의 헌법은 그 개정의 발의권이 사실상 대통령에게만 속해 있는 것이다. 이에 우리 국민은 이와 같이 헌법 개정 발의권으로부터의 소외를 극복하고 우리들의 천부의 권리를 제시하는 방법으로 대통령에게 현행 헌법의 개정을 요구하는 백만인청원운동을 전개하는 바이다. 이 운동은 우선 우리들 모두의 집안에서부터 시작하여 학원과 교회 그리고 각 직장과 가두에서 확대될 것이다”라고 주장했다. 운동본부에는 함석헌, 장준하, 천관우, 유진오, 백낙준, 김수환, 이인, 김홍일, 이희승(李熙昇), 계훈제(桂勳梯), 김관석, 김동길(金東吉), 김숭경(金崇經), 김윤수(金潤洙), 김재준, 김정준(金正俊), 김지하, 김찬국(金燦國), 문동환(文東煥), 문상희(文相熙), 박두진(朴斗鎭), 백기완(白基玩), 법정, 안병무(安炳茂), 이병린, 이상은(李相殷), 이정규, 이호철, 지학순, 홍남순 등 30여명이 참여하였다. 참여자 각자는 본부 역할을 하여 서명을 받는 방식을 선택했다. 즉 대학생 연령층 이상이면 국민 누구나 연령 및 시, 도, 군을 명기하여 개인이나 집단으로 서명한 다음, 이것을 30명 중 1명에게 보내면 되도록 했다.

개헌청원백만인서명운동은 전국적으로 큰 호응을 일으키며 본격적인 시민운동 형태로 확산되었다. 1973년 12월 26일 서울 명동 대성빌딩(흥사단 건물) 강당에서 ‘민족학교’ 주최로 열린 ‘항일 문학의 밤’ 행사에서 함석헌, 백기완 등은 ‘개헌청원백만인서명운동’ 서명문을 배포했다. 이어 개헌을 주장하는 시국선언이 시작되었다. 12월 31일 윤보선, 유진오, 김수환 등 15명의 인사들이 대통령에게 민주체제 회복 조치 등을 건의하였다. 1974년 1월 4일엔 한국기독학생회총연맹이 선언문을 통해 개헌청원서명운동을 적극 지지하겠다고 발표했다. 뒤이어 1월 7일엔 이희승, 이헌구(李軒求), 김광섭(金珖燮), 안수길(安壽吉), 이호철, 백낙청(白樂晴) 등 문인 61명이 서울 명동에서 성명을 발표하여 양심의 자유와 표현의 자유를 포함한 국민의 기본적 인권이 보장되어야 하고, 헌법개정청원은 국민의 당연한 권리이며 이 권리를 포기하지 않을 것이라는 결의를 밝혔고, 그중 9명이 연행되었다.주)004 같은 날인 1974년 1월 7일 공화당 초대 총재와 4대 당의장을 지낸 정구영(鄭求瑛)이 탈당 성명을 발표하며 개헌청원백만인서명운동에 대해 “당연히 할 것을 한다”고 평가했다. 같은 날 전 공화당 사무총장 예춘호(芮春浩)도 탈당계를 제출했다.주)005

서명운동은 시작한 지 10일 만에 30만 명이 서명할 정도로 국민의 지지를 받았다. 개헌 요구가 걷잡을 수 없이 번지자 1973년 12월 26일 김종필 총리는 라디오와 TV의 특별연설을 통해 ‘유신체제에 대한 근본적인 도전은 허용되는 자유의 행위를 이탈하는 행위’라고 선언하고 서명운동을 즉각 중지하라고 경고했다. 12월 28일, 문공부가 공식적으로 유신체제에 대한 부정이나 도전을 허용하지 않을 것이라 밝혔다. 12월 29일에는 박정희 대통령이 담화를 발표하여 개헌청원백만인서명운동을 “사회혼란을 조성하려는 불순한 움직임”으로 규정하고 “유신체제를 부정하는 일체의 불온 언동과 소위 개헌청원서명운동을 즉각 중지”하라고 경고했다.

1974년 1월 8일, 전남대에서 학생 1000여명이 참여한 시위가 벌어졌고, 개헌청원백만인서명운동을 지지하는 결의문을 발표했다. 그러나 같은 날 박정희 정권은 긴급조치 1호와 2호를 발동했다. 긴급조치 1호는 유신헌법을 부정, 반대, 왜곡, 비방, 헌법의 개정 또는 폐지를 주장, 발의, 제안, 청원하는 모든 행위를 금지했다. 또한 이런 행위를 알리는 행위까지 금지했으며, 긴급조치 1호 위반자와 긴급조치 1호를 비방한 자는 법관의 영장 없이 체포, 구속, 압수, 수색하고 비상군법회의에서 15년 이하의 징역에 처하도록 규정했다. 긴급조치 1호는 헌법에 대한 개헌논의 일체를 위법으로 처벌하여 국민의 자유로운 정치적 의사표현을 전면적으로 금지하여 국민의 기본권 전반에 걸쳐 본질적 침해를 가하는 내용으로 구성됐다. 긴급조치 2호는 비상군법회의 및 비상군법회의 검찰부를 설치하여 위반자를 수사, 재판하는 내용으로 계엄하에서의 재판 절차와 유사했다.

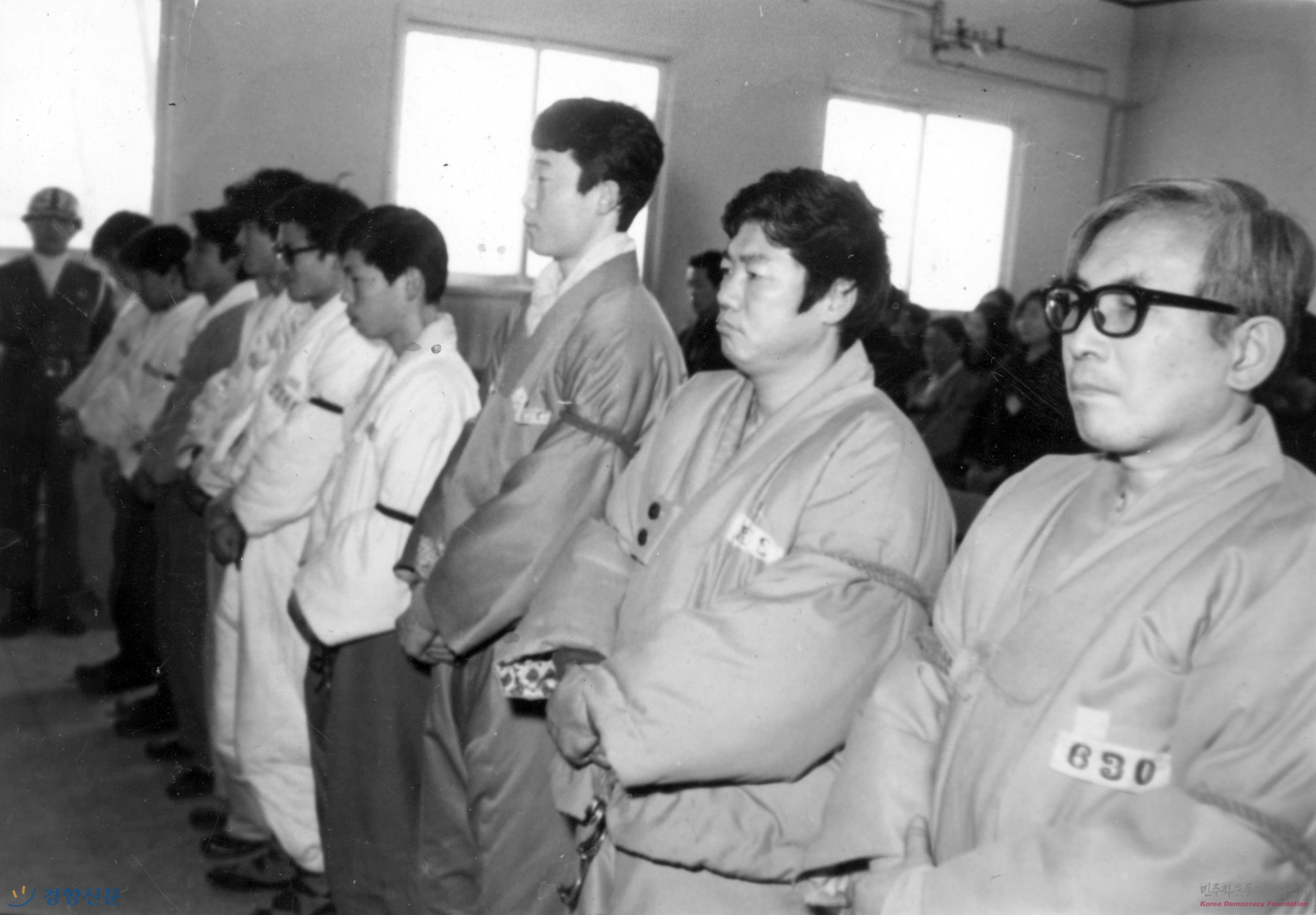

박정희 정권은 긴급조치 1, 2호에 따라 1974년 1월 14일 개헌청원백만인서명운동의 주동 인물인 장준하와 백기완을 구속했고. 함석헌, 천관우, 안병무, 문동환, 김동길, 법정, 김숭경, 김윤수, 계훈제, 이상순, 이정규 등은 연행해 심문했다. 1974년 3월 2일 비상고등군법회의는 장준하에게 징역과 자격정지 15년을 백기완에게는 징역 12년과 자격정지 12년을 선고했다. 1974년 12월 3일 장준하는 형 집행정지됐다. 장준하와 백기완의 형은 1974년 8월 20일 대법원에서 확정되었다. 주)006주)006 장준하는 1974년 12월 3일 건강 악화로 출감했으며주)008 백기완은 1975년 2월 15일 유신헌법찬반국민투표에 뒤이은 구속집행정지로 석방되었다.

개헌청원백만인서명운동은 학생운동세력의 전국적 유신반대 시위 기획에 영향을 미쳤다. 이후 ‘민청학련’(전국민주청년학생총연맹)사건과 그 배후조직으로 지목한 인혁당재건위조작사건 관련자들을 처벌하기 위하여 긴급조치 제4호가 발동됐다. 또한 개헌청원백만인서명운동의 중심 인물이었던 장준하는 출감 이후에도 박정희 대통령에게 공개서한을 보내고, 유신헌법찬반국민투표반대운동을 벌이는 등 저항을 계속했으나 1975년 8월 17일 약사봉에서 의문사했다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]