- 유형

- 사건

- 분류

- 사회운동

- 영어표기

- the struggle against the Presidential emergency decree No. 1 of the Seoul Metropolitan Area Special Community Missions(SMCO)

- 한자표기

- 首都圈特殊地域宣敎委員會緊急措置一號反對鬪爭

- 발생일

- 1974년 1월 9일

- 종료일

- 1976년 4월 29일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치1-4호기 민주화운동

- 지역

- 서울

긴급조치 1호에 대한 첫 번째 투쟁사례이다. 긴급조치 1호가 발표된 바로 다음 날 즉각적인 행동이 필요하다고 느낀 수도권특수지역선교위원회 실무자의 주도로 총 3단계의 투쟁으로 계획됐다. 1974년 1월 17일 1단계가 시행되었고, 이어 2, 3단계가 추진될 예정이었다. 사전에 정보를 획습득한 정보기관에 의해 관련자들이 모두 구속되면서 2, 3단계 투쟁은 무산됐다.

1973년 10월의 10.2반유신시위에서 시작된 유신체제에 대한 저항은 12월 4일 발기된 ‘개헌청원백만인서명운동’으로 이어졌다. 서명운동이 12월 24일부터 공식적으로 전개되기 시작하자 정부는 개헌운동을 사회혼란을 조성하는 불순한 움직임으로 규정하고 중단할 것을 강경하게 요구했다. 그러나 개헌을 요구하는 움직임은 사그라들지 않았으며 1974년 1월 7일 61명의 문학인들의 성명으로 이어졌다. 같은 날 공화당 내에서도 정구영(鄭求瑛)이 탈당하면서 집권여당에서도 반대의견이 표출됐다. 이에 1월 8일 정부는 긴급조치 1호와 2호를 선포했다.

긴급조치 1호는 유신헌법을 부정, 반대, 왜곡 또는 비방하는 일체의 행위와 헌법의 개정이나 폐지를 주장, 발의, 청원하는 일체의 행위를 금지했다. 그리고 이 조치를 위반하거나 비방하는 사람을 비상군법회의에서 심판할 것을 명시했다. 1월 15일 정부는 개헌청원운동을 주도하던 백기완(白基玩)과 장준하(張俊河)를 구속하고 장준하에게 징역 15년과 자격정지 15년을, 백기완에게 징역 12년과 자격정지 12년을 선고했다.

유신체제에 대한 기독교계의 저항이 가시화된 것은 1973년 11월이었다. 11월 28일 한국기독교교회협의회(NCCK)와 6개의 회원교단이, 12월 3일에는 광주기독교연합회가 각각 구국기도회를 열고 자유민주 질서의 확립을 요구했다. 한국교회여성연합회도 12월 3일 성명서를 발표하고 민주질서 회복을 요구했다. 기독교 청년들도 이 흐름에 합류했다. 12월 17일 한국기독학생회총연맹이 가톨릭대학생연합회와 함께 구국기도회를 가졌으며 18일에는 교회청년연합회가 결성식을 갖고 거리시위에 나섰다.

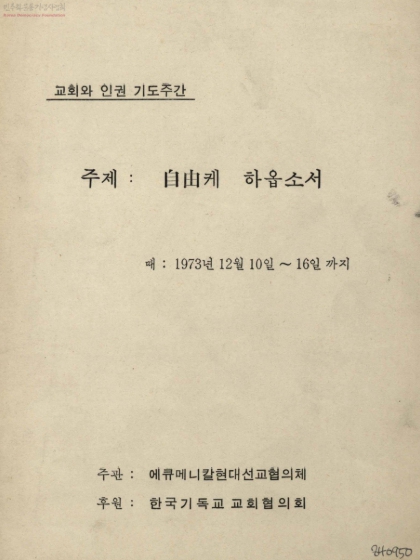

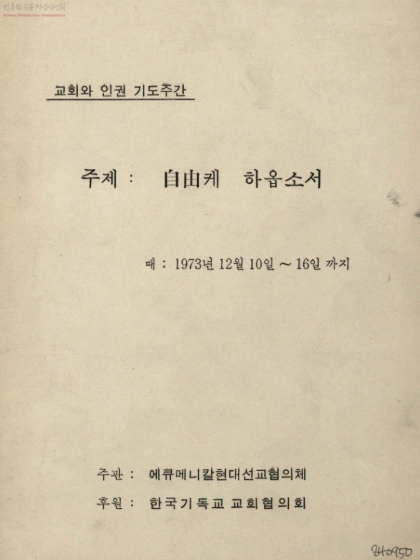

12월 10일부터는 ‘교회와 인권 기도주간’이 시작됐고 마지막 날인 16일에는 신구교 연합예배가 치러졌다. 김수환(金壽煥) 추기경과 김관석(金觀錫) NCCK 총무가 연사로 나섰는데 김 총무는 “인권과 교회의 사명”이라는 제목의 강연에서 ‘자유는 싸워서 빼앗는 것이며 이번 인권주간을 자유권 회복을 위한 투쟁을 다짐하는 계기로 삼아야 한다’고 주장했다. 이날 예배가 끝난 후 젊은 목회자들은 단식에 들어가 17일, 20일, 21일 세 번에 걸쳐 선언문을 발표하고 자유민주주의를 지키지 못한 과오를 참회했다. 이렇듯 기독교 내에서 유신헌법 개정과 정치적 자유를 요구하는 목소리가 점증하는 가운데 긴급조치 1호가 발표되자 기독교의 도시빈민운동 조직인 수도권특수지역선교위원회(Seoul Metropolitan Community Organization, SMCO)의 젊은 실무자들은 즉각적으로 반응했다.

긴급조치 1호가 발표된 바로 다음 날인 1월 9일 오전 8시 SMCO의 주무간사인 권호경(權浩景) 목사는 서울제일교회에서 실무자 회의를 소집했다. 참석자는 권호경, 김동완(金東完), 이해학(李海學), 허병섭(許秉燮), 이규상(李圭祥)이었다. 30대 초중반이던 이들은 행동으로 저항해야 한다는 공감대를 가지고 있었다. 이들은 현 상황을 묵인할 수는 없으며, 도시빈민선교를 잠시 중지하고 유신체제에 저항하는 정치투쟁으로 전환해야 한다고 의견을 모았다. 어차피 긴급조치가 존재하는 한 SMCO가 할 수 있는 활동이 거의 없다고 판단했기 때문이었다.

회의 결과 3단계로 나누어 긴급조치에 저항하는 계획이 수립됐다. 1단계는 NCCK의 총무실에서 SMCO의 젊은 실무자 및 소장 목회자들이 긴급조치에 반대하는 성명을 발표하고 이를 언론기관에 알리는 것이었다. 1단계의 책임은 이해학 전도사가 맡았으며 빈민선교와 산업선교의 활동가를 중심으로 사람을 모으기로 했다.

2단계는 1단계의 시위로 구속된 성직자가 나오면 그가 속한 교회와 교인들을 중심으로 긴급조치 반대 분위기를 조성하고, 언론에 구속 사유와 긴급조치 철회 요구의 내용을 알리는 것이었다. 2단계의 책임은 김동완 목사가 맡았으며 교계 지도자와 기독학생들을 조직하여 투쟁을 최대한 확대하기로 했다. 3단계는 2단계를 통해 어느 정도 분위기가 조성되면 범교단적으로 긴급조치의 해제를 선언하고 1차, 2차로 구속된 이들의 석방과 긴급조치 해제를 요구하는 대형집회를 개최하는 것이었다. 책임은 권호경 목사가 맡았는데 그는 남산부활절연합예배사건으로 석방된 지 얼마 되지 않았기 때문에 마지막 행동의 책임을 맡게 됐다.

1단계의 책임을 맡은 이해학 전도사는 이규상 전도사와 논의하며 준비에 나섰다. 이해학 전도사는 김진홍(金鎭洪) 전도사를 만나 합류를 요청했고 김 전도사를 설득하는 과정에서 2, 3단계의 계획을 알려주었다. 김 전도사는 영등포도시산업선교회의 인명진(印名鎭) 목사와 도시산업선교연합회의 김경락(金敬洛) 목사를 연결했다. 1단계에 실제로 동참한 사람은 모두 5명으로 이해학, 이규상, 김진홍 전도사와 김경락 목사, 박윤수(朴允洙) 창현교회 전도사였다. 김 전도사는 선언문 초안을 작성해 유인물로 80매를 등사하고 현수막도 준비했다. 현수막의 내용은 “1.8조치 철회하라”, “개헌논의 허용하라”, “민주질서 회복하라”였다. 참가자들은 1월 17일 오전 10시 NCCK 총무실에서 기도회를 가지기로 하고 당일 오전 이른 시간에 NCCK 사무실이 위치한 기독교회관에 입주해 있는 기독교계 언론인 크리스챤신문사와 기독공보사에 취재를 요청했다. 또한 각 일간지에도 소식을 알려 기도회를 취재할 수 있도록 조치했다.

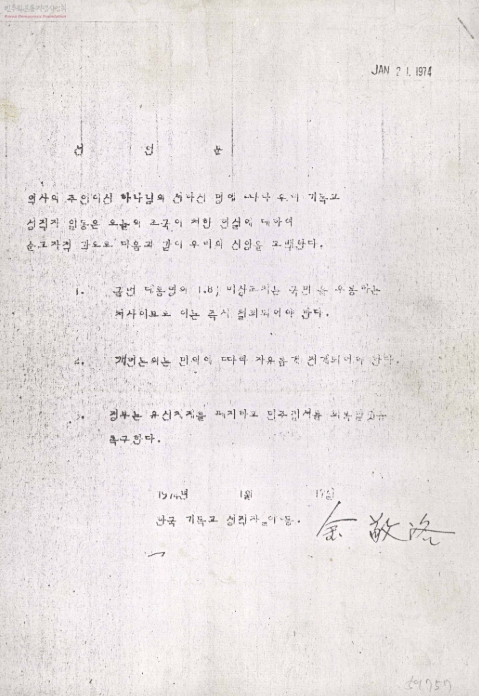

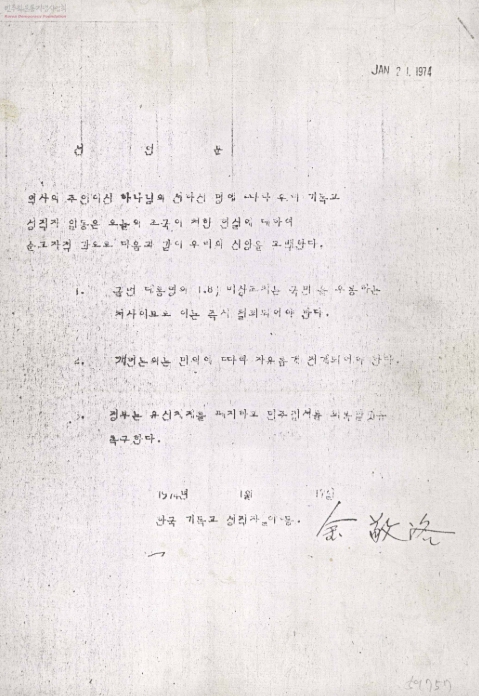

오전 10시 NCCK 총무실에 도착한 이들은 김관석 총무를 입회하게 하고 기도회를 개최했다. 이날 발표된 선언문은 긴급조치의 즉시 철회, 자유로운 개헌 논의 전개, 유신체제 폐지와 민주질서 회복의 3개 항을 요구했다. 기도회를 마친 후 참석자들은 김 총무에게 개헌 청원서에 서명할 것을 부탁했으나 그는 완곡하게 거절했다. 이어 기독교회관에 입주해 있는 여러 기관의 사무실을 돌아다니며 개헌청원 서명을 받던 참석자들은 출동한 수사관에 의해 전원 동대문경찰서로 연행됐으며 1월 21일 정식 구속되어 비상보통군법회의에 회부됐다. 개헌청원에 참여했던 김성일(金聖一), 박창빈(朴昌彬), 홍길복(洪吉福) 전도사와 임신영(林信永), 인명진 목사도 연행, 구속됐다가 인 목사는 재판에 회부됐다. 1심 선고공판 때 재판장이 “이 비상사태에 어찌하여 목사들이 전도를 하지 않고 정치활동을 하였는가?”를 묻자 김진홍 전도사는 “이 비상사태에 군인인 당신들은 어찌하여 국방의 임무로부터 이탈하여 이런 곳에서 민간인을 재판하고 있는가?”라고 되묻기도 했다.

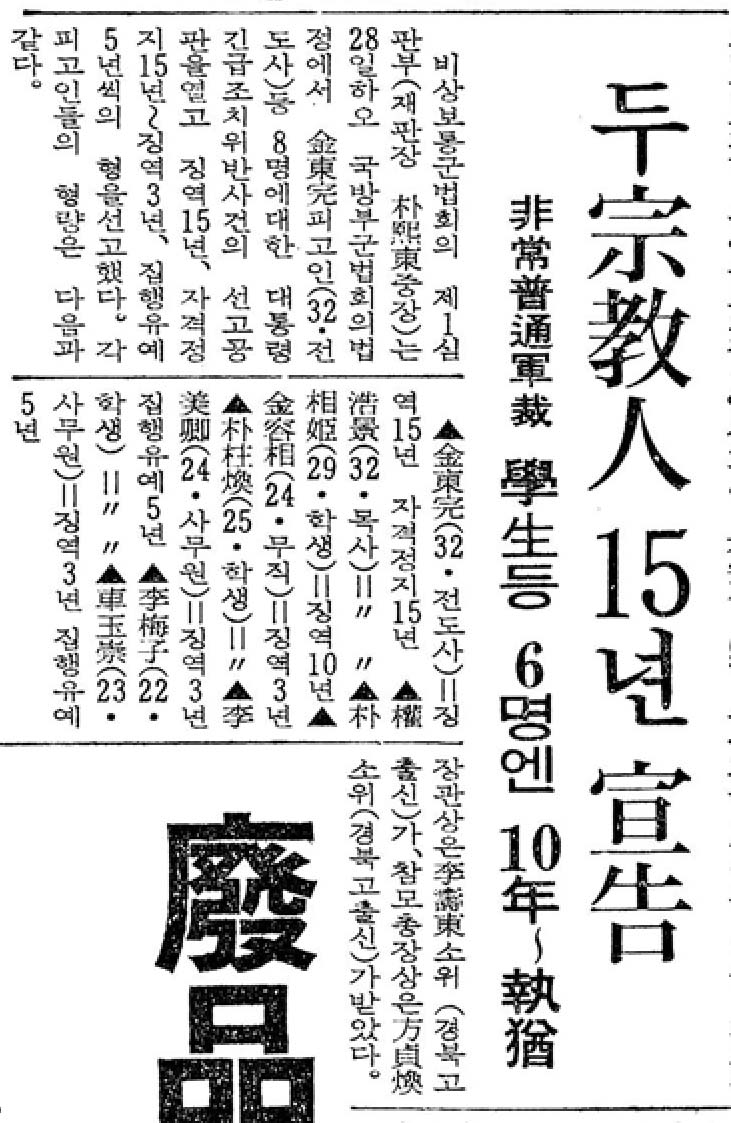

NCCK는 2월 8일 대책위원회를 소집하여 2월 15일 교회와사회위원회의 명의로 김종필(金鍾泌) 총리에게 구속 성직자들의 석방을 요청하는 서한을 발송했다. 그러나 이런 NCCK의 활동은 재판에 아무런 영향을 미치지 못했다. 이들에 대한 재판은 빠르게 진행됐고 3월 6일 최종적으로 1심의 구형이 그대로 선고됐다. 김진홍, 이해학, 이규상 전도사와 김경락 목사는 징역 15년에 자격정지 15년, 인명진 목사와 박윤수 전도사는 징역 10년에 자격정지 10년 형이었다. 2단계와 3단계도 계획대로 추진됐다. 그러나 기관원들이 김동완 목사와 권호경 목사를 끈질기게 따라붙어 원활하게 진행할 수 없었다. 또한 목회자들이 김 목사의 제안을 잘 받아들이지 않았다. 김 목사는 일단 유인물을 만들기로 하고 이화여대와 한신대 학생들인 이미경(李美卿), 차옥숭(車玉崇), 김매자(金梅子), 박상희(朴祥姬), 박주환(朴柱煥), 김용상(金容相) 등과 함께 이해학 전도사 등이 발표한 시국선언문과 개헌청원운동 성직자 구속 경위서를 유인물로 만들었다. 경위서의 서두는 다음과 같았다.

“항상 힘없고 가난한 자의 편에 서서 정의의 승리를 입증해 주시는 하나님의 영광이 함께 하시기를 기원합니다. 인간이 생각하는 바를 자유롭게 말하고 듣는 것은 민주국가 국민의 당연한 권리요 하나님이 부여한 천부적인 권리인 것입니다. 그리하여 현재 우리나라의 여러 문제를 해결하는 길은 유신독재헌법의 폐지임을 사회 여러 인사들이 천명하시었고 그와 함께 개헌운동을 전개하여 왔습니다. … 이 땅의 국민들은 15년의 징역살이를 각오하지 않고서는 일체 개헌에 대하여 말하지도 듣지도 보지도 못하게 되었습니다. 그러나 이처럼 침묵을 강요당하는 현실 속에서도 예언자적 양심과 순교자적 용기를 가지고 분연히 “개헌논의는 민의에 따라 자유롭게 전개되어야 한다”고 외치면서 일어난 젊은 성직자들이 있습니다. 그런데 우리 국내의 보도기관을 통해서는 정확한 내용을 알 길이 없을 뿐만 아니라 진상이 왜곡되어 전해질 수 있다고 생각되어 여기에 그 내용을 알리고자 합니다.” 그러나 이 유인물을 전국교회에 보내는 과정에서 우편물 검열에 걸려 2월 24일 김동완 목사와 이미경을 시작으로 2단계를 진행하던 이들은 모두 구속되고 말았다. 3단계를 준비하던 권호경 목사는 지역를 돌며 광주에서 강신석(姜信錫) 목사와 윤기석(尹起錫) 목사, 부산에서 최성묵(崔聖默) 목사 등을 만나려 했으나 미행하는 기관원들 때문에 아무것도 하지 못했다. 권 목사는 차라리 놀러온 것처럼 보이는 게 좋겠다고 판단하고 돌아다니기만 하다 서울로 복귀했다. 기관원들은 권 목사가 타는 버스마다 타고 있었는데 서울로 돌아오는 차에도 기관원들이 있었다. 그리고 그가 서울로 돌아온 다음 날인 2월 28일 새벽 기관원들이 권 목사의 집에 들이닥쳐 연행했다. 박주환도 같은 날 구속됐고 3월 3일에는 박상희, 김용상, 4일에는 차옥숭, 6일에는 김매자가 각각 구속됐다.

3월 1일 에큐메니칼연대선교협의체의 주최로 개최된 3.1절 기념예배는 구속자들을 위한 기도의 순서를 가졌다. NCCK는 3월 2일 신임 임원들이 내무부 장관을 만나 구속자의 조속한 석방을 요구했으며, 3월 9일에는 국무총리를 만나 선처를 요청했다. NCCK는 3월 22일에도 대책을 논의하는 회의를 가지기도 하였다. 그러나 역시 이런 NCCK의 활동은 재판 결과에 아무런 영향을 미치지 못했다.

3월 28일 비상보통군법회의 제1심판부는 김동완 목사와 권호경 목사에게 징역 15년에 자격정지 15년, 박상희에게 징역 10년, 김용상과 박주환에게 징역 3년, 이미경・차옥숭・김매자에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다. 그리고 4월 29일 비상고등군법회의가 원심 그대로 선고했다. 권 목사는 남산부활절연합예배사건으로 실형을 선고받고 가석방 중이었으므로 이때 받는 2년 형을 합쳐 징역 17년이 됐다. 이들은 서울구치소를 거쳐 안양교도소로 이감됐다. 권호경 목사는 안양교도소에 수감된 다음 기관원들이 어떻게 그렇게 자신을 따라다닐 수 있었는지 알게 됐다. 그의 회고에 따르면 1단계로 구속된 이해학, 김진홍 전도사가 조사를 받는 과정에서 누가 주범인가에 대해 의견이 일치하지 않았고 서로 주범이라고 주장하면서 수사관들을 당황하게 만들었다. 수사관들은 중앙정보부가 생긴 이래 처음 있는 일이라며 두 사람을 존경한다고까지 말하기도 했고 서로 자기가 담당한 사람을 주범으로 만들기 위해 다투기도 했다. 결국 성명서와 현수막을 쓴 김진홍 전도사가 주범이 됐는데 이때 김 전도사가 이해학 전도사에게 들었던 2, 3단계의 계획과 책임자를 수사관에게 털어놓으면서 본인이 주범이라고 진술하는 바람에 모든 계획이 탄로 났다. 이렇게 예상하지 못한 이유로 사전에 정보가 새어나가면서 2, 3단계의 투쟁이 무산됐다.

이 사건은 긴급조치 1호에 대한 첫 투쟁이다. 유신정부는 긴급조치를 통해 개헌을 요구하는 각계각층의 목소리를 억누르고자 하면서 장준하와 백기완을 구속했지만 긴급조치 1호가 발표된 지 불과 10일 만에 기독교 성직자들에 의해 이에 대한 저항이 시도되어 균열이 발생했다. 이 사건의 간접적 영향으로 연이어 벌어진 대학생의 시위가 강한 탄압을 받게 되자 대학생들은 통일된 조직이 필요함을 느끼고 ‘전국민주청년학생총연맹’이라는 임시 명칭 아래 행동의 통일을 꾀하게 되었다.

기독교 내부에서는 이 사건을 계기로 NCCK 인권위원회의 설립이 더욱 박차를 가하게 됐다. NCCK는 1973년 11월 인권문제협의회에서 인권을 다루는 상설기구를 두기로 결정했는데 이 사건을 비롯한 일련의 기독교인들의 구속사태가 속출하자 1974년 2월 25일 인권위원회의 조직을 서두르기로 하고 회칙을 심의, 통과시켰다. 이 사건으로 구속된 이들은 대부분 1975년 2월 15일, 이른바 2.15조치로 석방됐다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]