- 유형

- 사건

- 분류

- 학생운동

- 영어표기

- the anti-Yushin protests by the medical students of Seoul National University and Yonsei University

- 한자표기

- 首爾大延世大醫大生反維新示威

- 발생일

- 1974년 1월 18일

- 종료일

- 1974년 1월 22일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치1-4호기 민주화운동

- 지역

- 서울

서울대, 연세대 의과대학 학생들이 1974년 1월 8일에 발동한 긴급조치 1호가 국민의 기본권을 제한하므로 철회해야 하며, 유신헌법에 반대하고 개헌을 지지하는 시위를 전개했다.

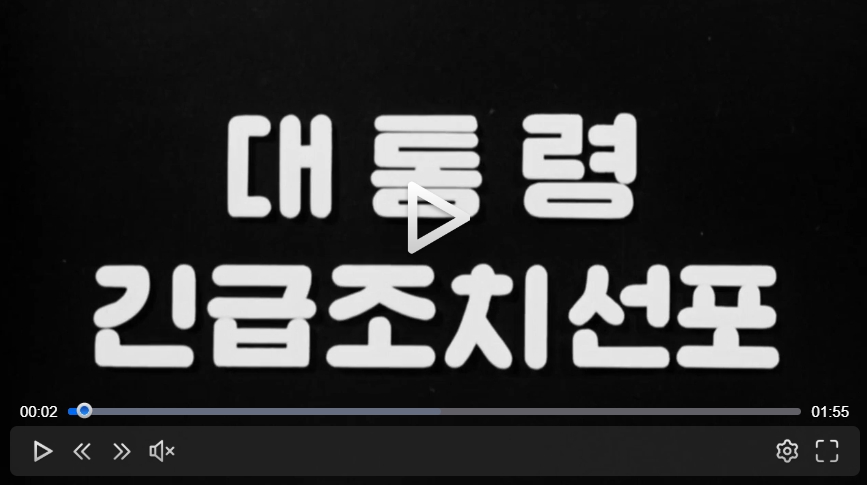

1969년 삼선개헌 후 집권에 성공한 박정희(朴正熙)는 1972년 10월 비상계엄령으로 국회를 해산하고, 정치활동을 금지한 뒤 유신헌법을 공포했다. 비상국무회의가 공고한 유신헌법에서는 긴급조치권을 규정하여 대통령이 국회의 통제를 받지 않고 국가의 안전보장 또는 공공질서를 명분으로 기본권을 제한할 수 있도록 했다. 유신체제 성립 후 대학생과 종교계, 지식인은 반유신운동을 전개해 갔다. 1973년 10월부터 시위로 시작한 반유신운동은 개헌 청원으로 심화됐다. 문학인들의 성명과 여당 내 유신 반대 의견까지 표출되었다. 정부는 반유신운동을 통제하고자 1974년 1월에 긴급조치 1, 2호를 선포했다. 정부는 1974~75년 동안 긴급조치 1호부터 9호까지 발동했다. 긴급조치는 유신체제에 반대하며 민주화를 요구하는 사람들을 탄압하는 법적 근거로 활용되었다.

1973년 서울대 문리대생들의 10.2반유신시위를 계기로 전국 각지의 대학에서 동맹휴학에 돌입하고 시위를 진행하며 유신체제를 비판했다. 서울, 광주의 고등학교에도 유신반대 시위가 확산하여 조기방학을 하기도 했다. 1973년 12월에는 유신헌법의 개정을 요구하는 ‘개헌청원백만인서명운동’이 시작되어 전국에서 각계의 시민이 참가했다.

정부는 1974년 1월 8일 ‘대통령긴급조치 제1호’를 발동하며 유신 반대운동을 차단하고자 했다. 긴급조치 제1호의 1조와 2조는 유신헌법을 비판하거나 개정 또는 폐지를 요구하는 모든 행위를 금지했다. 3조와 4조는 다른 사람에게 그 행위를 권유하거나 알리는 것을 금지했다. 5조는 영장 없이 체포와 구속이 가능하며 15년 이하의 징역과 자격정지로 처벌할 수 있도록 규정했다. 6조는 긴급조치를 위반한 사람을 비상군법회의에서 심판하도록 했다. 같은 날 발동한 긴급조치 제2호가 비상군법회의의 설치와 구성을 정했다(1.8긴급조치). 정부가 긴급조치를 발동해서 기본권을 제한하려고 하자 그 직후부터 대학생들은 유신헌법과 긴급조치를 철회하라고 주장했다. 1월 15일에 개헌청원운동을 주도한 백기완과 장준하가 구속되고 징역 선고를 받자, 의대생들이 반유신 시위에 다시 나섰다.

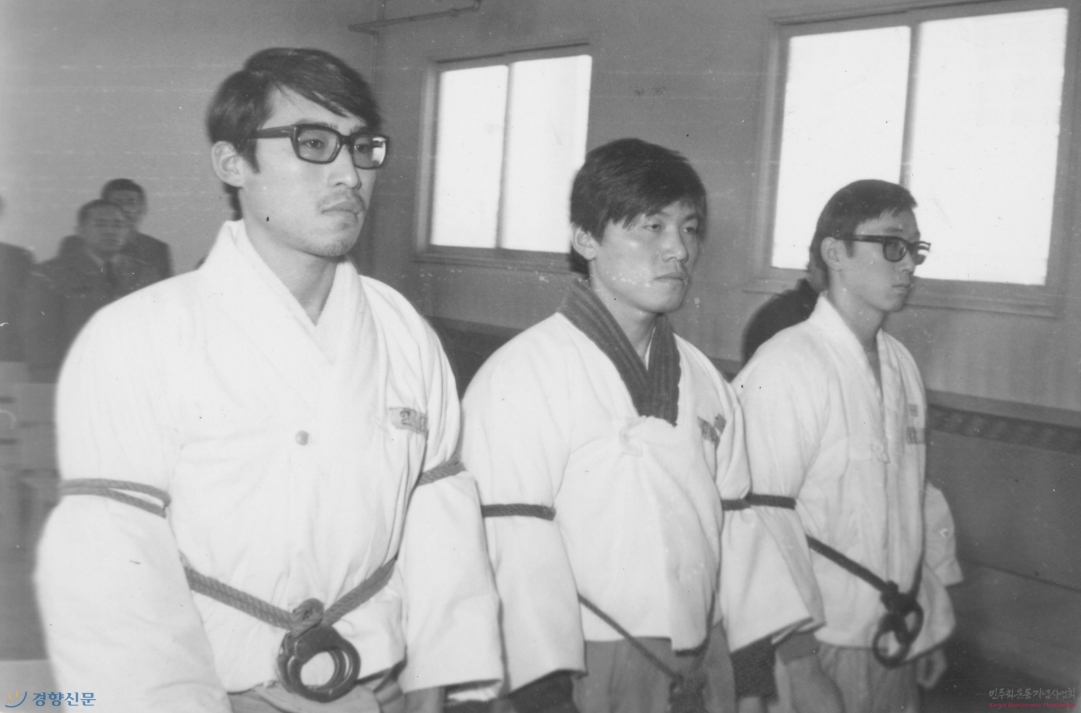

1.8 긴급조치 때 대학은 방학 중이었다. 서울 종로구 연건동 서울대 의과대학 학생들은 진급시험을 앞두고 학교에서 공부를 하고 있었다. 1974년 1월 18일에 의대 도서관에는 박정희 정권의 장기 집권을 비판하며 학생들의 현실 참여를 촉구하는 격문이 붙었다. 격문을 읽은 의대생들이 동조하는 발언을 이어갔다. 학생들은 긴급조치 해제를 요구하며 시험 거부를 추진하기로 했다. 운동 경험이 있었던 사회의학연구회의 황승주(黃承周), 양길승(梁吉承)은 이미 경찰의 감시를 받고 있어서 직접 운동에 나서지는 못하고 학생들을 도왔다. 1월 21일 시험일, 도서관에 결의문이 붙었다. 결의문은 긴급조치가 국민의 기본권을 지나치게 제한하는 독재적 탄압조치라고 밝히고, 긴급조치 즉각 해제와 자유민주주의 체제 확립을 요구했다. 개헌청원 서명운동도 적극 지지한다고 밝혔다. 결의문에서 요구가 관철되지 않을 시 시험과 보충수업을 거부한다고 밝혔다. 의대생 70~80명이 결의문을 읽고 애국가를 불렀다. 이날 시험 거부를 주도한 이근후(李根厚), 김영선(金永善), 김구상(金九相)은 그날 검거되었고, 이후 긴급조치 위반 혐의로 구속되었다.주)001

1월 21일에 연세대 의과대학 1학년이었던 고영하(高永夏), 이상철(李相哲), 문병수(文秉洙), 서준규(徐準揆), 김향(金鄕)은 교실에서 만나서 시국에 관한 이야기를 나누다가 유신헌법과 긴급조치 1호에 대해 의견을 교환했다. 고영하가 먼저 유신헌법에 반대한 취지의 행동을 제안하자 다른 학생들도 찬성했다. 다음날인 1월 22일 오전 9시 50분경 학생들이 의과대학 강의실 243호에 들어가서 약 100여 명의 학생들에게 ‘유신헌법 및 긴급조치 철회’를 주제로 회의를 개최했다. 미리 준비한 성명서는 “국민의 최소한의 권리인 개헌청원서명운동이 지식인, 언론인, 종교, 학생 단체에서 온 국민의 성원 속에 파급되어 가자 긴급조치와 비상군법회의라는 최후의 수단으로 커다란 과오를 범하고 있다.”며 “1.8 긴급조치를 즉각 철회하라, 유신헌법을 철회하라, 언론집회의 자유를 보장하라”는 내용이었다. 회의에 참여한 의대생들은 실력행사 돌입 여부를 묻는 투표를 진행했고, 결과는 찬성 58표, 반대 29표, 기권 7표였다. 학생들은 성명서 발표, 가두시위 등을 고려하며 구체적인 방안을 논의했다. 같은 날 오후에 경찰은 의과대학 건물을 포위하여 회의에 참여한 학생 전원을 연행했다. 얼마 후 대부분의 학생은 석방되었으나 회의를 주도한 고영하, 이상철, 서준규, 김향과 공개적으로 이들을 지지한 황규천(黃圭泉), 문병수(文秉洙), 김석경(金錫京)은 1월 24일에 긴급조치 제1호 위반 혐의로 구속되었다.주)002

1.8대통령긴급조치로 설치된 비상군법회의는 9개월여 동안 203명을 긴급조치 위반 혐의로 재판했다. 이 중 대학생이 114명, 일반인이 89명이었다.주)003 긴급조치 제1호 위반 혐의로 실형을 받은 학생들은 1975년 2월 15일에 다른 인사들과 함께 석방됐다. 그러나 석방된 학생들은 학업을 이어갈 수 없었다. 연세대는 학교 차원에서 학생들의 복교를 결의했지만 문교부는 복교 철회와 박대선(朴大善) 총장 해임까지 요구했고, 7명의 학생은 복교했다가 한 달여 만에 다시 제적되었다. 긴급조치 1호 위반사건으로 형을 선고받았던 학생들은 1979년 12월에 긴급조치 9호가 해제되고 나서야 복교할 수 있었다.주)004 의과대학생들의 시위는 긴급조치 1호 발동 즉시 벌어진 유신반대 운동이었다. 긴급조치와 유신헌법이 기본권을 제한하며 철폐해야 한다는 학생들의 주장은 유신체제의 한계를 명확하게 인식한 것이었다. 박정희 정권은 긴급조치를 활용하여 자유를 통제하고, 사회의 민주화 요구를 억압하며 초헌법적인 체제를 유지해갔다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]