- 유형

- 사건

- 분류

- 연관사건

- 유사어/별칭/이칭

- 문인간첩단사건, 문인·지식인간첩단사건

- 영어표기

- the fabricated case of a literati spy-ring

- 한자표기

- 文人間諜團造作事件

- 발생일

- 1974년 2월 5일

- 종료일

- 1976년 7월 27일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치1-4호기 민주화운동

- 지역

- 서울

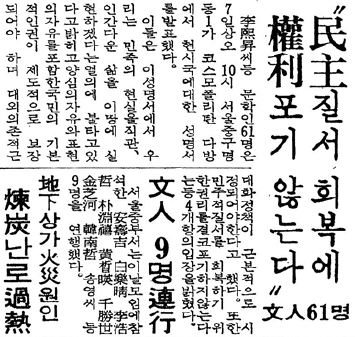

1974년 1월 7일 유신헌법 반대운동의 일환으로 ‘문인 61인 개헌 지지 성명’이 발표되자 박정희(朴正熙) 정권은 문인 그룹에 대한 통제를 강화했으며, 같은 해 2월 5일 서울을 거점으로 한 ‘문인·지식인 간첩단’ 사건을 발표하고 이어 2월 25일 관련자들을 국가보안법 및 반공법 위반 혐의로 구속 기소함으로써 공안정국을 조성했다.

1972년 10월 17일 박정희 대통령은 국회 해산, 정당 및 정치활동 중지 등 현행 헌법의 일부 조항의 효력을 정지시키는 4개 항의 비상조치를 포함한 특별선언을 발표하고 전국에 비상계엄령을 선포했다. ‘한국적 민주주의의 토착화’라는 명분하에 단행된 10월유신은 장기집권을 위한 초헌법적 비상조치에 해당했다. 민주주의의 근간을 흔드는 이 같은 결정은 국민의 거센 비판과 저항을 불러일으켰다. 재야 및 학생들을 중심으로 한 반독재민주화운동이 활발히 전개되고 유신을 반대하는 여론이 전국적으로 확산하면서 박정희 정권은 정치적 위기를 맞게 된다. 1973년 10월 2일 서울대 문리대생들의 유신헌법 반대시위를 선두로 대학가를 중심으로 한 학생데모가 점차 확대됐고, 1973년 12월 24일에는 장준하(張俊河)와 백기완(白基琓) 등 재야 각계인사가 주축이 되어 ‘민주주의의 회복’을 위한 ‘개헌청원백만명서명운동’이 제창됐다. 이러한 시대적 상황 속에서 범사회적 차원으로 확산하던 반유신운동은 문인 그룹에도 영향을 주었다. 1974년 1월 7일 발표된 ‘문인 61인 개헌 지지 성명’은 한국의 문학계가 집단적 차원에서 반유신운동의 일환으로서 정치적 입장을 표명한 대표 사례에 해당한다.

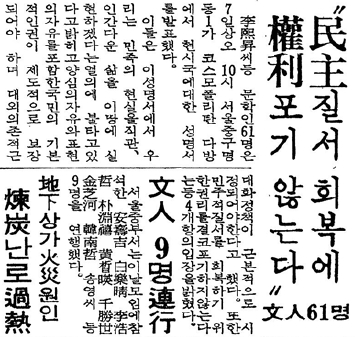

1974년 1월 7일 서울 명동에서 ‘문인 61인 개헌 지지 성명’이 발표됐다. 선언문이 발표된 직후, 시위에 참여한 문인 9명이 중부경찰서로 연행됐고 서명에 동참한 문인들에 대한 조사가 시작됐다.주)001 다음날인 1월 8일 박정희 정권은 대통령긴급조치 1호와 2호를 선포하여 유신헌법을 부정, 반대, 왜곡, 비방하는 일체의 행위를 금지하며, 이를 위반할 경우 영장 없이 체포, 구속, 압수, 수색할 수 있으며 비상군법회의를 통해 15년 이하의 징역에 처할 수 있다고 공표했다. 이날 발표된 긴급조치는 재야 민주인사들의 유신헌법 개헌청원운동을 저지할 수 있는 근거로 활용됐다. 1월 15일 비상보통군법회의 검찰부는 장준하와 백기완을 긴급조치 1호 위반 혐의로 구속 조치했으며, 이로 인해 개헌청원운동이 일시 중단됐다.

이러한 상황에서 ‘문인 61인 개헌 지지 성명’은 국군보안사령부(이하 보안사)의 문인 그룹에 대한 조사와 감시가 본격화되는 데 직접적인 영향을 미쳤다. 문인들의 개헌 지지 성명은 문인간첩단조작사건의 발생에 중요한 원인으로 작용했던 것이다. 요컨대, 문인간첩단조작사건은 개헌 지지 성명에서 주도적 역할을 맡았던 이호철(李浩哲) 외 4명의 문인을 반공법 및 국가보안법 위반 혐의로 구속 기소한 사건으로서 유신체제하 문화 통제 양상의 변화를 보여준 대표적 사례에 해당한다.

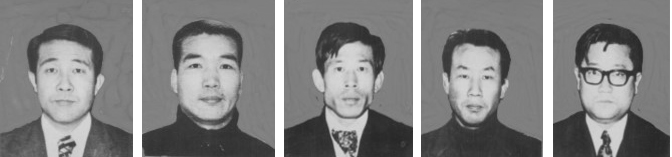

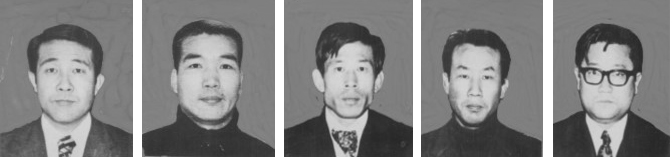

1974년 당시 보안사(사령관 김종환, 金鍾煥)는 민간인에 대한 수사권이 없음에도 불구하고 특정 문인 다섯 명을 영장 없이 불법 연행하여 수사를 진행했다. 1974년 1월 14일에서 17일 사이 이호철(소설가), 임헌영(任軒永, 본명 임준열, 문학평론가·대학강사), 김우종(金宇鍾, 문학평론가·대학교수), 장백일(張伯逸, 본명 장병희, 문학평론가·대학강사), 정을병(鄭乙炳, 소설가) 등 다섯 명의 문인이 연행 및 구금됐다. 이호철의 경우, 긴급조치 1호가 발동된 다음 날인 1월 9일 형사들에 의해 자택 연금 조치를 받았고 이어 1월 14일에는 보안사로 연행됐다.주)002 개헌 지지 성명에 동참한 임헌영 역시 1월 9일경 자택에서 성명 발표 관련 취조를 받았으며, 1월 17일 연행되기 전까지 형사들로부터 지속적인 감시를 받은 바 있었다.주)003

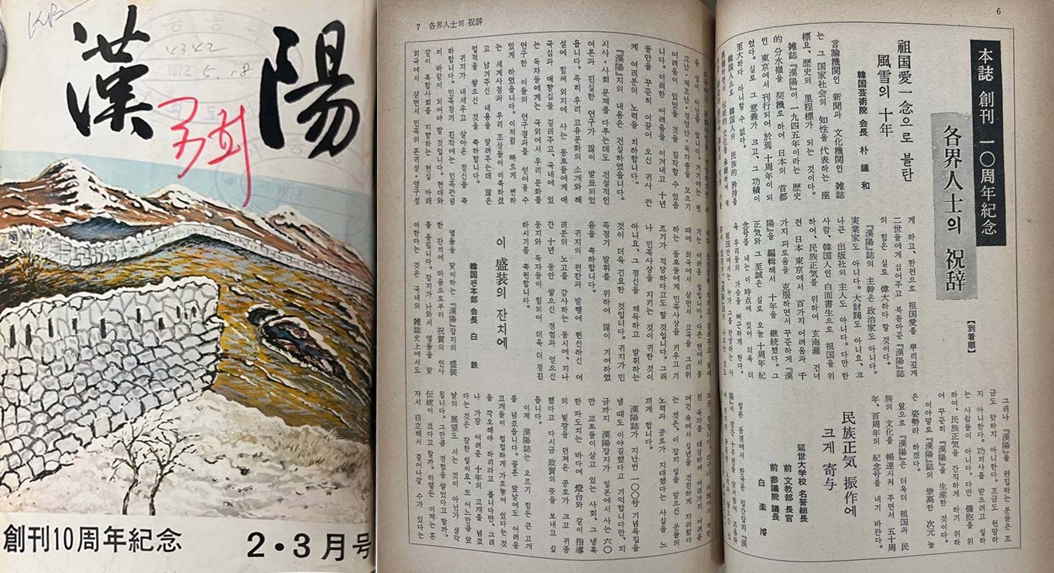

보안사 수사관들은 구속영장이 발부되기까지 약 10여 일 동안 문인들을 불법 구금했으며 범죄사실에 대한 자백을 강요했다. 재일본대한민국민단(이하 ‘민단’)에서 발행하는 월간 잡지 《한양》과의 관련성을 문제 삼으며 문인들의 반공법 및 국가보안법 위반 사실을 입증하고자 한 것이다. 보안사 서빙고분실 지하 조사실에서 일정한 고문과 가혹행위가 이루어졌으며, 이 과정에서 붙잡혀 온 문인들은 반국가단체와의 교류 사실에 대한 허위 자백을 하게 된다.주)004 또한 당시 보안사는 중정이 수사한 형식으로 수사 서류를 허위 작성하여 피의자들이 검찰의 조사와 법원의 판결을 거쳐 처벌받도록 만들었다.주)005

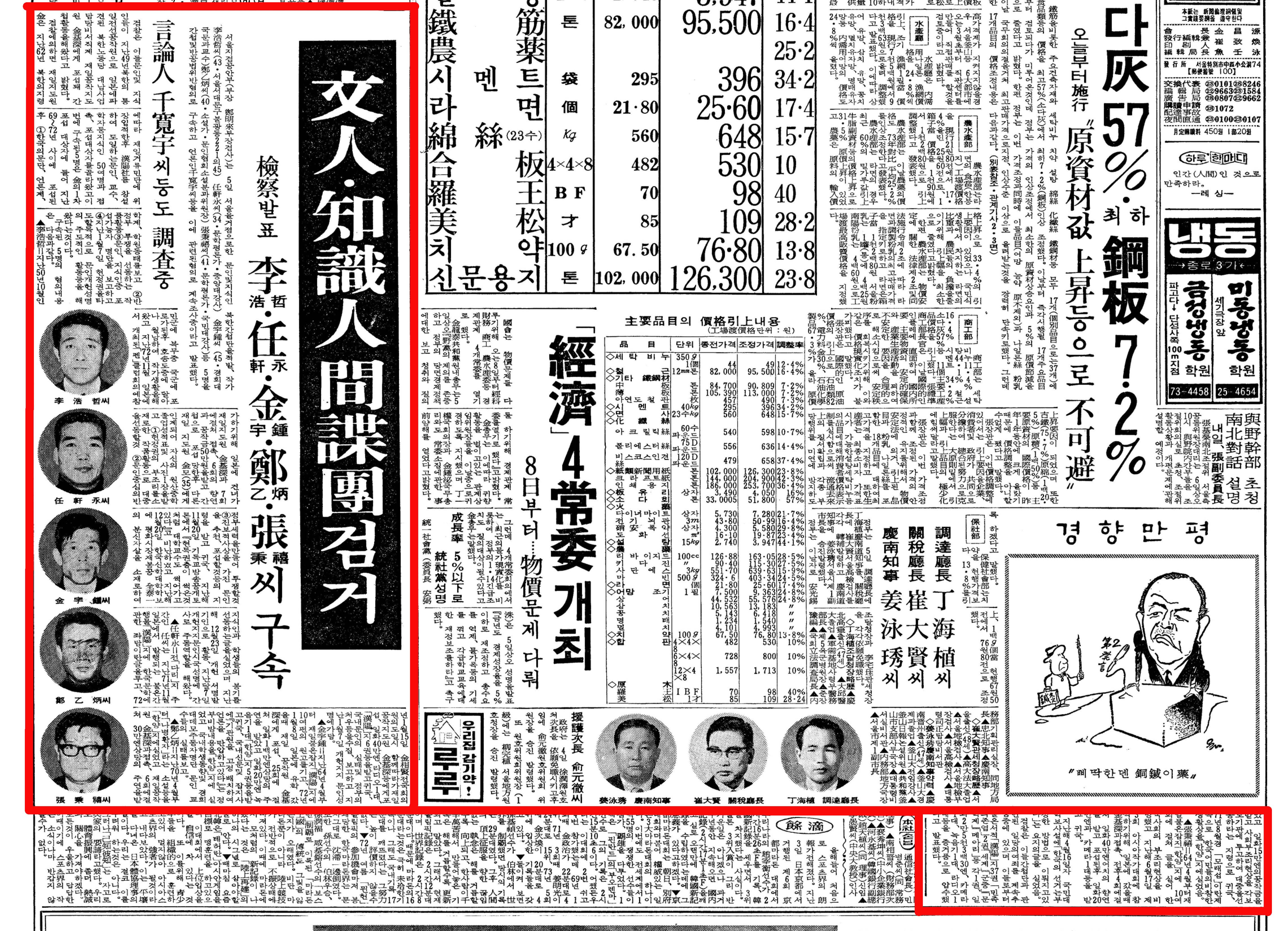

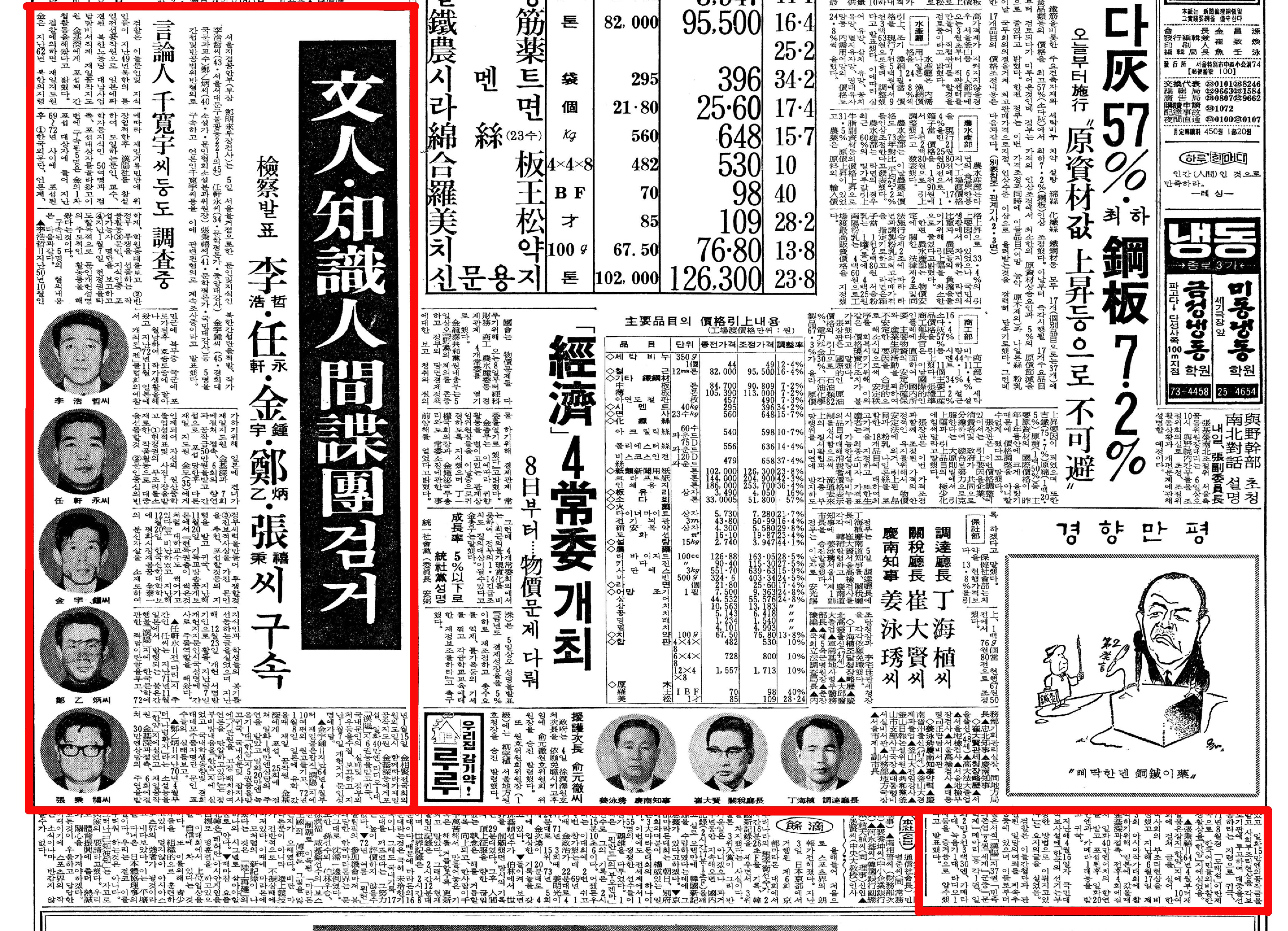

1974년 2월 5일 서울지검 공안부(부장검사 정명래, 鄭明來)는 서울을 거점으로 한 ‘문인 및 지식인 간첩단’이 검거됐다는 소식을 전하며 구속 중인 관련 문인 5인의 신상과 혐의 내용을 상세히 발표했다. 검찰은 관련자들이 재일공작지도원 김기심(金基深)에게 포섭되어 ①한국의 문단, 언론계, 학계, 학원의 동태 보고, ②정부를 비방하고 반정부 투쟁을 선동하는 문필 활동, ③포섭 가능한 문인 및 지식인 명단 전달, ④현 정권을 타도할 목적하에 1월 7일 문인 개헌 성명 추진 등의 간첩 활동을 펼쳐 왔다고 밝혔다. 검찰 측은 외화(外貨), 불온서적, 카메라, 녹음기, 라디오 등을 피의자의 범행 사실을 입증하는 증거물로 제시했다.

이후 1974년 2월 25일 피의자들은 서울지방검찰청에 송치되어 조사를 받고 기소됐다. 검찰은 간첩 혐의를 제외하고 국가보안법과 반공법 위반 혐의로 이들을 기소했다. 수사당국의 공식 발표와 언론 보도 과정에서는 간첩 혐의가 중요하게 거론됐으나, 실제 기소 과정에서 간첩죄 항목은 제외됐던 것이다. 당시 법정에서 다뤄진 문인간첩단조작사건의 쟁점은 다음과 같다. ①김기심, 김인재(金仁在) 등이 반국가단체의 구성원인가, ②《한양》지가 반국가단체의 위장출판물인가, ③피고인들은 김기심, 김인재 등이 반국가단체의 구성원이며 《한양》지가 그들의 위장출판물이라는 점을 알면서 본건 소위를 행하였는가, ④피고인들은 자기들의 본건 소위가 반국가단체에 이익이 된다는 것을 인식하였으며, 그들의 행위가 객관적으로 보아 반국가단체를 이롭게 한 것으로 볼 수 있는가.주)006 판결 요지에 따르면, 피의자들은 《한양》지가 내용의 불온성으로 인해 국내에 수입 금지 조치됐다는 점을 알고 있었고, 《한양》의 발행인 및 편집장이 반국가단체의 구성원이며 해당 잡지가 재일본조선인총연합회(약칭 ‘조총련’) 자금으로 운영되는 민단계를 위장한 기관지라는 점을 인지하고 있었음에도 불구하고, 매체 관련자와 만나 회합하고 금품을 수수하며 원고료를 지급받았다는 점에서 혐의가 인정됐다. 피의자들에게 적용된 법령은 반공법 제5조 제1항(반국가단체 구성원과 회합·통신죄), 제4조 제1항(찬양·고무죄), 제7조(편의제공죄), 국가보안법 제5조 제2항(반국가단체의 구성원으로부터 금품수수죄), 외국환관리법 제23조 및 제7조 제1항의 위반 등 수 개 항에 달한다.

1974년 6월 28일 서울형사지법원은 제9차 공판에서 이호철에게 징역 1년 6월 및 자격정지 2년, 임헌영에게 징역 1년 및 자격정지 1년 집행유예 3년, 김우종에게 징역 1년 및 자격정지 1년 집행유예 2년, 장백일에게 징역 1년 및 자격정지 1년, 정을병에게 무죄를 각각 선고했다. 정을병을 제외한 피고인 4인과 검사는 각각 이에 항소했다. 이후 열린 서울형사지법 항소심에서는 1심의 형량을 유지한 채 이호철에게는 집행유예 3년을, 장백일에게는 집행유예 2년을 추가 선고했으며, 그 외의 검사와 피고인들의 항소를 모두 기각했다. 피고인들과 검사는 각각 이에 상고했다. 1976년 7월 27일 대법원은 정을병에 대한 검사의 상고와 피고인 4인(이호철, 임헌영, 김우종, 장백일)의 상고를 모두 기각하고 형을 확정했다.

이 사건은 1974년도 당시 ‘문인·지식인간첩단사건’으로 명명되어 언론을 통해 연일 대서특필됐다. 1974년 2월 5일 피의자에 대한 보호 조치 없이 문인 다섯 명의 얼굴과 신상정보, 구체적인 혐의사실 등이 신문 지면을 통해 대한민국 전역에 공개됐다. 임헌영의 변호인이었던 한승헌(韓勝憲)에 따르면, ‘문인·지식인간첩단사건’이라는 명칭은 그 자체로 매우 놀랄 만한 것이었으며, 이러한 규정은 당대 문학계에 큰 불안과 공포를 안겨주었다.주)007 《한양》지와의 관련성이 공통된 피의사실로 적시되었다는 점을 고려할 때, 해당 사건은 ‘《한양》지사건’ 정도로 불릴 수 있었다.주)008 그러나 이 사건은 재판 결과가 발표되기 전부터 ‘문인간첩단사건’으로 명명되고 널리 알려지게 되면서 큰 파장을 불러일으켰다.

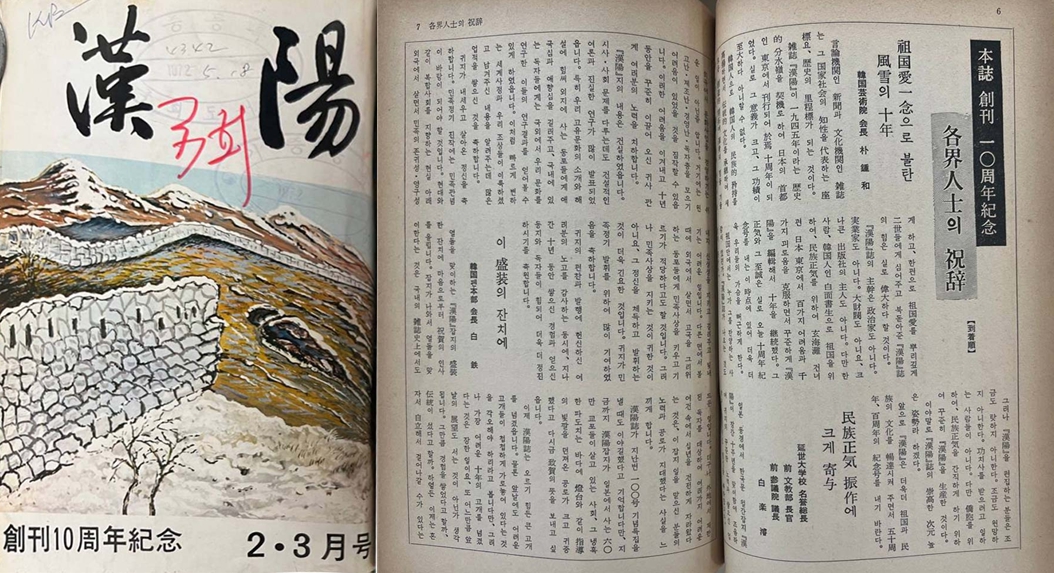

서울중앙지방검찰청 기록관리과에 보존된 검찰 수사기록과 공판기록을 통해서도 확인할 수 있듯이, 1970년대 초 무렵에 《한양》지에 글을 기고한 적이 있는 문인의 수는 수백 명에 이른다.주)009 《한양》지는 1962년 3월 일본 도쿄에서 창간된 잡지로서, 창간 10주년 기념호인 1972년 3월호에는 박종화(朴鍾和, 예술원 회장), 백철(白鐵, 한국펜본부 회장), 모윤숙(毛允淑, 국회의원), 김동리(金東里, 문인협회 회장), 조연현(趙演鉉, 한국예술문화윤리위원회 위원장) 등 저명인사 서른일곱 명의 축사가 실릴 만큼 국내에 잘 알려져 있는 매체였다. 1974년 당시 수사당국은 《한양》지를 ‘재일 불온잡지’로 규정하고 해당 매체와의 관련성을 통해 반공법 및 국가보안법 위반 혐의를 제기하고자 했는데, 이 논리대로라면 1970년대 초에 《한양》지에 글을 싣거나 해당 매체와 인연이 있는 인사들 전원에 대한 수사가 이루어져야 했다. 그러나 저명인사들을 제외한 특정 문인 5인만을 대상으로 한 수사가 진행됨으로써 당시 문인들 사이에서는 표적수사라는 의혹이 제기되기도 했다.

문인간첩단조작사건이 다섯 명의 문인에 대한 조사와 처벌만을 목적으로 삼고 있지 않았다는 점은 혐의 내용을 통해서도 확인할 수 있다. 수사당국이 발표한 이호철과 임헌영의 혐의 내용에는 ‘개헌 지지 문인시국성명에 가담’했다는 이력이 포함되어 있다. 이호철은 문인 개헌 성명을 추진할 무렵 간사로서 활동하며 주동적 역할을 맡은 바 있다. 이호철의 혐의 내용에는 ‘현 정권의 부조리를 소재로 한 작품 활동으로 대중을 선동할 것, 문인 중심의 반정부세력을 만들어 투쟁할 것, 진보적 사상을 가진 문인을 추천 및 포섭할 것’ 등의 내용이 포함되어 있기도 했다. 검찰은 이호철이 일본에 방문했을 당시 김기심 등과의 접선을 통해 위와 같은 지령을 하달받았다는 점을 지적하며, 이호철의 그간의 발언들과 집필한 글들, 문인시국성명 간사로 활동한 이력 등을 문제 삼았다. 즉, 수사당국은 이호철이 현 정권을 비판 및 타도한다는 분명한 목적(불온한 목적)을 가지고 문인 성명 활동에 관여했다는 점을 기정사실화하며, ‘문인 개헌 지지 성명’과 ‘잡지 《한양》’의 관련성을 통해 문인간첩단조작사건의 혐의 내용을 구성했던 것이다.

문인간첩단조작사건은 당대의 문인들로 하여금 “누구나 혐의의 대상”이 될 수 있다는 사실을 주지시킴으로써 큰 심리적 위축을 경험하게 했다.주)010 1965년도의 남정현(南廷賢) ‘분지’ 사건과 1970년의 김지하(金芝河) ‘오적’ 사건이 개개의 작가나 작품을 문제 삼은 사례에 해당했다면, 1974년의 ‘문인간첩단사건’은 작가와 작품에 대한 통제가 개별적 차원에 머물지 않고 ‘문인’이라는 집단적 주체 전반으로까지 확대될 수 있음을 보여준 사건이었다.주)011 이 같은 정권의 강력한 문화 통제 방식은 예술가의 자기 검열을 강화함으로써 창작활동과 사회활동의 범위를 급속히 위축시킬 소지가 있었다. 즉, 문인간첩단조작사건과 같은 사례는 처벌의 본보기로 활용될 수 있다는 점에서 문제적 성격을 띠었다.

그러나 한편으로 문인간첩단조작사건은 부정적 결과만을 초래하지 않았다. 문인간첩단조작사건에 연루된 피의자들을 구명하기 위한 노력들은 정권의 폭압적 통제 방식에 대한 저항으로서 국내외에 걸친 새로운 연대가 창출될 수 있도록 이끌었다. 문인간첩단조작사건 공판이 있던 3월 26일 한승헌, 백낙청(白楽晴), 박태순(朴泰洵) 등이 진정서 제출에 관한 논의를 개진했고, 3월 30일경 한승헌 변호사 사무실에서 약 200여 명의 서명을 정리하는 일이 진행됐다. 다섯 명의 문인을 구명하기 위해 297명의 문인들이 진정서에 서명했다. 백낙청을 위시한 대표자들은 문인들의 서명이 담긴 진정서를 사법당국에 제출했고 이로써 문학계에 대한 강력한 통제 권한을 행사하는 당국의 처사에 강력히 대항했다. 또한 당시 일본의 문인 42명이 참여하여 작성한 탄원서 역시 국제사면위원회(Amnesty International) 한국지부를 통해 한국의 재판부에 전달됐다. 1967년의 동백림사건 때와 마찬가지로 문인간첩단조작사건에서도 예술가의 구명과 사면을 위한 국제적 연대가 형성됐던 것이다.

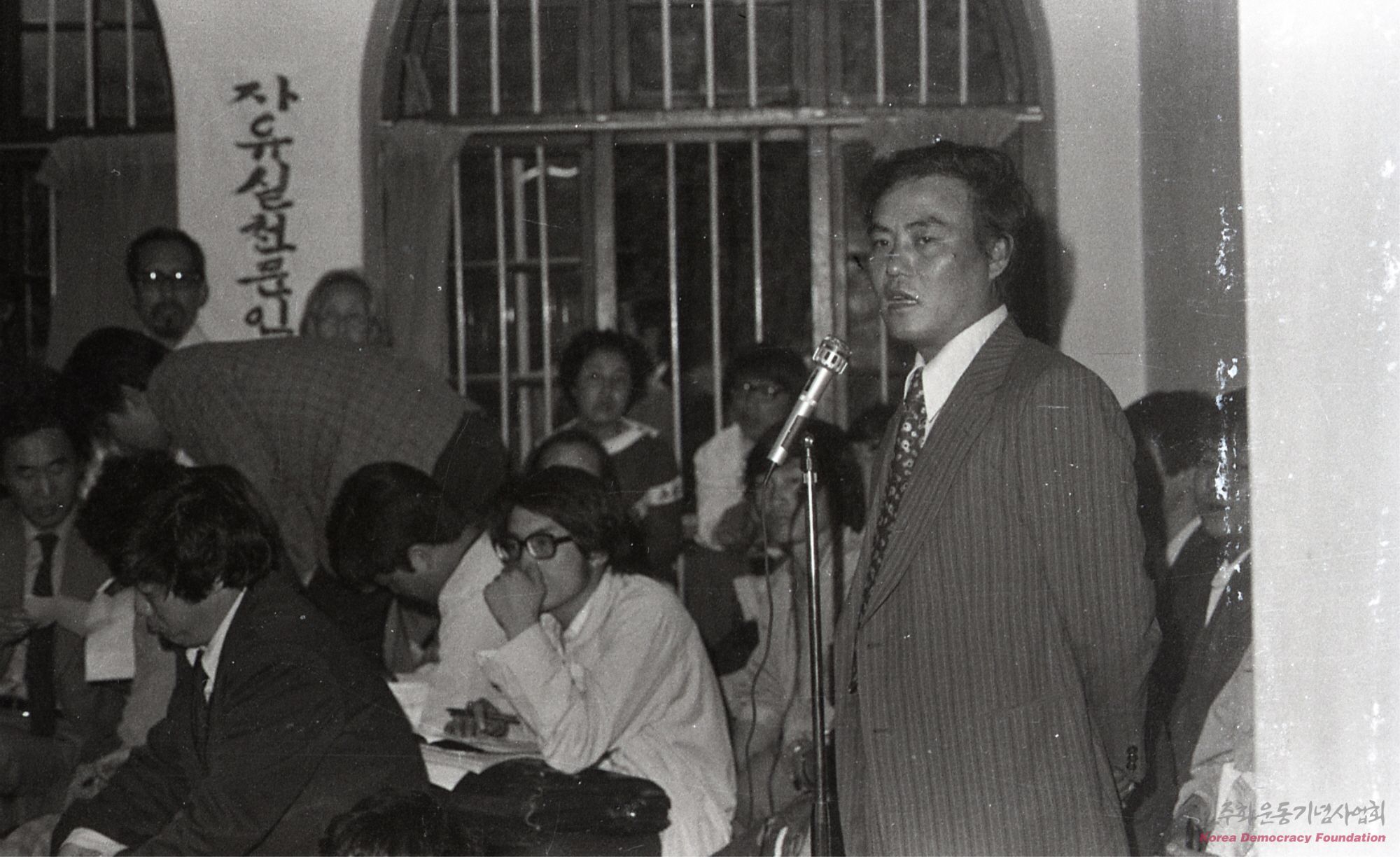

그뿐만 아니라, 문인간첩단조작사건은 추후 자유실천문인협의회(自由實踐文人協議會, 약칭 자실)가 발족하는 데에도 일정한 영향을 미쳤다. 1974년 11월 18일 서울 광화문의 문인협회 사무실이 있던 의사회관에서 ‘문학인 101인 선언문’이 발표됐고, 자유실천문인협의회 결성식이 행해졌다. 고은(高銀), 신경림(申庚林), 백낙청, 염무웅(廉武雄), 조태일(趙泰一), 황석영(黃晳暎), 박태순 등을 중심으로 지속적이고 조직적인 반독재민주화운동 개진을 위한 문학운동단체로서 자유실천문인협의회가 결성된 것이다.

한편, 2006년 11월 30일 임헌영은 진실화해위원회에 진실규명을 신청했다. 진실화해위원회는 위법한 공권력에 의해 발생한 불법 구금, 가혹행위와 조작 사건의 진실을 규명하고 기본법 제4장에 따라 국가가 취할 수 있는 적절한 조치 등을 권고할 필요성을 인정하여, 2008년 5월 20일 조사 개시를 의결하고 해당 사건에 대한 조사를 진행했다. 그 결과, 신청인 임헌영을 비롯한 다섯 명의 문인에 대한 국가권력에 의한 중대한 인권침해행위가 발생한 사실이 규명됐으며, 진실화해위원회는 국가가 피해자·가족의 명예 회복을 위한 적절한 조치를 취할 것을 권고했다.주)012 법적으로도 ‘문인간첩단사건’은 조작으로 결론났다. 정을병은 당시 무죄를 받았고 김우종, 이호철, 장병희에 이어 2018년 6월 마지막으로 임헌영이 재심에서 무죄를 받아 44년 만에 국가권력이 씌운 누명을 벗었다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]