- 유형

- 사건

- 분류

- 학생운동

- 동의어

- 함성지사건

- 유사어/별칭/이칭

- 함성‧고발사건

- 영어표기

- the Hamseongji Incident of Chonnam National University

- 한자표기

- 全南大喊聲誌事件

- 발생일

- 1972년 12월 9일

- 종료일

- 1973년 12월 28일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치 이전 반유신운동

- 지역

- 전남

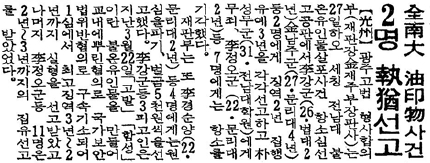

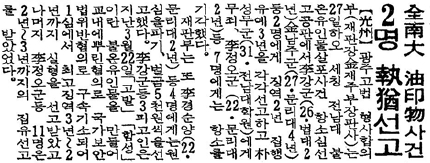

전남대 학생 이강(李鋼)과 김남주(金南柱)가 유신체제에 반대하며 1972년 12월 지하신문 《함성》과 1973년 3월 유인물 《고발》을 만들어 배포했다가 박정희(朴正熙) 정부에 의해 검거됐다. 박정희 정부는 이 사건을 반국가단체 사건으로 확대 조작하려 했다. 하지만 법원은 관련자들의 반공법위반 혐의를 인정하지 않았고 결국 모두 무죄, 집행유예, 보석 등으로 석방됐다.

1971년 교련 반대와 부정부패 규탄 등을 내걸고 1년 내내 대학생들의 시위가 이어지자 박정희 정권은 10월 15일 위수령을 선포했다. 이 조치에 따라 동원된 군은 주요 대학 캠퍼스를 점령하여 시위를 폭력적으로 저지했다. 동시에 박정희 정권은 다수의 학생 간행물을 ‘지하신문’으로 규정하여 발간을 금지했고, 학생운동을 주도했던 각 대학 이념서클을 강제로 해산했다. 이 과정에서 많은 학생이 학교에서 제적거나, 구속 후 강제징집됐다. 학생운동을 군대의 힘으로 제압한 박정희 정권은 1971년 12월 6일 국가비상사태를 선포하고 12월 27일에는 국가보위에관한특별조치법을 제정하여 막강한 권한을 손에 넣었다. 그리고 1972년 10월 17일 박정희 대통령은 계엄령을 선포한 뒤, 소위 ‘유신’을 단행하여 장기집권과 독재를 공고히 했다. 1971년 위수령 선포 이후 힘을 잃은 대학의 학생운동은 유신에 저항하지 못하고 당분간 침묵할 수밖에 없었다.

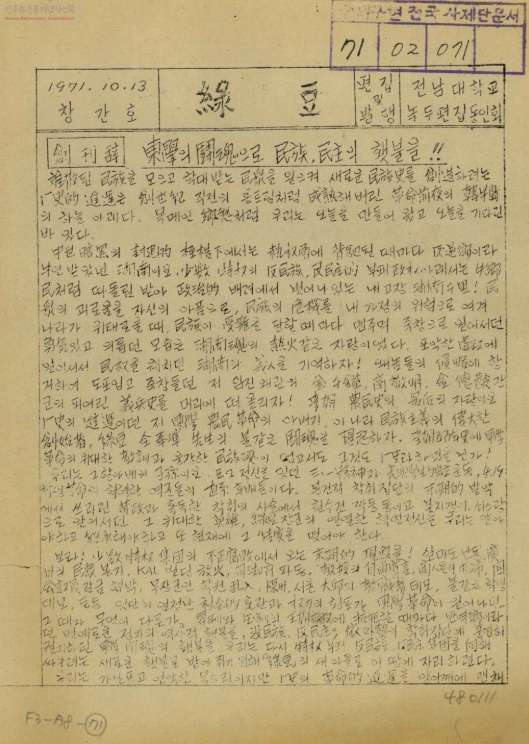

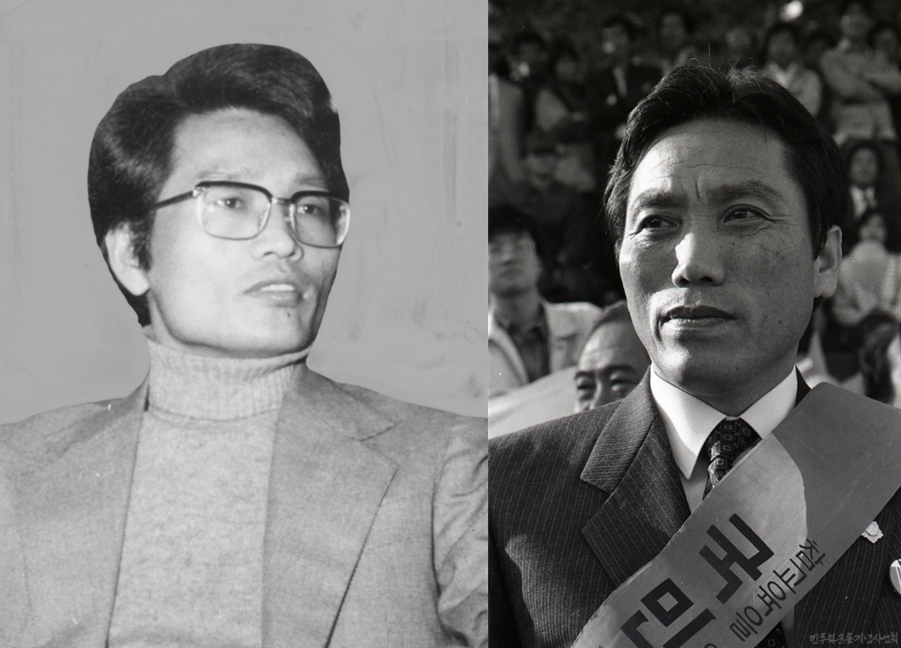

1971년 정상용(鄭祥容), 이양현(李洋鉉) 등이 전남대 최초의 사회과학 서클 ‘민족사회연구회’를 결성하여 교련반대투쟁을 주도했다. 그 결과 위수령과 함께 정권의 학생운동에 대한 대대적인 탄압이 이루어졌고 정상용, 이양현은 강제징집되고 김정길(金貞吉), 박형선(朴炯璇) 등은 무기정학을 당하는 등의 수난을 겪고 서클도 해체됐다. 하지만 민족사회연구회 출신 학생들은 이후 ‘교양독서회’로 이름을 바꿔 명맥을 이어나가면서 의식화 활동을 계속했다. 1969년 삼선개헌반대학생시위를 주도하다 강제징집되었다가 제대 후 복학한 이강도 그중 하나였다. 이강은 중학교 때부터 단짝이었고 전남대 동기였던 김남주와 함께 유신선포 직후 이에 반대하는 운동을 모색했다.

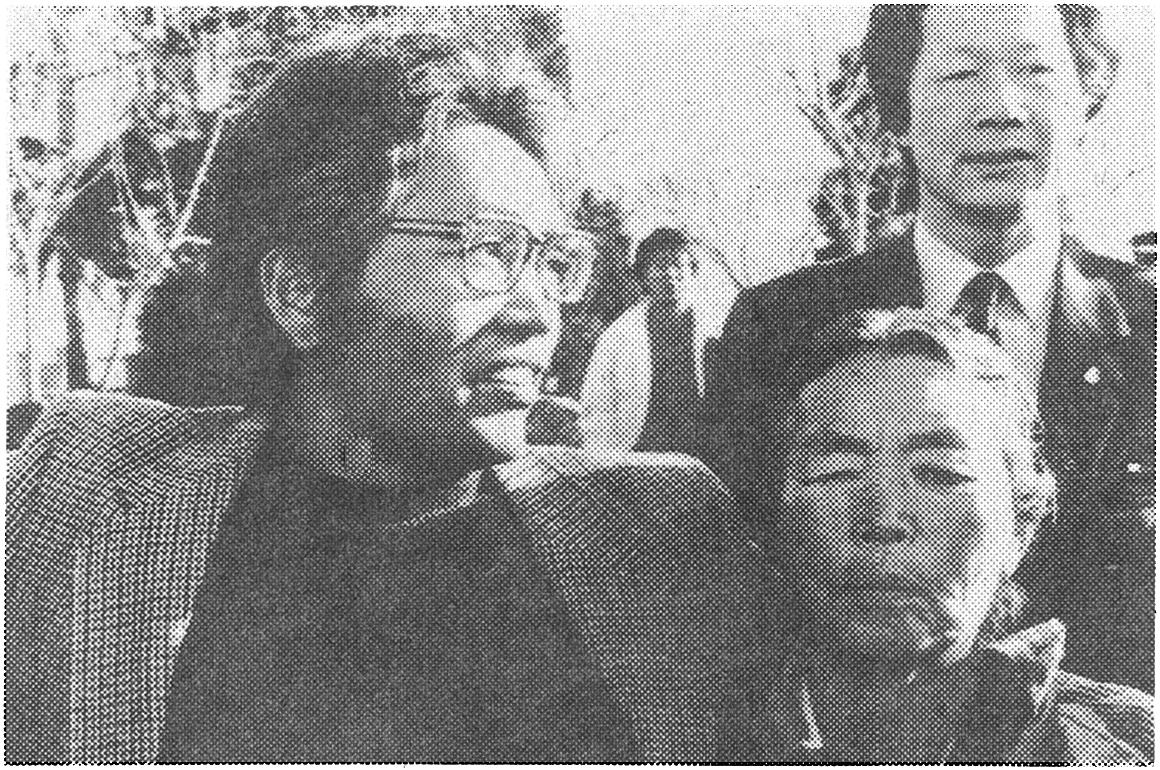

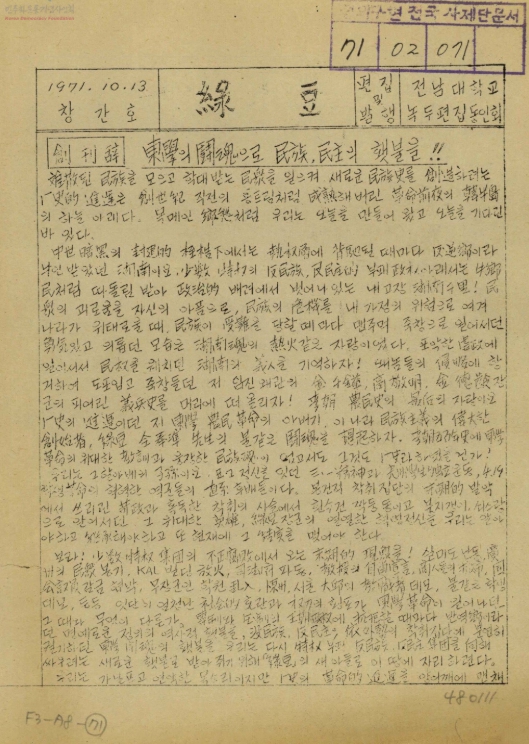

1972년 12월 이강과 김남주는 반유신운동에 학생이 먼저 나서야 한다고 생각하고, 학생들을 일어나게 하기 위해 동학농민전쟁 당시 사발통문처럼 지하신문을 만들기로 결정했다. 지하신문을 통해 지속적으로 독려하면 은밀하게 학생들을 결집시킬 수 있을 것이라 기대했던 것이다. 그리고 반유신 지하신문 《함성》을 500부 제작하여 이를 12월 9~10일 전남대를 비롯한 광주 시내 광주고, 전남여고, 광주공고, 광주여고 등에 살포했다. 8절지를 접어 4쪽으로 만든 《함성》에서 김남주는 다음과 같은 취지문을 썼다.

“대한민국 대통령 박정희 씨와 그 주구들은 권력에 굶주린 나머지 종신집권 야망에 국민의 귀와 눈에 총부리를 겨누었으며, 한국적 민주주의란 가면을 쓰고 국민의 고혈을 강취하고 있다. (중략) 자학과 어둠 속에 허탈을 일삼고 있는 언론, 문화, 청년학생, 시민이여! 우리 함성이 들리지 않는가? 역사적 장전(章典)을 소각시키고 한국적 민주주의를 날조한 반민족 반민주 세력의 무서운 음모가 그칠 새 없는 독재자의 복마전을 향해 4.19 정신으로 총진격하라!”

이들은 다음 해인 1973년 3월 다시 《고발》이라는 제목의 지하 유인물 500부를 만들어 살포했다. 《고발》은 주요 내용은 다음과 같다.

“1972. 10. 17을 기하여 권력에 굶주린 한 사나이에 의해 총칼로써 무참하게 유린당하고 있다. (중략) 4.19 넋으로 무장한 우리의 고발은 여러분의 고막을 울릴 것이요, 탐욕에 어두운 독재자의 눈에는 가시가 되리라. 자유의 적에 대해서는 끝까지 항거하고 투쟁하는 육신으로 혁명할 것임을 선언한다. 제사(第死)공화국의 운명의 날은 머지않았다. 젊은 혼은 눈을 떠라. 동학의 얼로 너의 투혼을, 4.19의 넋으로 용맹을 갖추어라!”

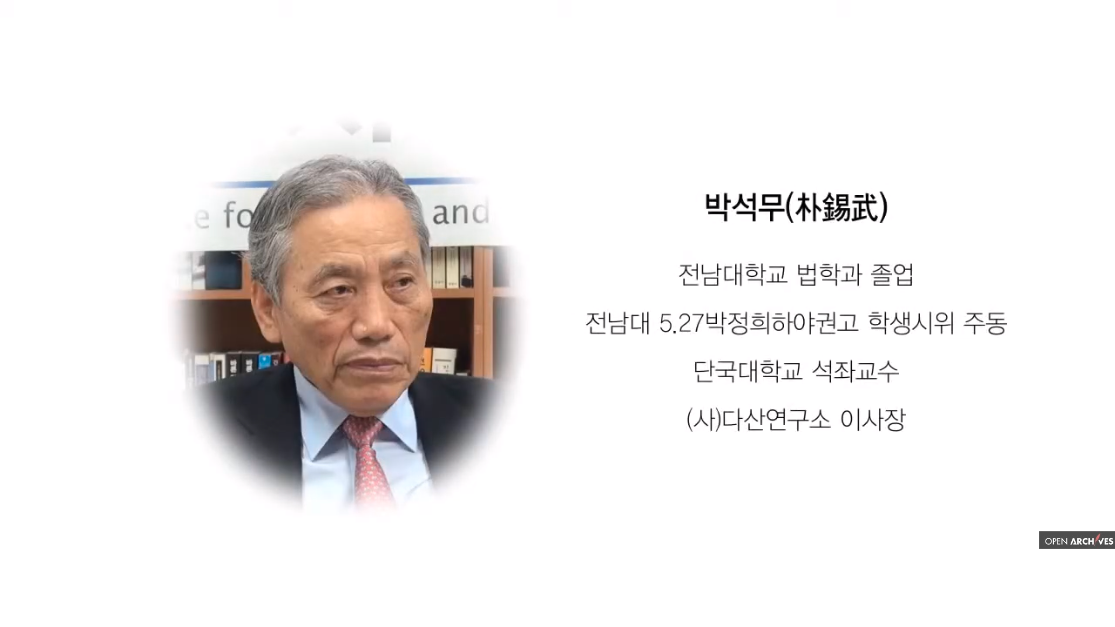

여기서는 유신 정권인 제4공화국에 사형 선고를 내린다는 의미로 넉 사(四) 대신 죽을 사(死) 자를 써서 제사(第四)공화국이라고 명명했다. 유신에 동조하는 것은 죽음의 행렬, 노예의 길이요, 유신에 항거하는 것은 역사의 길, 민족 갱생의 길이라고 일갈했다. 이강은 등사한 《고발》 중 일부를 당시 서울에 있던 김남주에게 보냈는데 이것이 수사기관에 포착되어, 결국 경찰은 1973년 3월 말 사건 주모자인 이강과 김남주를 체포했다. 박정희 정권은 이강과 김남주 배후로 전남대를 졸업하고 교사를 재직 중이던 박석무(朴錫武)를 엮어 이 사건을 용공 반국가단체 사건으로 확대 조작하려 했다. 관련자들에게 모진 고문이 가해졌고, 이강, 김남주, 박석무를 포함하여 총 15명이 체포되어 그중 9명이 구속되고 6명은 불구속기소됐다. 하지만 관련자 대부분은 유인물 제작 과정을 보았거나 유인물을 받아 읽은 적이 없었으며 정확한 사유도 모른 채 금전적 지원을 한 수준에 불과했다. 심지어 이 과정에서 재수생이었던 이강의 남동생도 구속되고 여동생도 불구속기소됐다.

이 사건을 기소한 검찰은 “반국가단체인 북한 정권 및 북한에 있는 노동당의 활동을 고무 동조하여 북한을 이롭게 할 목적으로 문서를 제작함과 동시에 국가 변란을 목적으로 반국가단체를 구성했다”며 대학생들의 지하신문 및 유인물 사건에 ‘반국가단체 구성’ 혐의로 국가보안법과 반공법을 적용했다. 그리고 박석무, 이강, 김남주에게 징역 10년, 김정길, 이평의(李平儀), 이정호(李晶浩), 김용래(金容來), 윤영훈(尹永焄)에게 징역 5년을 구형했다. 하지만 재판 과정에서 피고인들은 자신들의 생각을 당당하게 주장하고 검찰의 조작을 조목조목 반박했다. 그 결과 1심 재판부는 피고들의 반공법위반 부분은 모두 무죄를 선고했다. 이어 2심 재판부는 박석무가 이 사건과 관련이 없다는 사실을 인정하여 무죄를 선고했다. 나머지 이강과 김남주에게는 징역 2년 집행유예 3년, 이정호 등에게는 모두 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 이에 관련자들은 모두 석방됐다.

전남대함성지사건은 이 사건을 국가전복사건으로 몰아가려 했던 박정희 정권의 희망과는 달리 반유신 민주화운동으로 국민들의 큰 관심을 끌었다. 11회에 걸친 공판 내내 법정에는 서울에서 내려온 함석헌(咸錫憲), 천관우(千寬宇) 등 유명 재야인사와 학생들로 붐볐다. 광주에서도 인권변호사인 홍남순(洪南淳)과 수많은 전남대 학생들이 참석했다. 2심 재판이 진행 중이던 1973년 12월에는 전남대생 1023명이 국무총리에게 이강, 김남주, 박석무 등을 석방할 것을 요구하는 탄원서를 제출하기도 했다. 무엇보다 묻혀버릴 뻔한 《함성》과 《고발》의 내용이 오히려 재판 과정을 통해 널리 전파됐다. 이는 1971년 10월 위수령 이후 위축됐던 학생운동에 새로운 전기를 마련했다. 특히 이강과 김정길 등 사건 관련자들은 1973년 12월부터 다른 지역 학생들과 연계하여 전국민주청년학생총연맹(민청학련) 투쟁에 적극 참가함으로써 대학생들의 반유신투쟁에 영향을 미쳤다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]