- 유형

- 사건

- 분류

- 사회운동

- 동의어

- 남산부활절내란예비음모사건

- 영어표기

- the Namsan Easter United Service Incident

- 한자표기

- 南山復活節聯合禮拜事件

- 발생일

- 1973년 4월 22일

- 종료일

- 1973년 9월 27일

- 시대

- 박정희정권기 ‣ 유신체제 전기 ‣ 긴급조치 이전 반유신운동

- 지역

- 서울

1973년 4월 박정희(朴正熙) 정권 시기, 박형규(朴炯圭), 권호경(權浩景), 남삼우(南三佑) 등 15명이 부활절 예배를 빌미로 내란을 음모했다는 혐의로 기소된 사건이다. 이 사건으로 수도권도시선교위원회 활동가들과 한국기독학생회총연맹(KSCF) 회원들, 전 신민당 당원 등이 구속되었으며, 1심 판결에서 박형규와 권호경은 각각 징역 2년, 남삼우는 징역 1년 6개월을 선고받았다. 개신교 반유신운동의 효시가 된 사건으로 평가받는다.

1960년대 후반 한일협정비준 반대운동 이후 한국 교회의 정부 비판은 점차 확대되었다. 특히 1969년 9월 박정희 정권이 3선 개헌을 추진하자 그 반대 운동이 절정에 달했다. 김재준(金在俊), 함석헌(咸錫憲), 박형규 등 진보 성향의 교회 지도자들은 삼선개헌반대범국민투쟁위원회에 참여해 적극적으로 개헌 반대 운동을 전개했으며, 한국기독교교회협의회(NCCK)도 공식 성명을 통해 개헌 반대 입장을 표명했다. 이 시기 기독교계의 사회 참여는 정치적 저항뿐 아니라 경제적 문제로도 확장되었다. 도시산업선교회를 통해 정부의 경제정책을 비판하는 한편, 한국기독학생회총연맹의 학생사회개발단운동은 도시 빈민지역에서 활발히 전개되었다. 1960년대 후반 정치경제 분야에서 형성된 이러한 비판적 흐름은 1970년대까지 이어졌다. 1972년 10월 유신헌법이 통과되면서 박정희 정권의 독재 체제가 공고화되자, 기독교계의 비판적 움직임은 본격적인 저항 세력으로 결집하기 시작했다. 이러한 움직임의 첫 번째 결실이 1973년 4월 발생한 남산부활절연합예배사건이었다.

1960년대 시작된 경제개발 정책은 공장 노동자 수요를 급증시켜 농촌과 어촌 인구의 대규모 도시 유입을 초래했다. 이들 이주민 대부분은 공업단지가 집중된 대도시로 몰려들었으며, 주택 부족으로 인해 판자촌이라는 무허가 주거지에서 생활해야 했다. 서울 역시 예외가 아니어서, 이들은 도시 빈민층을 형성하며 열악한 환경에서 살아가야 했다. 도시빈민 선교는 1968년 9월 연세대학교 도시문제연구소 설립을 계기로 본격화되었다. 해당 연구소는 도시빈민 선교를 위한 실무자 양성 프로그램을 운영했으며, 여기서 훈련받은 인력들이 시민아파트, 판자촌, 빈민가 등에서 생활실태 조사를 진행하며 선교활동을 시작했다. 이들은 1971년 9월 수도권도시선교위원회를 결성해 판자촌 주민들의 생활환경 개선 운동을 전개했다. 그러나 1972년 10월 유신체제가 출범하면서 이들의 활동은 큰 제약을 받게 되었다. 위원회는 1973년 1월 수도권지역특수선교위원회(위원장 박형규)로 개칭하며 더 적극적으로 빈민 실태 조사와 생존권 보장 운동을 펼쳤지만, 민주주의의 후퇴와 언론 통제 속에서 자발적인 주민운동은 사실상 불가능해졌다. 이러한 경험을 통해 빈민선교 활동가들은 선교와 정치의 불가분성을 깨닫게 되었으며, 이는 1973년 부활절 연합예배를 통해 정치적 저항에 나서게 된 직접적인 동기가 되었다.

이 사건에는 여러 그룹의 인물들이 가담했지만 핵심 그룹은 도시빈민 거주 지역에서 주민운동을 벌이고 있던 사람들이었다. 가장 먼저 이 사건의 구체적인 계획을 짠 것은 권호경이다. 수도권도시선교위원회를 통해 빈민선교에 관여하고 있던 한국기독교장로회 소속 서울제일교회 목사 박형규와 전도사 권호경은 수만 명의 기독교인들이 모이는 부활절 연합예배를 이용하기로 했다. 먼저 권호경은 부활절연합예배 책임자를 찾아가서 예배 때 기도 제목 열 개를 행사장에 걸게 해달라고 부탁했으나 답변을 얻지 못했다.주)001 권호경은 평소 알고 지내던 남삼우(전 신민당 조직국 제2부 차장)를 만나 부활절 연합예배 참석자들에게 독재정권의 실상을 알리기로 하고 서대문 금화시민아파트에서 주민을 조직한 경험이 있는 진산전을 이 일에 참여시키기로 했다. 박형규는 권호경에게 거사 자금 10만 원을 주면서 남삼우와 협력하되 거사는 반드시 예배가 끝난 후에 해야 하며 구호는 기독교적인 표현을 써야 한다고 당부했다.

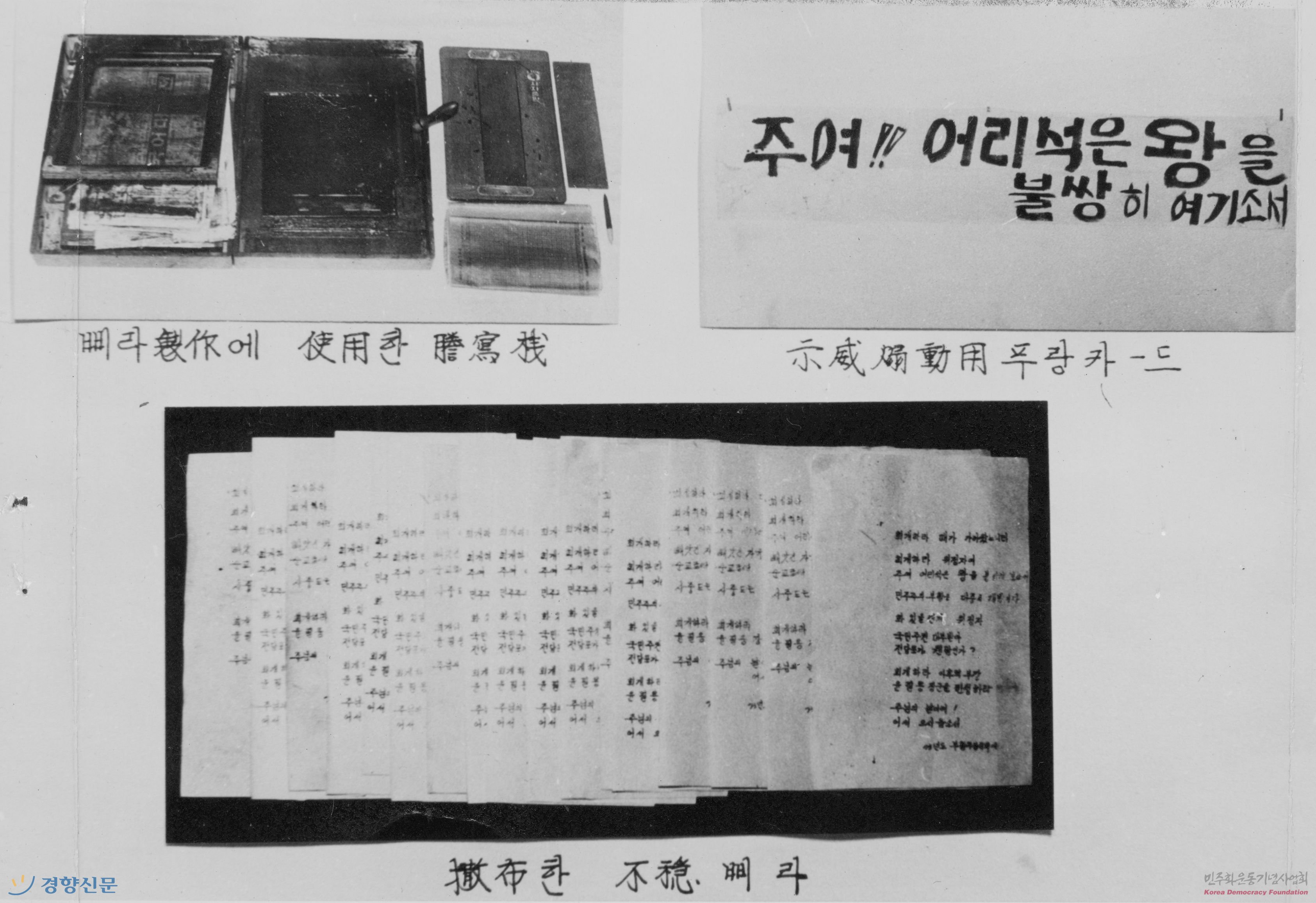

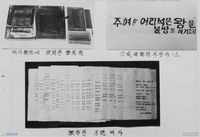

권호경은 남삼우와 함께 구체적인 준비 작업에 들어갔다. 두 사람은 남삼우의 형 집에서 플래카드에 “주여, 어리석은 왕을 불쌍히 여기소서”, “서글픈 부활절 통곡하는 민주주의”, “민주주의 부활은 대중의 해방이다” 등의 문구를 써넣기로 했다. 남삼우는 직접적인 정치적 구호를 넣을 것을 주장했으나 권호경은 이에 반대했다. 1973년 3월 횡령혐의로 구속된 수도경비사령관, “윤필용(尹必鏞) 장군을 위하여 기도합시다”라는 글귀는 넣기로 했다. 플래카드는 광목 10m짜리로 열 개를 만들기로 하고 이 일은 남삼우가 맡기로 했다. 이 과정에서 남삼우는 정치활동을 하면서 알고 있던 이철흥(李鐵興), 진산전(秦山田), 이용일(李湧一), 이계곤(李啓坤), 김동윤(金東鈗) 등에게 협력을 구했다.

권호경은 남삼우와 플래카드 제작을 이야기한 후 수도권도시선교위원회에서 함께 일하던 김동완(金東完, 반석교회 전도사)을 만나 자신의 구상을 이야기하고 이 문제를 한국기독학생회총연맹 회장 나상기(羅相基)와 이야기해 보라고 했다. 전단 제작과 배포는 김동완이 맡기로 했다. 전단에는 “회개하라 위정자여”, “주님의 날이여 어서 옵소서, 73년 부활절 새벽에” 등 주로 성경에 나오는 표현을 담기로 했다. 전단 제작과 배포를 담당한 김동완은 수도권도시선교위원회에서 빈민선교 활동을 하고 있던 이규상(李圭祥, 전도사)의 도움을 받아 전단 등사를 마쳤다. 이렇게 해서 10개의 플래카드가 만들어지고 전단지 2000여 장이 인쇄됐다. 전단지 배포는 부활절 전날 나상기, 정명기(鄭明基), 이상윤(李相允), 황인성(黃寅成), 서창석(徐昌錫) 등 한국기독학생회총연맹 회원들에게 부탁했다. 한국기독학생회총연맹 회원들은 나상기가 부른 사람들이었다. 이들은 서울제일교회에서 김동완으로부터 전단지를 받아 근처 여관에 투숙했다. 제작 경비는 권호경이 박형규 목사로부터 빌린 10만 원 중에서 지출됐다. 이렇게 해서 남산 부활절 연합예배 전날까지 사건을 위한 계획이 세워지고 다른 준비도 끝냈다.

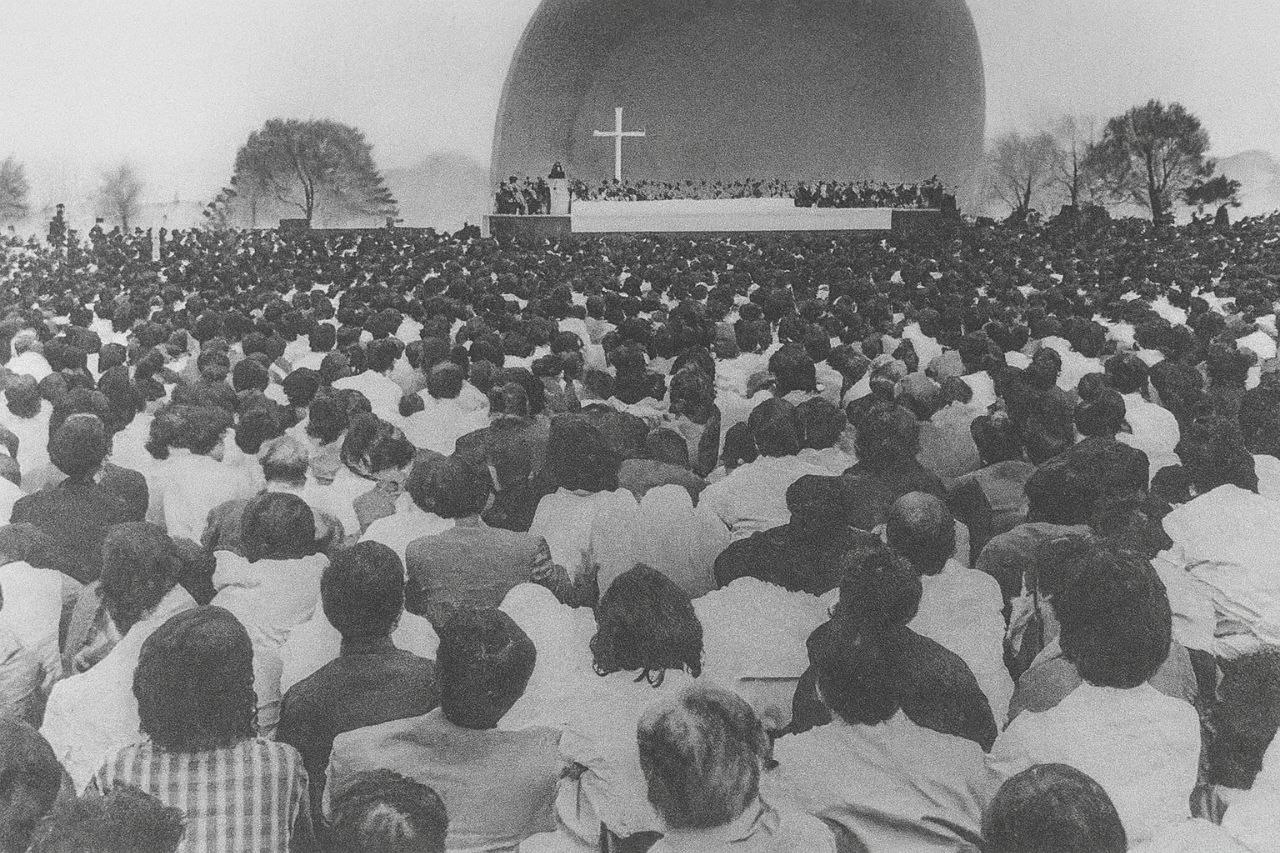

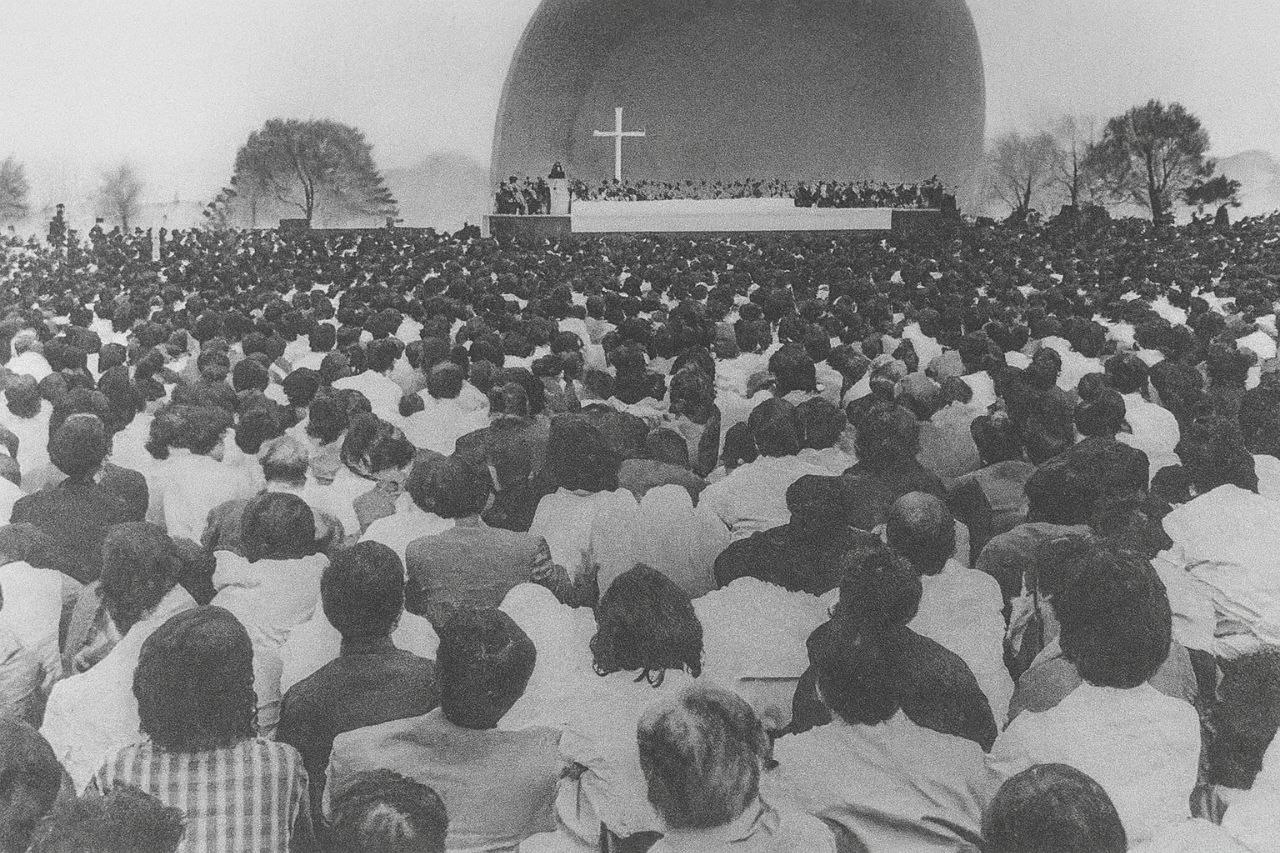

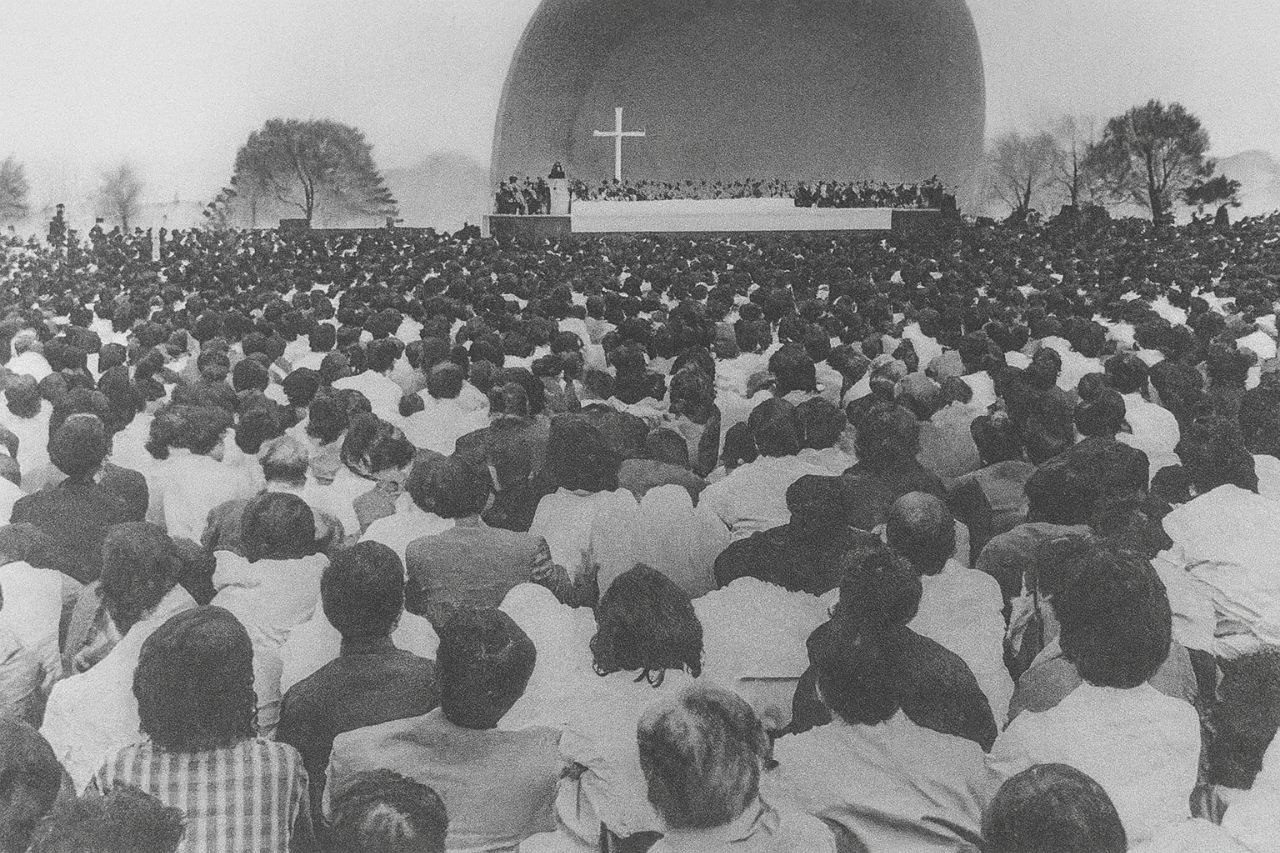

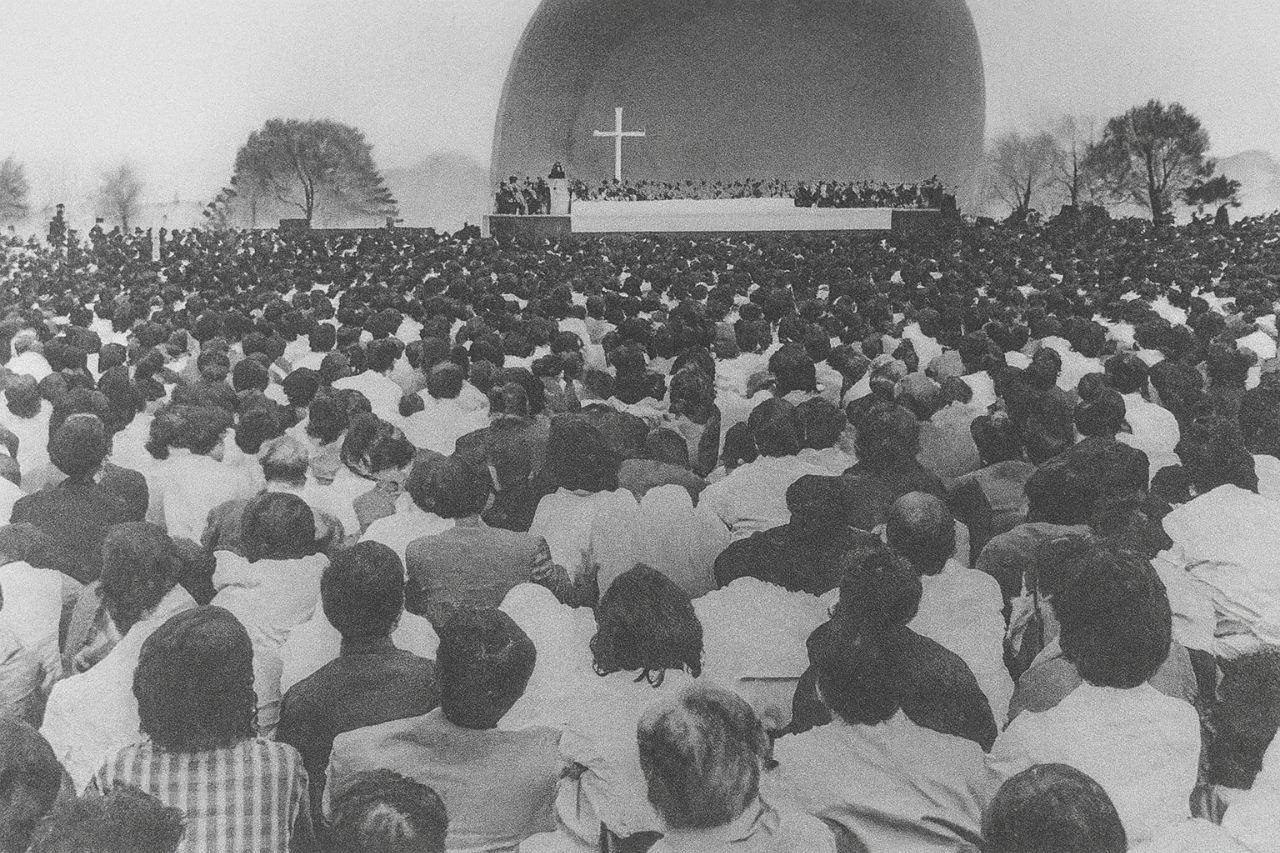

1973년 4월 22일 새벽 5시부터 남산야외음악당 광장에서 부활절 연합예배가 열렸다. 1947년 부활절 예배가 시작된 이후 서울에서는 한국기독교교회협의회와 대한기독교연합회가 17년 만에 처음으로 함께 드리는 뜻깊은 예배였다. 회장, 부회장, 서기, 총무, 회계, 예배위원, 재정부, 시설부, 회원부, 홍보부, 음악부 등 83명으로 구성된 부활절연합예배위원회가 조직된 것은 3월 15일이었다. 회장은 대한기독교연합회의 김윤찬 목사와 한국기독교교회협의회의 배명준 목사가 맡았다. 부활절연합예배위원회 위원에는 한국기독교교회협의회 측의 김관석(金觀錫, 총무), 오충일(吳忠一, 예배위원), 안재웅(安載雄, 시설부), 이재정(회원부), 이대용(홍보부) 등도 포함됐다. 부활절 예배는 배명준 목사(남대문교회)의 사회로 개회선언(사회자), 신앙고백(일동), 송영(일동), 기원(순복음중앙교회 조용기 목사), 성경봉독(구약. 루터교회 지원상 목사), 기도(정동교회 한영선 목사), 성경봉독(신약. 원동교회 김용천 목사), 찬양(수도여사대합창단), 설교(충현교회 김창인 목사), 헌금(한일교회 조덕현 목사), 인사(준비위원장 김윤찬 목사), 광고(총무 이세환 목사), 찬송, 축도(김윤찬 목사)의 순서로 진행됐다. 김창인(金昌仁) 목사의 설교 제목은 ‘부활하옵신 예수님 앞에서’였다. 남산 일대는 수만 명의 인파와 밀리는 차량들, 교통정리를 위해 동원된 경찰들로 혼잡했다. 부활절연합예배사건을 준비한 사람들도 플래카드와 전단을 들고 부활절 예배에 참석했다. 한국기독학생회총연맹 간사 안재웅은 도쿄에 주재하고 있던 미국 잡지 ≪소저너스(Sourners)≫의 기자 짐 스텐츨(Jim Stentzel)과 함께 참석했다. 플래카드는 예배가 끝나자마자 단상 주변에서 즉시 펼쳐 올리기로 했다. 그러나 플래카드를 담당한 사람들은 삼엄한 경찰의 위세에 겁을 먹고 들어 올리지 못했다. 전단 배포를 맡았던 한국기독학생회총연맹 회원들만이 예정했던 대로 귀가하는 교인들에게 전단 일부를 배포했다. 부활절연합예배 시위는 별일 없이 그것으로 끝났다.

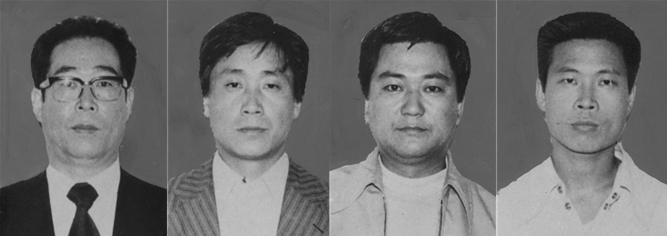

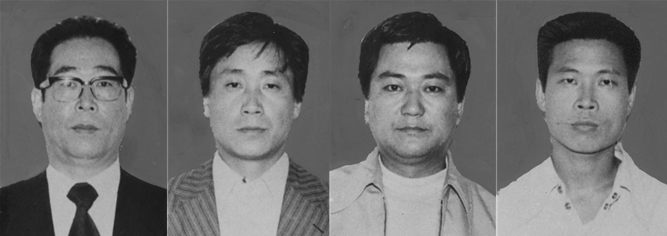

그러나 이 사건을 인지한 정부는 남대문경찰서에 수사본부를 설치하고 플래카드를 제작한 사람들과 전단을 배포한 사람들의 색출 작업에 착수했다. 권호경과 박형규는 6월 29일, 김동완은 6월 30일, 나상기는 7월 1일 육군보안사령부 요원에게 각각 연행됐다. 남삼우와 진산전은 권호경과 박형규보다 먼저 연행됐다. 7월 초까지는 사건 관련자 전원이 연행됐다. 7월 6일 서울지검 공안부는 서울제일교회 목사 박형규(50), 동 교회 전도사 권호경(32), 전 신민당 조직국 제2부 차장 남삼우(35), 이종란(李鍾難, 27) 등 4명을 내란 예비 음모 혐의로 구속하고, 다른 관련자 11명을 검거 조사 중이라고 발표했다. 이 미미한 시위가 내란예비음모라는 사건으로 각색된 것이었다. 검찰은 권호경, 박형규, 남삼우 등이 4월부터 한국기독학생회총연맹 내의 불평분자와 전과자들을 모아 쿠데타 행동대원, 군중선동대를 조직하고, 4월 22일 부활절 예배를 거사 일로 잡아 남산 야외음악당에서 열린 기도회 때 2000여 장의 반정부 선동 전단을 살포한 뒤 행동대원들로 하여금 시위를 유도케 하여 서울중앙방송국과 중앙청을 비롯한 관공서를 파괴 점거케 할 계획을 세웠다고 밝혔다. 이날 서울지검 공안부의 발표에 의하면, 11명(반석교회 전도사 김동완, 전 신민당 조직국 2부차장 이철흥, 한국기독학생회총연맹 회장 나상기, 전 신민당 K모 국회의원 비서 진산전, 통일당 서대문구당 총무부장 이용일, 대한교육보험 외무사원 이계곤, 신민당 조직원 김연윤, 한국기독학생회총연맹 회원 이상윤, 정명기, 황인성, 서창석)이 즉결심판에 회부됐다.

이 사건에 대한 한국 교회의 대응은 빨랐다. 한국기독교교회협의회(총무 김관석)는 7월 10일 임원회의를 열어 법무부 장관 면담과 실행위원회 소집을 논의했다. 7월 20일 실행위원회는 각 교단 총무와 변호사로 구성된 조사위원회를 꾸리기로 했다. 7월 24일 한승헌(韓勝憲) 변호사가 포함된 조사위원회가 구성됐다. 8월 1일에는 한경직(韓景職), 백낙준(白樂濬), 김옥길(金玉吉), 김관석 등 교계 지도자들이 김종필(金鍾泌) 국무총리를 방문하여 당국의 기소가 부당하다는 입장을 밝혔다. 같은 날 에드윈 라이던스(Edwin R. Leidens, 미국기독교교회협의회 극동아시아 총무), 조지 타드(George Todd, 세계교회협의회 간사) 등 해외교회 조사위원단 4명이 서울에 도착하여 정부의 감시하에서 사건을 조사했다. 이들의 서울 방문은 한국 교회가 인권운동과 민주화운동에서 세계 교회와 연대하는 첫 계기가 됐다. 그밖에도 세계교회협의회(WCC)와 미국기독교교회협의회는 박정희 대통령에게 서신을 보내 성직자들의 석방을 요구했다. 8월 7일 한국기독교장로회와 교회와사회위원회는 “이러한 일련의 사태는 결국 신앙과 선교의 자유권이 제약을 받는 것”과 관계된다는 성명을 발표했다.

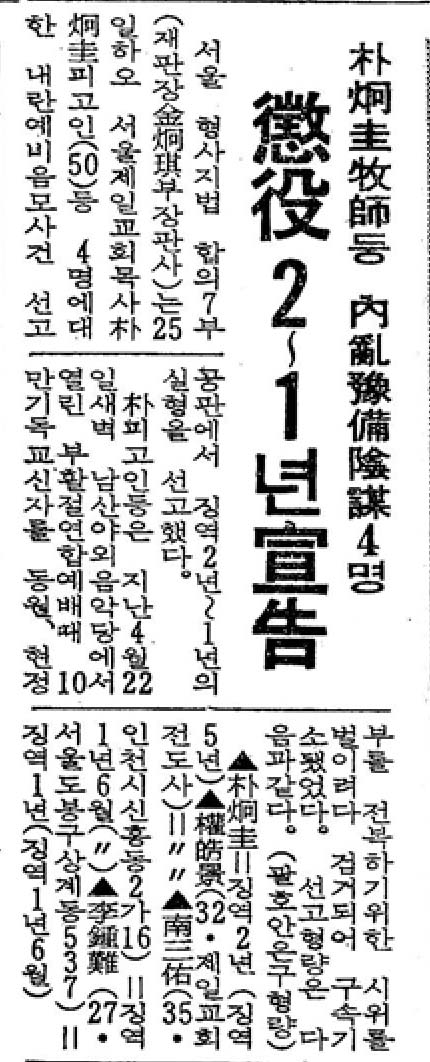

이 사건에 대한 첫 재판은 8월 21일 열렸다. 2차 재판은 8월 28일, 3차 재판은 9월 12일, 결심재판은 9월 18일 열렸다. 9월 25일 선고 공판에서 재판부는 공소사실을 인정하고 박형규, 권호경에게 각각 징역 2년을, 남삼우에게 징역 1년 6월을 선고하고, 이종란에게는 징역 1년을 선고했다. 그러나 선고 이틀만인 9월 27일 서울형사지방법원은 남산부활절연합예배사건과 직접 관련이 없는 이종란을 제외한 박형규, 권호경, 남삼우 3인에 대한 보석을 결정했다. 세 사람은 한국기독교교회협의회에서 보석금을 내주어 9월 27일 석방됐다. 세 사람은 고등법원에 항소, 1987년 6월 무죄판결을 받았다.

남산부활절연합예배사건은 박형규, 권호경, 김동완 등 도시빈민선교 활동가들과 한국기독학생회총연맹(나상기 중심) 회원들, 전 신민당 당원 남삼우 등 소수의 사람들이 주도했으나, 원래 계획대로 성사되지는 못했다. 그러나 이 사건은 1970년대 기독교계 민주화운동의 발단이 되었으며, 최초로 표면화된 반유신운동이라는 점에서 한국 민주주의 운동사에서 중요한 의미를 지닌다. 또한 한국교회 차원에서 이 사건을 민주주의를 위한 투쟁으로 인식하고 교단 간 협력과 연대를 보여준 사례로 평가된다. 이 사건은 국제적으로도 알려져 세계교회협의회를 비롯한 여러 해외 교회들이 한국의 민주화 운동을 지원하는 데 영향을 미쳤다.

남산부활절연합예배사건은 구체적으로 한국기독교교회협의회 인권위원회 설립과 목요기도회 시작의 직접적인 계기가 되었다. 인권위원회의 설립 과정은 이 사건의 재판이 끝난 지 2주 후인 1973년 10월 15일 인권문제협의회 준비위원회가 구성되면서 시작되었고, 같은 해 12월 10일 한국기독교교회협의회 실행위원회의 결의를 거쳐 1974년 4월 11일 공식 출범했다. 또한 이 사건은 구속자들을 위한 기도회가 정례화되는 계기가 되었다. 1973년 8월 28일 2차 재판 당시 방청객들이 재판 전 정동교회 젠센기념관에서 구속자들을 위한 기도회를 가진 것을 시작으로, 이후 1974년 7월 긴급조치 위반 기소자들을 위한 기도회부터 정기적인 모임으로 자리 잡았다. 이 기도회는 1975년 4월까지 매주 목요일, 그 이후에는 매주 금요일 서울 종로5가 기독교회관에서 열리며 정권의 탄압 속에서도 지속되었다. 이처럼 남산부활절연합예배사건의 구속자 기도회는 목요기도회의 전통으로 이어졌다.

본 자료의 경우 “공공저작물 자유이용허락표시기준(공공누리)” 제4유형을 적용하여 “출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조항에 따라야 합니다.

멀티미디어, 연계자료의 경우 해당기관 또는 사이트의 저작권 방침을 준수해야 합니다

[ 저작권 정책 자세히 보기 ]